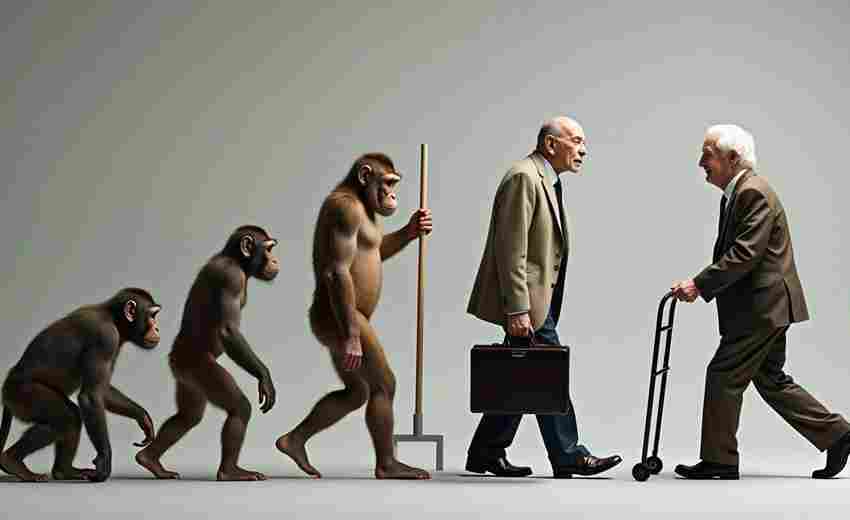

存在主义是一种强调个体存在、自由意志和个人选择的哲学思潮,它兴起于20世纪初期,并在20至20世纪中叶达到鼎盛。这一哲学流派的核心在于认为“存在先于本质”,即个体首先存在,然后通过自己的行动和选择赋予自己的生命以意义,而不是先有一个固有的本质或目的来定义其存在。存在主义哲学家关注个体在面对无意义宇宙时的孤独、焦虑和自由,鼓励人们在荒谬中寻找生活的价值。

主要观点

存在先于本质:人不是预先定义好的实体,而是通过自己的选择来创造自我。

自由与责任:每个人都完全自由,必须为自己的选择承担责任,没有外部权威来指导生活的意义。

个人主义:强调个人经验的独特性和重要性,每个人的生活意义都是主观的。

荒诞性:生活本质上可能是无意义的,但人可以通过反抗这种荒诞性来创造个人的意义。

焦虑与选择:面对无限的可能性时,个体体验到的焦虑是存在的标志,而选择是克服这种焦虑的方式。

代表人物

索伦·克尔凯郭尔:被认为是存在主义的先驱,探讨了信仰与个人选择的极端重要性。

弗里德里希·尼采:虽然不自称为存在主义者,但他的超人理论和对传统价值观的挑战影响深远。

马丁·海德格尔:西方存在主义的创始者之一,强调“此在”(Dasein)的存在分析。

让保罗·萨特:提出“存在就是虚无”,强调自由选择的重要性。

阿尔贝·加缪:以荒诞性哲学闻名,认为在认识到生活的无意义后,通过反抗来赋予生活意义。

西蒙娜·德·波伏娃:探讨性别与自由,尤其是《第二性》中对女性地位的深刻分析。

影响

社会与政治:存在主义哲学家如萨特和加缪反对极权主义,支持个人自由。

性别平等:西蒙娜·德·波伏娃的理论促进了性别平等的讨论。

文化和艺术:对文学、戏剧和电影等产生了深远影响,鼓励个性化和主观性的表达。

日常生活:鼓励人们重视个人选择,活出自我,即使在面对生活的不确定性和挑战时。

存在主义是对人类存在条件的深刻反思,它挑战传统的道德和社会结构,强调个人在塑造自己命运中的中心地位。

推荐文章

美术类专业的奖学金申请条件是什么

2025-01-07高考志愿填报时要注意哪些事项

2024-12-01韶关 高考,韶关市第一中学2020年高考喜报

2023-08-08五邑大学图书馆学专业的职业发展机会

2024-11-20专业选择中的心理因素分析

2024-10-29同济大学人工智能专业的课程规划是什么

2024-12-23高考后如何应对安徽省的录取线变化

2024-12-26如何评估幼儿的学习与发展

2025-01-10什么是跨专业就业,是否可行

2025-01-22大学专业与兴趣的匹配度如何分析

2024-12-07