一、恢复教育秩序与人才选拔的紧迫性

1977年恢复高考的首要目标是拨乱反正。此前十年间,高等教育通过“推荐制”选拔工农兵学员,导致教育质量严重滑坡,社会知识断层。邓小平在科学和教育工作座谈会上明确提出“尊重知识、尊重人才”,恢复统一考试旨在快速筛选具备基础知识的人才,为国家现代化建设提供智力支持。尽管考生人数高达570万,但实际录取仅27.3万人,反映了优中选优的政策导向。

二、教育资源与选拔质量的平衡

1. 教育资源严重短缺:文革期间高校长期停摆,师资、教材、校舍等资源极度匮乏。例如,1977年部分省份的数学考试中,零分考生占比超过及格人数50倍,反映出基础教育水平的整体薄弱。政策制定者不得不通过低录取率确保高等教育质量。

2. 预考制度的筛选作用:1981年实施的预考制度进一步压缩了实际高考人数。以1987年为例,全国228万考生中仅62万人被录取,表面录取率27%,但若考虑未通过预考的群体,实际同龄人中升学比例更低。这种“双重筛选”机制旨在减轻高校招生压力,同时保证生源基础。

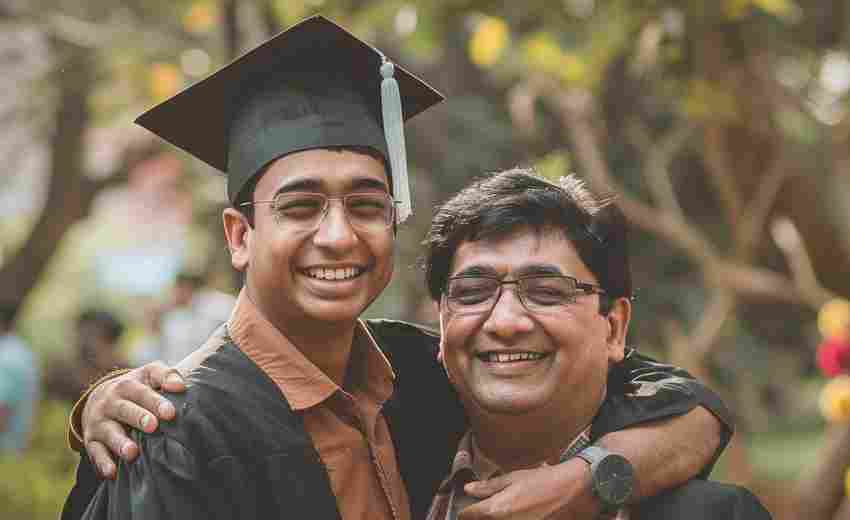

三、社会公平与阶级流动的重构

恢复高考打破了“出身论”的桎梏,为工人、农民、知识青年等群体提供了跨越阶级的通道。例如,1977年录取的学生中包括大量下乡知青和基层劳动者,他们通过高考实现了个人命运转折。尽管录取率低,但这一政策象征了社会公平的重建,激发了全民学习热情。

四、历史遗留问题的现实制约

1. 考生基础薄弱:十年教育中断导致考生知识水平参差不齐。例如,浙江桐乡县考生中91%不及格,广西百色县数学考试零分人数占比36%。政策制定者不得不面对短期内无法提升教育质量的现实,只能通过严格录取控制教育质量。

2. 应急性考试组织:从政策公布到考试实施仅两个月,全国缺乏统一教材和命题经验,各省自主命题导致标准差异。这种仓促性客观上限制了录取规模的扩大。

五、长远战略与短期目标的权衡

尽管低录取率引发争议,但政策制定者更关注高等教育的可持续发展。1978年后,高校逐步扩招,但核心985/211院校的录取率始终维持在6%左右,体现了“精英教育”与“大众教育”的分层设计。1977年的严格选拔为后续教育体系改革奠定了基础,例如1999年扩招政策的实施。

1977年的低录取率是历史转折期的必然选择,其背后既有教育资源短缺的客观限制,也有重建社会公平、选拔精英人才的主观意图。这一政策不仅改变了数百万人的命运,更标志着中国从“政治挂帅”向“知识兴国”的转型。今天的教育内卷与学历贬值问题,恰恰反衬出当年政策在特定历史条件下的合理性。

推荐文章

考生人数变动对高考分数线的影响机制解析

2025-04-06报考影视制作专业需要哪些设备

2025-02-15师范类专业的国际交流机会有哪些

2025-01-25深圳的录取规则是什么

2025-02-27如何结合兴趣特长选择压线专业的黄金法则

2025-03-22高考单招前饮食调整有哪些禁忌

2025-04-20如何避免滑档退档:志愿梯度设置的关键要点

2025-05-14如何获取调档专业的详细信息

2025-01-09贵州大学的师范专业分数线如何

2025-02-19职业规划的关键步骤有哪些

2025-01-18