从职业规划的角度出发,兴趣与职业位次(如行业前景、岗位需求、薪资水平等)的协同选择是职业发展的核心问题。以下结合理论框架与实践策略,探讨两者的平衡方法:

一、理论框架:兴趣与职业适配的科学依据

1. 霍兰德职业兴趣理论

霍兰德将职业兴趣分为六类(现实型、研究型、艺术型、社会型、企业型、常规型),强调兴趣与职业环境的匹配度直接影响工作满意度与职业成就。例如:

兴趣主导型(如艺术型):适合创造性职业(设计师、作家等),但需评估行业需求与稳定性。位次主导型(如常规型):优先选择市场需求高、技能门槛低的岗位(行政、会计等),但需通过职业定位十字架模型平衡兴趣与能力。2. 适配性法则

职业适配性包含三个维度:个人兴趣、能力优势、职业环境。当三者高度一致时,职业稳定性与成就感最强。

二、协同策略:兴趣与位次的动态平衡

1. 自我认知先行

兴趣挖掘:通过霍兰德职业测评、MBTI等工具明确兴趣类型,并结合实践(实习、志愿活动)验证兴趣的持久性。能力评估:分析技能短板与优势,如技术类岗位需硬技能(编程、设计),管理类需软技能(沟通、领导力)。2. 行业与岗位的优先级排序

高兴趣+高需求:优先选择(如人工智能、新能源等朝阳行业的核心岗位)。高兴趣+低需求:通过技能提升或跨领域迁移(如艺术兴趣者可转向数字内容创作)。低兴趣+高需求:短期选择“糊口工作”,同时探索副业或兴趣变现路径。3. 动态调整机制

短期目标:以位次为主,积累行业经验与资源。长期目标:逐步向兴趣领域倾斜,通过教育、培训或内部转岗实现转型。三、行动指南:从规划到落地的关键步骤

1. 职业定位十字架模型

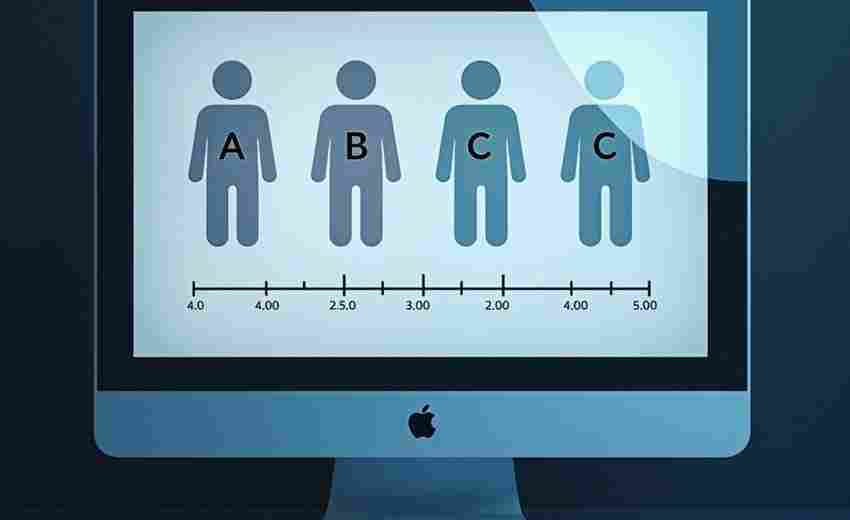

以兴趣和能力为坐标轴划分四个象限:

兴趣高+能力高:理想职业方向,需持续深耕。兴趣高+能力低:通过教育或实践提升技能(如参加培训、项目实践)。兴趣低+能力高:权衡经济压力与职业意义,可暂作过渡。兴趣低+能力低:果断放弃,避免无效消耗。2. 行业调研与资源整合

数据驱动:参考国家统计局、行业报告分析趋势,如信息技术、健康医疗等领域需求增长显著。人脉搭建:通过导师、同行获取行业内部信息,降低信息差。3. 制定分阶段计划

短期(1-3年):聚焦技能提升与岗位适配,如考取证书、积累项目经验。中期(3-5年):向核心岗位或管理角色过渡,提升行业影响力。长期(5年以上):实现兴趣与位次的高度融合,如创业或成为领域专家。四、案例启示

成功案例:某艺术型兴趣者通过数字化技能(如UI设计)进入互联网行业,结合兴趣与高需求岗位实现职业突破。风险提示:盲目追求热门行业(如金融)但缺乏兴趣,可能导致职业倦怠与频繁跳槽。总结

兴趣是职业发展的内在动力,位次(市场需求、薪资等)是外部支撑,两者需通过动态平衡与持续优化实现协同。职业规划的本质是“在理想与现实之间架桥”,通过科学评估、灵活策略与长期坚持,最终找到个人价值与社会需求的交汇点。

推荐文章

高考美术分数线(美术艺考本科分数线)

2023-10-24370分如何选择专业方向

2024-12-21如何解读提前批的招生数据

2025-02-01高考志愿提交错误后如何申请修改流程

2025-06-28艺术高考常见的误区是什么

2024-11-26哪些工科专业薪资高高考志愿填报指南

2025-07-03艺术设计专业考试中如何应对技术难点提问

2025-05-19高考文科生填报建筑学专业有哪些要求

2025-05-25父母过度关注成绩时如何正确表达诉求

2025-03-21河北省各高校的热门专业有哪些

2025-02-25