传统课堂与数字教育的融合已成为全球教育改革的焦点,二者在互补与碰撞中推动教育形态的深刻变革。以下从现状对比、融合趋势、挑战与未来方向三个维度展开分析:

一、传统课堂与数字教育的核心差异

1. 资源与互动性

传统课堂依赖教师主导的面对面教学,资源以教材和板书为主,互动即时但范围有限;数字教育则通过慕课、虚拟实验室等工具打破时空限制,提供海量资源,支持个性化学习路径。例如,中国慕课数量已超6万门,学生可反复观看课程并参与在线讨论。

优势对比:传统课堂强调整体氛围与情感交流,数字教育则凸显灵活性与资源广度。

2. 教育目的与评价体系

传统教育以学历为导向,侧重知识系统性传授;数字教育则更关注终身学习与能力培养,通过大数据分析实现精准评价。例如,国家智慧教育平台通过智能测评系统实时反馈学习效果,推动形成性评价。

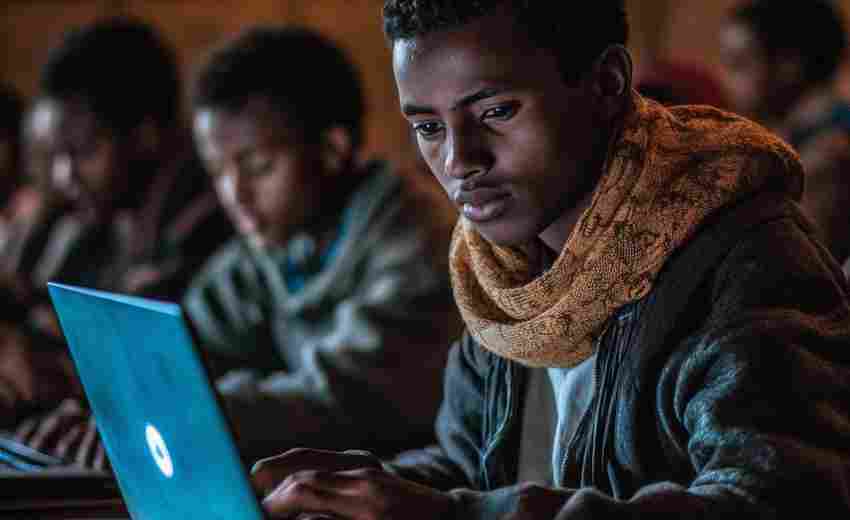

3. 教学方式与创新

传统课堂模式单一,难以满足差异化需求;数字教育通过“翻转课堂”、元宇宙虚拟空间等重构教学流程。如深圳南山区的项目式学习,结合VR技术让学生“沉浸式”理解历史事件。

二、融合趋势:从对立到协同

1. 混合式教学模式

智慧课堂结合传统讲授与数字化工具,例如使用智能终端同步课件、分组投屏讨论,或通过虚拟仿真实验增强实践体验。浙江某小学在数学课中融合线上线下资源,提升学生参与度与理解深度。

2. 跨区域资源共享

数字化打破地域壁垒,如“慕课西行计划”让新疆学生同步参与中山大学课程,贵州山区学校通过“云课堂”共享沿海优质资源。

3. 教师角色转型

教师从知识传授者转向学习引导者,需掌握数字工具应用与数据分析能力。例如,江苏教师数字素养展示活动强调教师需具备数字化教学设计及数据驱动教学能力。

三、挑战与应对策略

1. 技术依赖与公平性问题

网络覆盖不足或设备差异可能加剧教育鸿沟。需加强基础设施投入,如国家智慧教育平台已实现中小学100%联网,并持续优化偏远地区支持。

2. 学生自律与互动质量

在线学习依赖学生自主性,可通过激励机制(如学习勋章)和互动工具(实时问答、虚拟小组)提升参与度。

3. 教师数字素养不足

部分教师对新技术适应性较弱,需系统性培训。例如,大连财经学院通过虚拟仿真实训中心提升教师数字化教学能力。

四、未来方向:数字化驱动的教育生态重构

1. 技术深度融合

人工智能、VR/AR等技术将深度嵌入教学场景,如元宇宙课堂实现跨时空协作学习,智能助教提供个性化辅导。

2. 个性化学习体系

通过知识节点划分与智能推荐,确保每个学生掌握核心内容。例如,将知识点拆解为可定制的模块,结合即时测试验证掌握程度。

3. 评价与治理创新

构建多元化评价体系,利用大数据追踪学习轨迹,推动教育管理从“结果导向”转向“过程优化”。

传统课堂与数字教育并非非此即彼的选择,而是需在“以人为本”的理念下协同进化。未来的教育将是以数字化为支撑的“智慧共生体”,既保留传统教育的温度与深度,又释放技术赋能的效率与广度,最终实现教育公平与质量的双重跃升。

推荐文章

高考生职业规划:专升本如何弥补学历短板实现高薪就业

2025-06-24高考志愿填报时应考虑的个人兴趣

2025-02-03上海高考2017_2017年上海高考语文

2023-12-27服从调剂后转专业对毕业前景有何影响

2025-05-15高校招生章程隐藏哪些专业设置细节

2025-05-25艺术生在高考中应重点关注哪些科目

2024-12-28理科生如何提升自身竞争力

2025-01-05如何利用工具快速分析历年分数线数据

2025-04-07高考语文易错题型诊断与应对策略

2025-06-16什么是青海高考的志愿种类

2024-12-19