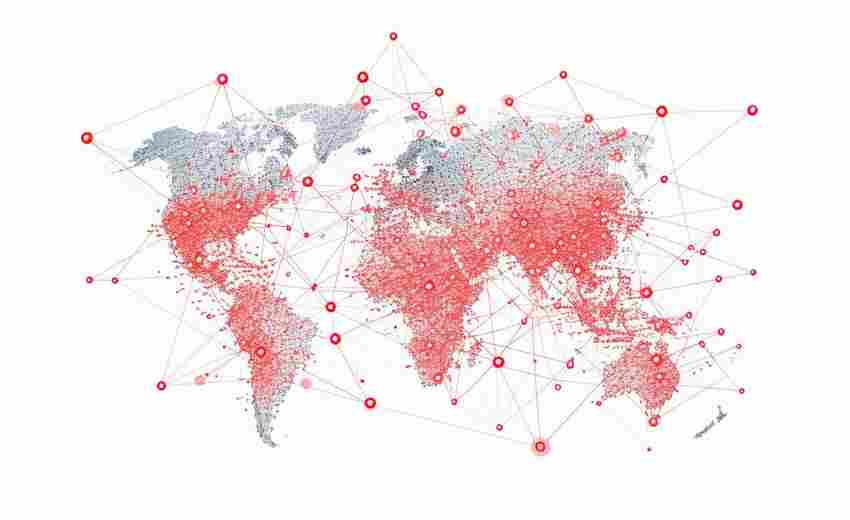

一、就业地域流向的偏差性

经济发达地区(如东部沿海城市)对高校毕业生的虹吸效应显著,导致不同地区高校的就业数据呈现明显的地域偏好。例如,湖北省高校毕业生外省就业率中,广东、江苏、浙江等发达省份占比最高(出现频率达15次),而中西部省份流向分散。这种流向差异使得经济欠发达地区高校的就业数据更多反映“人才流失”现象,而发达地区高校数据则体现“人才集聚”效应,降低了跨区域数据可比性。

二、薪资水平与就业质量的分化

地区经济实力直接影响薪资水平,例如上海、北京的年平均工资超过20万元,远高于其他省份。经济发达地区的高校就业报告中薪资数据可能虚高,而欠发达地区高校数据则因本地薪资水平低而难以吸引人才留存。这种差异导致就业数据中“高薪就业率”指标的区域参考价值有限,需结合当地消费水平和行业分布综合判断。

三、行业结构与就业机会的差异

区域产业布局差异导致不同地区高校的就业数据呈现行业偏好。例如,制造业转型升级带动湖北理工类院校毕业生流向东部发达城市的比例超过本省,而长三角地区高校的就业数据更偏向数字经济、人工智能等新兴产业。若忽视地区产业特征,直接对比不同区域高校的行业就业率会误导对专业前景的判断。

四、政策干预对数据真实性的干扰

地方为吸引人才可能采取虚报或美化就业数据的策略。例如,武汉的“百万大学生留汉政策”被质疑存在“炒房”倾向,部分政策补贴未能有效转化为实际就业吸引力,导致本地高校就业数据与真实人才留存率存在偏差。经济欠发达地区的高校可能通过“灵活就业”统计口径(如自由职业、慢就业)人为提升就业率,如2024年这类就业形式占比达32.8%,进一步削弱数据的可比性。

五、教育资源配置与就业竞争力的关联

经济发达地区的高校通常拥有更优质的校企合作资源和实习机会。例如,全国高校毕业生中,78.4%有实习经历,且实习对获得offer的贡献率达61.8%。而欠发达地区高校因企业资源有限,学生实习机会较少,就业竞争力数据(如offer获取率)可能低于实际市场需求水平。

结论与建议

在参考高校就业数据时,需结合以下原则:

1. 地域校准:对比同区域或经济水平相近地区的高校数据,避免跨区域直接对标;

2. 行业适配:结合本地主导产业分析专业就业率,如制造业强省的高校工科数据更具参考性;

3. 政策筛查:关注地方人才政策对数据的影响,如补贴政策是否真实反映就业质量;

4. 多维验证:交叉比对薪资、留存率、对口率等指标,避免单一数据误导判断。

地区经济差异既是就业数据分化的根源,也是解读数据时必须纳入的语境要素。只有通过结构性分析,才能更客观评估高校就业数据的参考价值。

推荐文章

高考成绩复查有哪些官方指定渠道

2025-03-29数学高考真题(近三年高考数学真题及答案)

2024-01-04长安大学人工智能专业的核心课程是什么

2024-12-14如何进行志愿填报模拟

2024-12-20如何看待热门专业的泡沫问题

2024-12-30生物学:细胞的基本结构有哪些

2024-12-05高考冲刺阶段听力模拟与真题训练的黄金比例是多少

2025-06-01高考调剂面试必备材料与提交指南

2025-03-22调剂生转专业成功率与高考成绩关联性探讨

2025-05-23