高考成绩的地区差异对志愿填报的影响显著,主要体现在各省分数线划定、招生名额分配及高校地域偏好等方面。以下从影响因素与应对策略两方面进行

一、地区差异对志愿填报的核心影响

1. 分数线差异悬殊

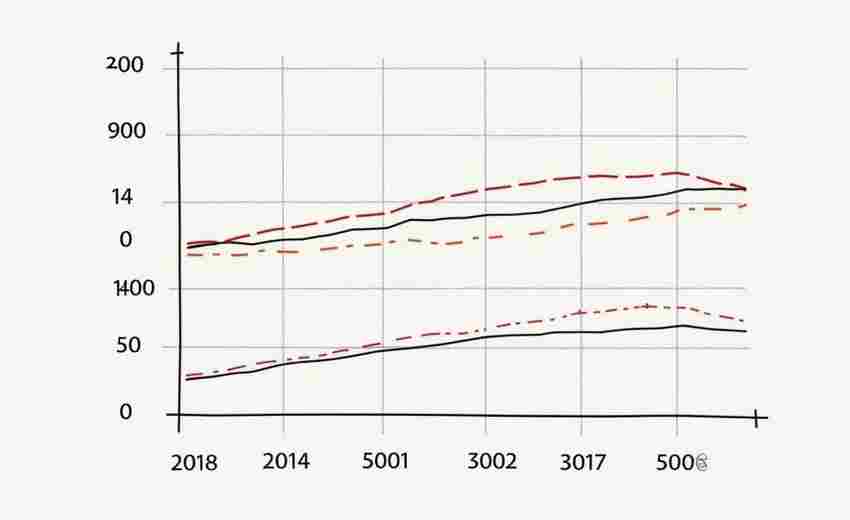

各省因考生数量、教育资源、政策倾斜等因素,同一批次录取分数线可能相差极大。例如,北京、上海等直辖市的211/985高校录取率是广东、广西等省份的4倍以上。同一份试卷下,北京的一本线可能比山东低120分,导致同等分数在不同省份录取结果截然不同。

2. 招生名额分配不均

高校(尤其是部属院校)对本省考生倾斜明显。例如,上海四所985高校本地招生比例曾达65%,青海大学68%的招生名额投放本省。外省考生竞争名额更少,导致录取分数更高。

3. 地域偏好与信息差

考生普遍倾向选择本省或邻近省份高校,对偏远地区优质院校了解不足。例如,南方考生可能低估吉林大学、哈尔滨工程大学等北方名校,而北方考生对南方高校(如中山大学)的认可度也较低。这种偏好导致部分外省高校录取分数波动较大,形成“捡漏”机会。

4. 政策与专项计划影响

部分省份通过“支援中西部协作计划”调整招生名额,导致东北、西北等地区录取率高于实际考生竞争力,而华南、华中地区成为“高考重灾区”。

二、应对策略与填报技巧

1. 合理定位分数与位次

2. 利用地域差异优化选择

3. 梯度填报与风险规避

4. 关注招生政策与动态

5. 平衡兴趣、就业与城市资源

三、常见误区与注意事项

1. 避免“唯分数论”:外省高校因招生计划少可能分数虚高,需结合学科实力而非仅看分数线。

2. 警惕“热门专业”陷阱:人工智能、金融等热门专业竞争激烈,需评估自身学科优势。

3. 重视招生章程:部分专业对单科成绩、外语语种有明确要求,需提前核查。

总结

地区差异既是挑战也是机遇,考生需通过科学定位、跨区域择校、梯度填报等策略,最大化利用分数价值。结合个人兴趣与长期规划,避免盲目跟风,才能在复杂的地域与政策差异中找到最优路径。

推荐文章

教学中如何引导学生进行自我评价

2024-12-17如何评估专业的学科排名和社会认可度

2024-11-10如何应对调剂后的不适应

2024-10-31高考调剂后如何查询专业分配结果

2025-03-30高考语文压缩语段题型与叙事时间处理的关联性研究

2025-04-23甘肃高考二批的资金准备有哪些注意事项

2025-01-25海南高考时间;2023海南高考时间科目表

2024-03-12新高考选科如何限制跨省转学专业选择

2025-04-30生物技术的应用实例是什么

2025-01-20高考评分标准下病历书写的字迹工整要求

2025-05-06