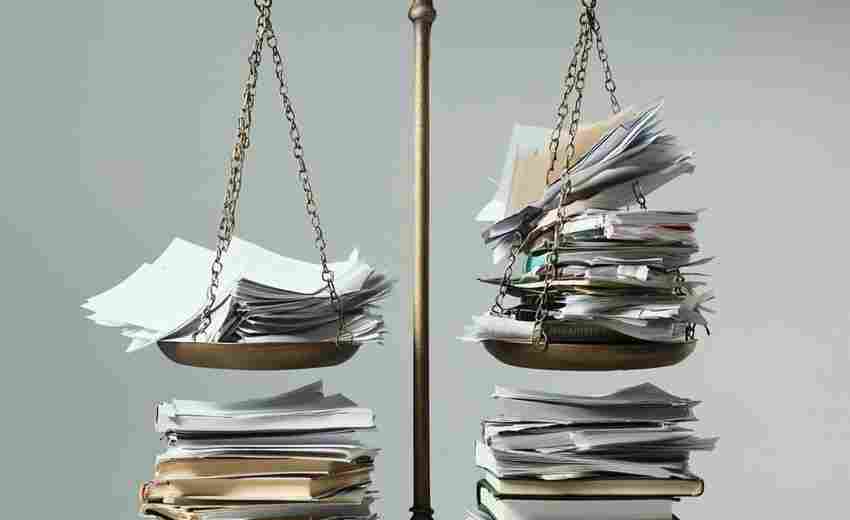

在恢复高考初期(1977年及之后),城乡教育资源差异显著,主要体现在师资力量、教育设施、信息获取渠道等方面。和社会通过以下措施尝试平衡这种差异:

一、政策倾斜与制度设计

1. 取消推荐制,保障考试公平

1977年恢复高考时,邓小平明确提出废除“群众推荐、领导批准”的旧制度,改为“自愿报名、统一考试、择优录取”,直接减少权力干预和城乡特权阶层对教育机会的垄断。这一政策使农村学生得以通过考试竞争入学,打破了此前推荐制下城市干部子弟的优先权。

2. 定向招生与分配机制

1983年起,国家推行“定向招生、定向分配”政策,要求部分高校按比例面向农村、农场等艰苦地区招生,学生毕业后需返回原籍工作。此举旨在缓解农村人才流失问题,但实际执行中因地方阻力效果有限。

3. 扩大招生规模

1977年首次恢复高考即录取27.3万人,1978年扩招至40.2万人,为农村学生提供了更多机会。尤其1999年高校扩招后,农村生源比例从37%上升至51%,首次超过城市。

二、教育资源投入

1. 师资建设与基层教育支持

针对农村师资薄弱问题,政策要求农村学校为考生提供复习时间,并组织教师辅导。例如,1978年国务院发文明确禁止生产队阻挠考生备考,并要求地方教育部门协助解决复习难题。但农村教师学历偏低、流动性大的问题长期存在(如2013年乡村学前教育本科教师仅8.48%,远低于城市的21.58%)。

2. 硬件设施改善

国家逐步为农村学校配备基础教学设备,如语音室、实验室等,但受限于资金和区域发展差异,部分偏远地区仍依赖临时设备(如录音机替代语音室)。

三、社会与家庭的应对策略

1. 家庭资源调动

农村家庭通过“教育链”策略,尽可能将子女送入城市接受教育。例如,部分家庭利用进城务工机会让子女就读城市学校,以获取更优质资源。

2. 突击训练与应试技巧

针对农村学生接触教育资源较晚的问题(如英语学习起步比城市晚四年),学校采取集中强化训练。例如,河北农村教师通过“最后几个月突击听力训练”帮助学生在考试中弥补差距。

四、改革局限与遗留问题

1. 城乡基础教育差距持续扩大

尽管政策努力,但高中阶段城乡差距尤为明显。例如,2003-2013年间,城市高中教育资源(如生师比、教师学历)仍显著优于农村,导致农村学生升入大学的比例下降。

2. 信息与机会不平等

农村学生获取考试信息、升学指导和课外培训的渠道有限,而城市学生可通过家庭投资(如购买学习设备、参加竞赛)进一步拉大差距。

总结与启示

恢复高考初期的政策调整在一定程度上缓解了城乡教育不公,但结构性矛盾(如师资、经费、信息)仍需长期系统性改革。后续改革如“新高考”模式(3+1+2)、取消高校批次划分等,进一步试图打破城乡壁垒,但根本解决仍需依赖城乡二元结构的整体突破。

推荐文章

如何应对调剂过程中的焦虑

2024-12-29低分考生如何通过专业排名选择高性价比院校

2025-06-03网络工程专业的技术要求

2024-10-24怎样避免填报志愿时的过度紧张与自我怀疑

2025-04-21生物医药领域哪些专业将成为高考热门方向

2025-05-12服装设计专业的核心课程是什么

2025-03-04广西大学社会科学类专业的特色是什么

2024-11-23美术高考需要参加哪些培训课程

2025-01-03高考英语口语备考之兴趣爱好话题应对策略

2025-06-02最后30天如何制定科学合理的复习计划

2025-03-18