地理位置对大学专业发展的影响是多元且深远的,涉及资源获取、人才流动、生源质量、学科布局等多个维度。以下是具体分析:

一、经济资源与财政支持

1. 区域经济差异

经济发达地区(如北上广深、沿海城市)的高校往往获得更充足的财政支持,能投入更多资金用于实验室建设、科研项目及师资引进。例如,上海交通大学、深圳大学等因地处经济中心,硬件设施和科研经费远超中西部同类高校。

案例:中国石油大学(华东)从东营迁至青岛后,科研合作与产业资源明显增加,带动了相关工科专业的发展。

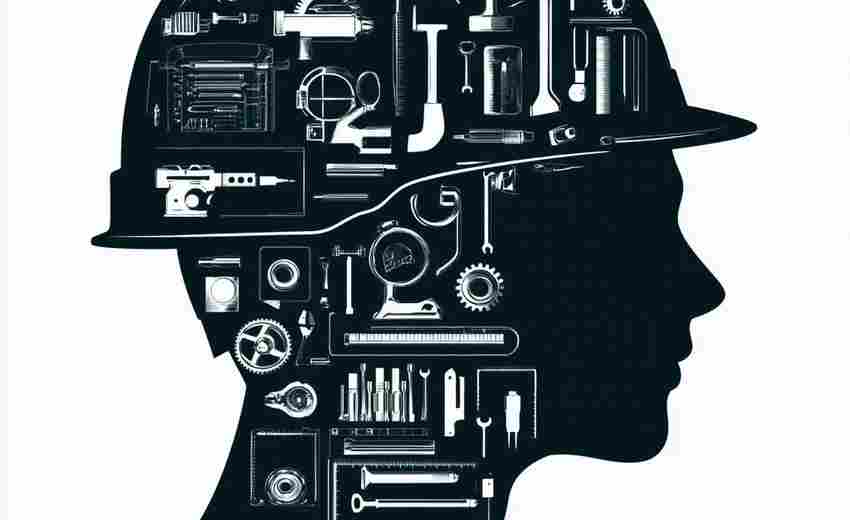

2. 校企合作与产业联动

地理位置靠近产业聚集区的高校,更易与当地企业建立产学研合作。例如,长三角地区高校在电子信息、生物医药等领域的专业发展迅速,得益于区域产业链的完整性。

二、人才集聚效应

1. 师资吸引力

高精尖人才普遍倾向选择生活便利、职业机会多的城市。例如,东部沿海城市的高校因医疗、教育资源丰富,更容易吸引优秀教师,形成“孔雀东南飞”现象,而兰州大学等西部高校则面临人才流失困境。

数据:哈尔滨工业大学深圳校区因地理位置优势,师资和生源质量甚至超过本部。

2. 学科交叉与国际化

一线城市的高校更易开展国际交流与合作,推动新兴学科发展。例如,北京、上海的高校在人工智能、金融科技等跨学科领域更具竞争力。

三、生源质量与专业吸引力

1. 招生竞争与调剂难度

地理位置偏远或经济欠发达地区的高校,即使专业实力强(如哈尔滨理工大学的管理科学与工程),也可能因生源不足需多次调剂;而东部高校的同水平专业则能一次性招满。

对比:四川师范大学遂宁校区因知名度低,招生难度高于成都本部。

2. 专业选择倾向性

学生更倾向报考经济发达地区的热门专业(如计算机、金融),导致这些地区的相关专业规模扩大,而中西部高校的传统学科(如地质、农林)可能因报考人数减少而萎缩。

四、学科布局与调整

1. 区域需求驱动专业设置

高校会根据所在地区的产业需求调整学科方向。例如,珠三角高校的智能制造、跨境电商专业,以及西北高校的生态保护、新能源专业,均体现了地理区位对学科特色的塑造。

2. 校区迁移与学科升级

部分高校通过迁址实现学科转型。例如,曲阜师范大学迁至日照后,海洋科学等新兴学科得到发展;遵义医学院迁至珠海,推动了生物医药与临床医学的融合。

五、就业市场联动

1. 本地就业优势

经济发达地区的高校毕业生更易在当地就业,形成“本地培养—本地就业”循环。例如,上海高校的金融、法律专业毕业生在本地金融机构的就业率显著高于其他地区。

2. 实习与职业网络

地理位置优越的高校能为学生提供更多实习机会,尤其商科、传媒等实践性强的专业。例如,北京高校的新闻传播专业学生可便捷进入央媒或互联网大厂实习。

总结与趋势

地理位置的影响并非绝对,但经济与资源的区域不平衡加剧了其作用。未来,随着人口流动和产业转移,中西部高校可能通过政策支持(如“双一流”建设)和特色学科(如生态保护、民族文化)实现差异化发展,而东部高校则需应对高成本与竞争压力。

应对策略:高校可通过建立分校、虚拟实验室、远程合作等方式突破地理限制,同时强化区域特色学科以增强竞争力。

推荐文章

如何提前了解考场环境

2024-12-30中文专业核心课程设置对高考选科的影响

2025-07-02食品科学专业的研究热点是什么

2025-02-25新兴专业录取波动大,如何用线差法精准定位

2025-05-14三峡大学各专业录取分差对志愿选择的指导意义

2025-06-25如何有效利用暑假备战艺考

2025-02-21选择外语类专业的优势与劣势是什么

2024-12-11物流管理专业的基本知识

2024-11-27填报志愿时如何参考历年分数线数据

2025-05-17美术生选科需避开哪些高风险学科组合

2025-07-09