地表径流与地下径流是水循环中两个核心组成部分,二者在作用机制、动态特征及对生态环境的影响上存在显著差异。以下是两者的对比分析:

1. 定义与形成过程

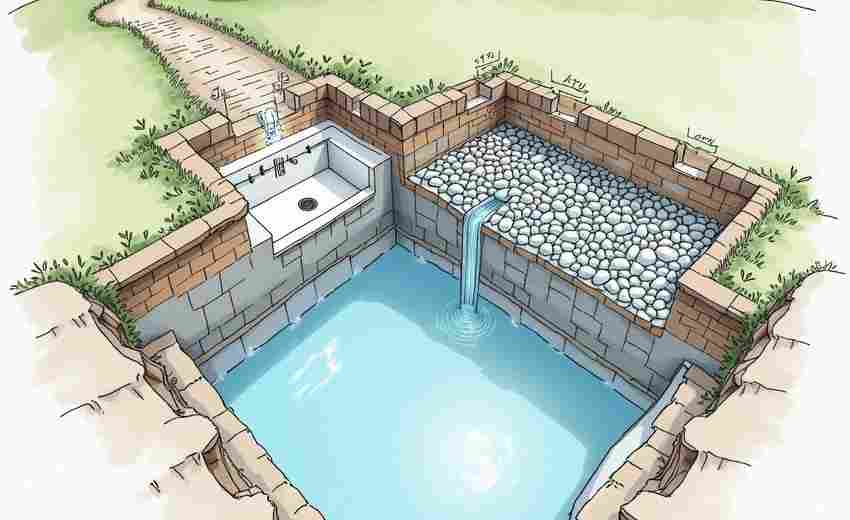

地表径流定义:降水或融雪后未下渗的水沿地表直接汇入河流、湖泊或海洋的水流。形成:当降雨强度超过土壤下渗能力(超渗产流)或土壤饱和后(蓄满产流),多余水分沿地表流动形成。地下径流定义:渗入地下的水分在土壤或岩石空隙中侧向流动,最终通过泉眼、基流或直接汇入地表水体的水流,包括壤中流(浅层)和深层地下径流。形成:降水下渗至包气带后,通过孔隙或裂隙缓慢流动,部分补给地下水层,最终以基流形式回归地表。2. 作用对比

| 特征 | 地表径流 | 地下径流 |

|--|||

| 水量动态性 | 季节变化大,暴雨后迅速响应,易形成洪峰 | 流动缓慢,水量稳定,干旱期仍能维持河流基流 |

| 空间分布 | 集中于河道、坡面,受地形坡度影响显著 | 分布广泛,渗透至土壤深层及含水层 |

| 生态功能 | 冲刷地表,塑造地貌(如冲积平原) | 调节水资源时空分布,维持湿地及干旱区生态 |

| 对气候响应 | 对短时强降水敏感,易受极端天气影响 | 滞后性强,长期气候变化下储量变化显著 |

| 人类利用 | 直接用于灌溉、发电,但易受污染 | 稳定供水来源,水质较洁净,但过度开采易引发地面沉降 |

3. 影响因素差异

地表径流:自然因素:降雨强度、地形坡度、植被覆盖(如森林减少地表径流)。人类活动:城市化(硬化地表增加径流)、农田开垦(破坏植被加剧冲刷)。地下径流:自然因素:土壤渗透性(如砂质土壤利于下渗)、包气带结构(分层影响补给效率)。人类活动:地下水开采(改变径流路径)、人工回灌(增加补给量)。4. 相互作用与协同效应

互补关系:地表径流通过下渗补给地下径流(如河流补给地下水);地下径流通过泉涌或基流反哺地表水。灾害关联:地表径流过量可能引发洪涝,而地下径流减少会导致河流断流或湿地退化。全球水循环:地表径流是海陆间水循环的主要输水途径,地下径流则通过长期储存调节水资源的可持续性。5. 气候变化下的响应

地表径流:冰川融水减少可能降低高纬度河流径流量,而强降雨事件增加可能加剧洪涝风险。地下径流:冻土退化增强深层地下水流动,海平面上升可能引发沿海地区地下水盐碱化。总结

地表径流与地下径流在水循环中分别承担“快速通道”和“缓冲库”的角色。前者主导短时水文响应与地貌塑造,后者则保障水资源的长效稳定。二者共同维持生态平衡,但受人类活动与气候变化的影响日益复杂,需通过综合管理实现可持续利用。

推荐文章

高考语文考卷-高考汉语文考试试卷

2023-06-21物流网络优化在供应链管理中的地理学科应用解析

2025-04-15公共管理的政策分析技巧

2024-12-13高考680(高考680分属于什么水平)

2023-08-01如何合理规划专业学习与实习

2024-12-11各省市分数线的差异原因是什么

2024-11-12艺术类专业的入学要求是什么

2024-12-26湖南科技大学的环境科学专业发展趋势

2025-01-18高考生必知:权威渠道获取招生信息的五大途径

2025-04-18浙江大学商科专业的学费是多少

2025-02-19