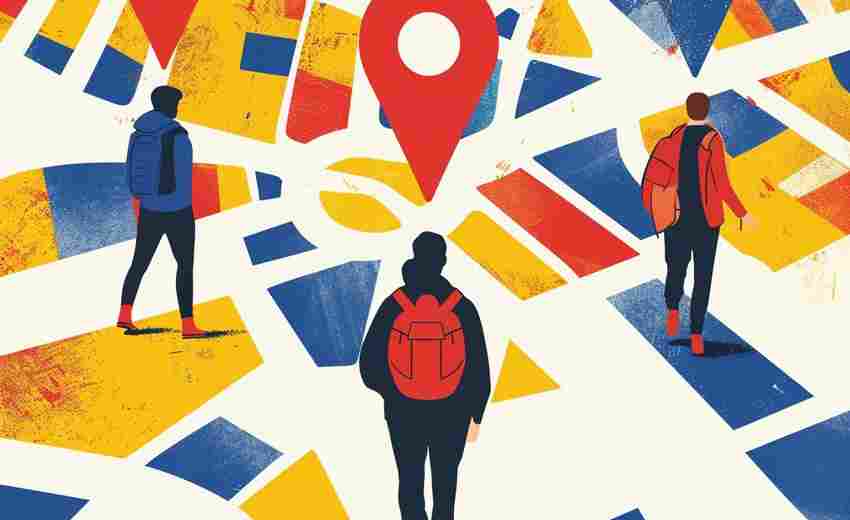

大学所在地区的文化差异对高考生的适应能力具有显著影响,主要体现在学习方式、社交模式、生活习惯以及心理调整等多个层面。以下是具体分析:

一、学习方式与学术环境的适应挑战

1. 教学模式的差异

不同地区的大学可能采用差异化的教学方式,例如选课自由度的不同(如韩国大学选课完全自主,需学生自行规划学分),或走班制对传统行政班教学秩序的打破。来自教育资源薄弱地区的学生可能因缺乏自主选课经验或信息支持,面临学业规划混乱,甚至因基础学科知识不足导致专业适应困难。

2. 学术规范与语言障碍

跨地区或跨国学习的学生可能因教学语言(如英语授课)或学术规范差异(如高语境文化与低语境文化中的沟通方式)产生理解障碍。例如,马来西亚泰莱大学的全英文教学可能使非英语母语学生初期难以适应课堂讨论与学术写作。

二、社交与文化习俗的适应压力

1. 人际交往模式的转变

大学所在地区的社交文化差异可能导致学生难以融入。例如,韩国大学因走读制和班级概念弱化,同学关系较淡薄,留学生易感到孤独;而国内不同省份的饮食、方言、社交礼仪差异也可能引发误解或排斥感。

2. 价值观与行为习惯的冲突

不同地区的文化价值观(如权力距离、集体主义与个人主义倾向)可能影响学生的日常互动。例如,农村学生进入城市大学后可能因生活习惯(如消费观念、娱乐方式)差异感到自卑或孤立。

三、心理适应与身份认同的重构

1. 文化休克与心理落差

跨文化适应通常经历“U型曲线”阶段(蜜月期、休克期、调整期、适应期),学生可能在初期因理想与现实的差距(如校园环境、竞争压力)产生挫败感。例如,大学新生常因对专业课程难度的低估而陷入学业焦虑。

2. 身份认同的转变

学生需在原有文化背景与大学新文化之间寻求平衡,形成跨文化身份。例如,留学生需融合本土文化元素与当地社会习惯,以建立新的归属感。

四、资源获取与支持系统的差异

1. 信息不对称与教育资源的差距

弱势阶层学生可能因家庭资本匮乏(如经济、文化资本)难以获取升学指导或生涯规划资源,导致选科、志愿填报等决策失误,间接影响大学适应。例如,新高考改革后,优势家庭通过购买市场咨询服务优化升学路径,而农村学生可能因信息闭塞错失机会。

2. 学校支持的补偿作用

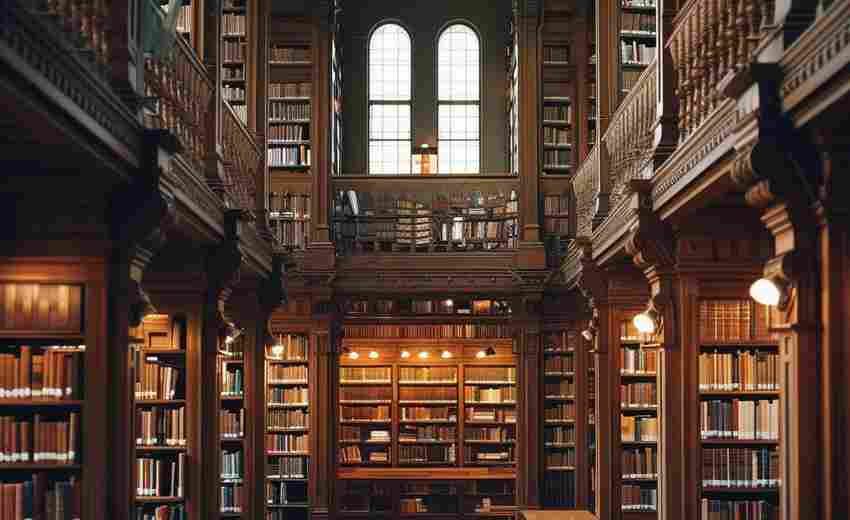

高校的适应性教育体系(如生涯规划课程、学长导师制、心理健康服务)能显著缓解文化差异带来的负面影响。例如,北京大学通过强化家校互动和社团活动,促进新生融入。

五、应对策略与适应性建议

1. 提前了解目标文化

通过阅读、影视作品或线上资源熟悉大学所在地的历史、习俗和学术规范,减少信息不对称。

2. 主动参与与资源利用

加入社团、参与学术活动以拓展社交网络,同时积极利用学校提供的语言支持、心理咨询等资源。

3. 心理调适与开放心态

接受适应过程的阶段性,保持开放心态,逐步调整学习方法和生活习惯。例如,通过“功能健全—心理健康—文化身份重构”的三阶段模型实现跨文化适应。

大学地区的文化差异既是挑战也是成长契机。学生需通过主动学习与实践,结合学校支持系统,逐步克服适应障碍,而高校也应优化资源配置,缩小因地域或阶层差异导致的教育不平等,助力学生顺利完成从高中到大学的过渡。

推荐文章

如何平衡专业偏好与服从调剂的利弊关系

2025-05-04高考报名系统与学信网学籍信息如何关联

2025-03-15高考后留学:如何利用预科课程衔接理想专业

2025-04-20高考志愿填报中专业性价比的衡量标准

2025-04-23如何提升高考总分

2024-12-02师范生实习有什么注意事项

2024-12-15中外合作办学专业在高考招生中是否限制理科-文科生报考

2025-06-02高考志愿填报中如何通过学长学姐了解不同院校的真实情况

2025-05-09高考后健康作息:如何避免熬夜与不良习惯

2025-03-31服从专业调剂是否一定能避免退档风险

2025-04-01