“踩线专业”通常指英语要求相对较低的专业(如农学、医学、艺术等),其英语课程设置与大学通用英语课程的关联性需从教学目标、内容衔接及能力培养等维度进行分析。以下是具体关联性分析框架及实例:

一、教学目标关联性分析

1. 基础语言能力衔接

大学通用英语课程以培养听、说、读、写、译综合能力为核心目标,为所有专业打下语言基础。而踩线专业(如农学、医学)的专业英语课程则在此基础上,侧重专业术语、学术写作及行业交流能力,形成“通用英语→专门用途英语”的递进式目标体系。例如,医学英语课程需结合解剖学、药理学等学科术语,强化专业文献阅读能力,与通用英语的阅读训练形成互补。

2. 学科工具性与人文性平衡

通用英语课程通过跨文化交际内容提升人文素养,而专业英语课程(如艺术类)则通过行业案例(如国际艺术展策划)强化实践应用能力,两者共同服务于学生全球化视野的构建。

二、课程内容与模块关联性

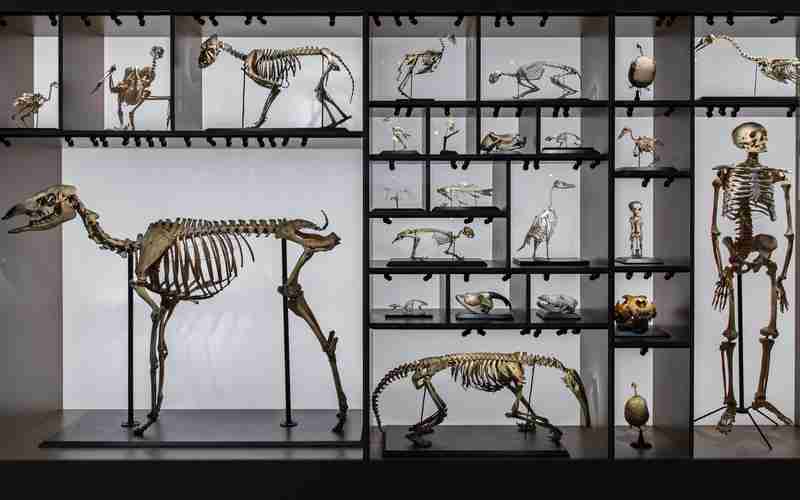

1. 词汇与语法的分层教学

关联性体现:专业英语词汇多为通用词汇的引申或特化,需通过课程设计实现自然过渡。

2. 技能训练的模块互补

案例:某高校农学专业要求学生在完成通用英语的学术写作课程后,进一步学习农业科技论文的规范结构(引言-方法-结果-讨论)。

三、课程体系设计的关联策略

1. 分阶段课程设置

例:某应用型本科院校将“工程英语”列为工科必修课,衔接通用英语的“科技阅读”模块。

2. 评价体系联动

数据支持:某校通过Apriori算法分析课程关联规则,发现网络层与传输层知识点的高关联性,类比英语课程中“学术写作”与“专业翻译”的协同教学需求。

四、挑战与优化方向

1. 教学资源整合不足

部分院校通用英语与专业英语课程存在脱节,如艺术类专业缺乏跨文化案例库,导致学生无法将通用英语的交际能力转化为行业表达能力。

2. 教师跨学科协作机制缺失

专业英语教师需与学科教师联合设计课程。例如,计算机专业英语可邀请编程教师参与“技术文档撰写”模块,强化术语与实操的衔接。

3. 学生自主学习路径设计

针对英语薄弱学生,可开发“分级词汇库”(如农学核心词表)和“微课资源包”(如医学听力场景模拟),实现个性化学习。

五、关联性分析的实践意义

1. 提升教学效率:通过课程关联规则挖掘(如Apriori算法),优化内容重复率,避免资源浪费。

2. 增强就业竞争力:例如,踩线专业学生通过“通用英语+行业英语”双轨培养,在求职中展现“语言+专业”复合优势。

3. 支持学科交叉创新:如环境科学专业英语课程融入数据分析模块,要求学生用英语撰写实验报告并使用SPSS工具,促进语言与专业的深度融合。

踩线专业的英语课程需与大学通用英语形成“基础-专业-应用”三级联动体系,通过教学目标分层、内容模块互补、评价机制协同,实现语言能力与学科需求的有效对接。未来可借助数据挖掘技术(如关联规则分析)进一步优化课程设计,提升教学实效性。

推荐文章

物流管理专业的热门公司有哪些

2025-02-17新课标改革对高中教学质量的深层影响探究

2025-05-14如何分析往年天津春季高考分数线数据

2024-12-16如何通过实习来判断专业适合度

2025-02-03高考作文标题的灵感提炼方法

2025-04-01高考专业选择:录取线高的热门专业是否适合所有考生

2025-05-15如何提升高考成绩以超过分数线

2025-01-24高考专业选择难题:如何避免因培养方向不同导致的职业规划偏差

2025-04-16高考物理分数,高考物理分数线

2023-11-10高考平行志愿中院校优先原则的具体录取规则是什么

2025-05-18