高校招生政策对专业分数线的划定具有决定性作用,其影响机制贯穿于招生计划制定、录取规则设计、考生筛选标准等多个环节。以下是关键作用的具体分析:

一、招生计划调整直接影响分数线波动

1. 计划数与竞争强度的关联

高校根据自身发展规划和资源分配,确定各专业的招生人数。当某专业招生计划缩减时,竞争加剧,分数线可能显著上升;反之,扩招可能降低分数线阈值。例如,热门专业若计划减少,即使考生成绩普遍较高,录取分也会因供需失衡而提高。

2. 特殊招生政策分流竞争压力

专项计划(如强基计划、地方专项)或特殊类型招生(如艺术、体育类)会单独划定名额,减少普通批次竞争人数。例如,某高校在计算机专业中预留10%的名额给“强基计划”考生,普通批次的录取分数线可能因名额减少而高于预期。

二、录取规则与投档机制决定分数分布

1. 专业录取规则影响分数排序

2. 投档比例与退档风险

高校通常按1:1.2比例投档,但部分专业因体检、单科成绩等限制退档考生,实际录取线可能高于投档线。例如,某医学专业要求化学单科成绩不低于90分,可能导致最终录取线高于投档线。

三、政策导向与批次调整重塑分数线层级

1. 批次合并与专业定位变化

2025年部分省份取消传统一、二本划分,改为本科批次统一招生。原二本院校的优势专业可能因竞争范围扩大而分数线逼近一本水平,而弱势专业则可能因生源分流分数线下降。

2. 综合素质评价纳入录取标准

部分高校将社会实践、科技创新等纳入考核,专业分数线可能呈现“双轨制”:纯文化课分数线的综合评分门槛成为隐性筛选条件。例如,某理工科专业对竞赛获奖者降分录取,导致实际录取线低于纯文化分考生。

四、区域政策与专项计划差异化影响

1. 地方保护与省内倾斜

省属高校通常对本省考生投放更多名额,导致同一专业在不同省份分数线差异显著。例如,某省属高校的法学专业在本省录取线为550分,在外省可能高达600分。

2. 专项计划压缩普通名额

农村或贫困地区专项计划占用部分招生指标,普通考生竞争剩余名额,间接推高分数线。例如,某985高校经济学专业在普通批次仅招50人,而专项计划占30人,普通批次分数线可能因此提高10-15分。

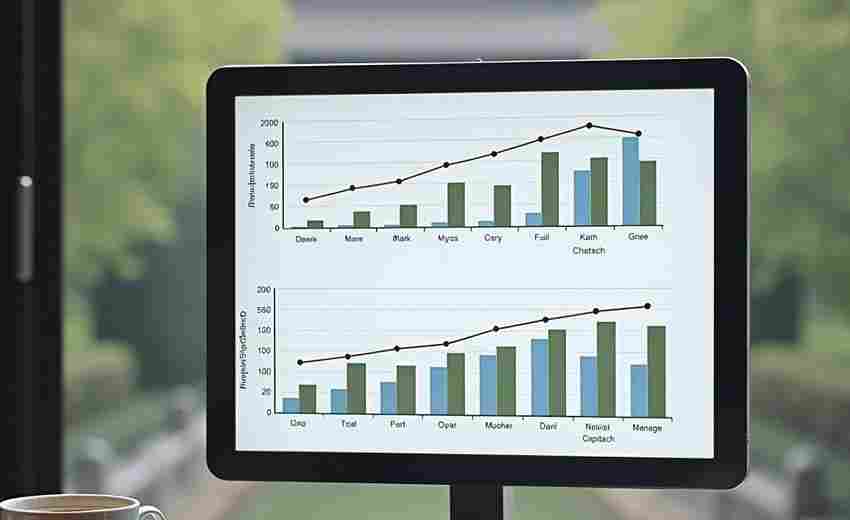

五、历史数据与动态调整的参考作用

高校在制定专业分数线时,会参考往年录取数据(如最高分、平均分、位次)和当年考生成绩分布。若某专业近年持续遇冷,高校可能通过缩减计划或降低宣传预期来稳定分数线,避免“断档”。

高校招生政策通过招生计划分配、录取规则设计、区域资源倾斜等方式,直接或间接塑造专业分数线的形成机制。考生需结合目标院校的《招生章程》、历年数据及政策动态,综合评估专业竞争态势,避免因信息不对称导致志愿填报失误。

推荐文章

网络安全工程师职业前景与高考科目关联性分析

2025-05-15如何准备天津大学的专业考试

2024-10-24高考跨学科融合题中的会计案例分析策略

2025-05-30数学与应用数学专业课程难度大吗高考生如何提前准备

2025-03-28什么是跨学科研究,如何进行

2024-12-20报名的截止日期是什么时候

2024-12-31现代语言学与应用语言学的区别是什么

2025-01-13高考专业填报时应考虑哪些因素

2025-02-25高考志愿填报中委托培养与自费培养如何选择

2025-04-29高考英语条件句中时态错误如何避免

2025-04-26