在高考分数与职业兴趣不符的情况下,考生需要综合评估自身条件、职业规划及未来发展可能性,做出理性选择。以下是具体的决策建议:

一、自我评估与信息整合

1. 明确职业兴趣的真实性

通过职业兴趣测试(如霍兰德职业兴趣测试、MBTI)科学评估兴趣类型,避免因一时偏好或误解而误判兴趣方向。例如,若测试结果显示对“研究型”或“艺术型”职业有强烈倾向,可优先考虑相关专业。

行动建议:结合高中学科优势(如物理成绩突出可匹配工科专业)和日常活动表现(如擅长组织活动可考虑管理类专业),验证兴趣与能力的匹配度。

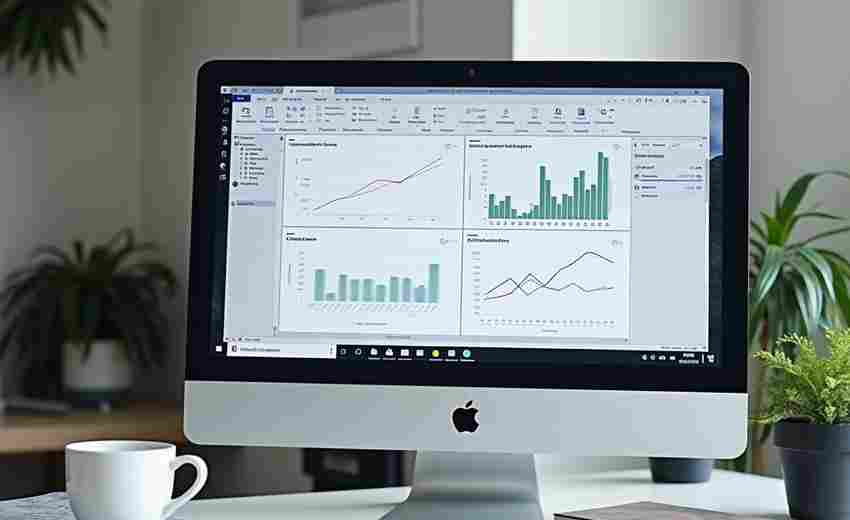

2. 分析分数可覆盖的院校及专业范围

根据全省排名而非绝对分数划定可选院校范围,优先关注院校的学科实力及转专业政策。例如,部分985/211院校虽专业调剂风险高,但提供灵活的双学位或辅修机会。

二、调整策略:平衡兴趣与现实的路径

1. 优先选择兴趣相关专业

2. 名校优先,后期调整专业

三、长远规划:职业路径的多样化可能性

1. 关注行业趋势与复合型人才需求

选择与国家战略需求(如人工智能、新能源)或交叉学科相关的专业,即使与当前兴趣不完全匹配,也能通过职业发展培养新兴趣。例如,环境科学与工程专业既符合环保趋势,又可结合数据分析技能转向新兴领域。

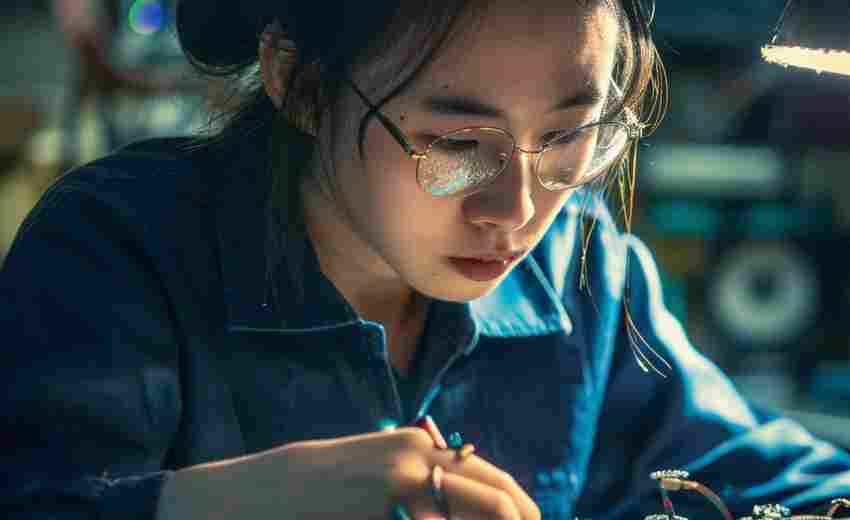

2. 通过实践验证兴趣

参与实习、职业体验活动或线上课程,验证兴趣的可持续性。例如,对心理学感兴趣的学生可通过志愿活动接触心理咨询案例,判断是否适合长期从业。

四、灵活选择:规避风险与备选方案

1. 填报策略优化

2. 提前了解转专业与升学政策

五、心理调适与家庭沟通

1. 理性看待“兴趣不符”的普遍性

多数考生在志愿填报阶段对职业认知有限,需接受“兴趣探索是一个动态过程”。例如,通过大学通识课程或社团活动发掘新兴趣。

2. 与家长达成共识

通过数据(如就业率、行业薪资)和案例(如成功转专业的学生经历)说服家长支持兴趣导向的选择,同时尊重家庭经济条件等现实因素。

当分数与兴趣冲突时,考生需在兴趣验证、资源利用和路径规划之间找到平衡。优先选择能提供调整空间的院校或专业,并通过持续学习与实践拓宽职业可能性。最终目标是将兴趣转化为可持续的职业竞争力,而非局限于一次志愿填报的抉择。

推荐文章

从钱可通神到鸟尽弓藏:高考作文典故运用实例解析

2025-05-25高考后如何进行志愿填报的自我评估

2024-12-02财务管理:财务管理专业需要掌握哪些实用技能

2025-01-29高考志愿填报:如何预测压线专业的市场需求与发展空间

2025-04-10人工智能时代:学术前沿与产业需求双重导向下的专业选择策略

2025-04-08生态恢复工程典型案例与高考综合题答题要点

2025-04-11高考志愿填报如何避免非名校不报的常见误区

2025-05-20高考冲刺期如何保持平常心最佳状态

2025-05-02新高考模式下如何根据分数精准定位理工科专业

2025-04-05数学专业的深造方向是什么

2025-01-11