高考前的焦虑是大部分考生都会经历的心理现象,其性质是否正常取决于焦虑的程度、持续时间及对生活和学习的影响。以下是综合分析:

一、正常心理现象的表现及作用

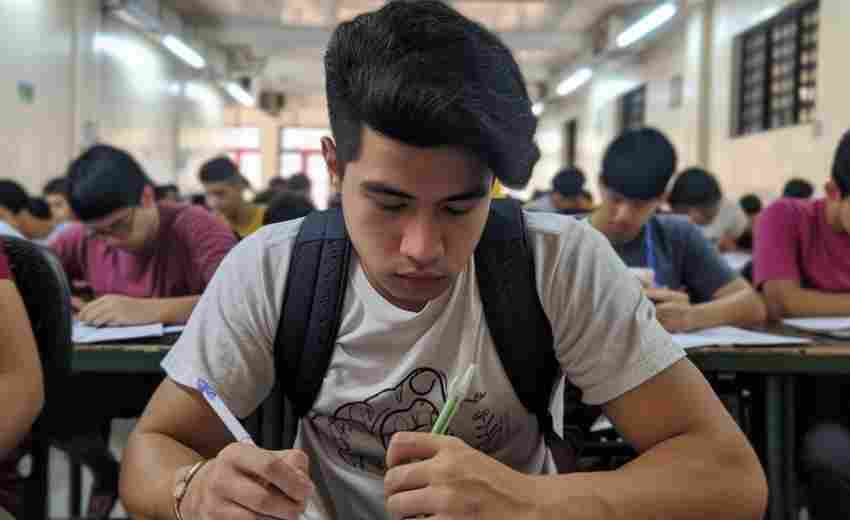

1. 适度的焦虑是正常的应激反应

心理学研究表明,适度的焦虑能激发潜能,提高注意力和反应速度,甚至可能促使超常发挥。例如:

2. 焦虑的普遍性

约46%-59%的高三学生会经历中等程度的考前焦虑,这与高考的重要性直接相关。适度的焦虑反映了考生对考试的重视,是应对挑战的必要情绪。

二、异常心理现象的判断标准

当焦虑超出合理范围,严重影响身心健康和考试表现时,可能发展为“考试焦虑症”,属于异常心理现象。具体表现包括:

1. 过度的生理反应

2. 心理与行为异常

3. 持续性与破坏性

三、区分正常与异常的关键标准

根据研究,判断焦虑是否异常需综合以下维度:

1. 焦虑程度:是否引发极端恐慌或完全无法自控。

2. 持续时间:短暂波动(正常)vs. 持续数周(异常)。

3. 功能影响:是否干扰复习效率、考场发挥或人际交往。

4. 身体反应:轻微不适(正常)vs. 需医疗干预的严重症状(异常)。

四、应对建议

1. 正常焦虑的调节方法

2. 异常焦虑的干预措施

总结

高考前焦虑多数情况下是正常心理现象,但若发展为过度且不可控的状态,则需警惕异常心理问题。考生可通过自我调节与外部支持平衡心态,而家长和教师应提供包容环境,帮生以最佳状态应对挑战。

推荐文章

如何获取专业前景的信息

2024-12-05高考志愿填报时如何处理家庭期望

2024-10-19招生简章中隐藏的三大核心信息如何挖掘?

2025-05-19学习乐器后的职业发展方向

2025-01-05高考机器人技术基本概念解析:自动化与自主性考点

2025-06-17高考体检的合理时间安排

2024-11-28平行志愿下如何避免热门专业扎堆导致重复

2025-04-19高考日语题;历年高考真题日语

2024-03-15新高考数学创新题型驱动下的自主学习模式探索

2025-03-15