高考后,面对成绩的波动,家长的心理调适与应对方式直接影响孩子的情绪恢复和未来规划。以下结合专业建议和实际案例,总结家长应对焦虑的关键策略:

一、接纳情绪,避免情绪传递

1. 承认结果的客观性

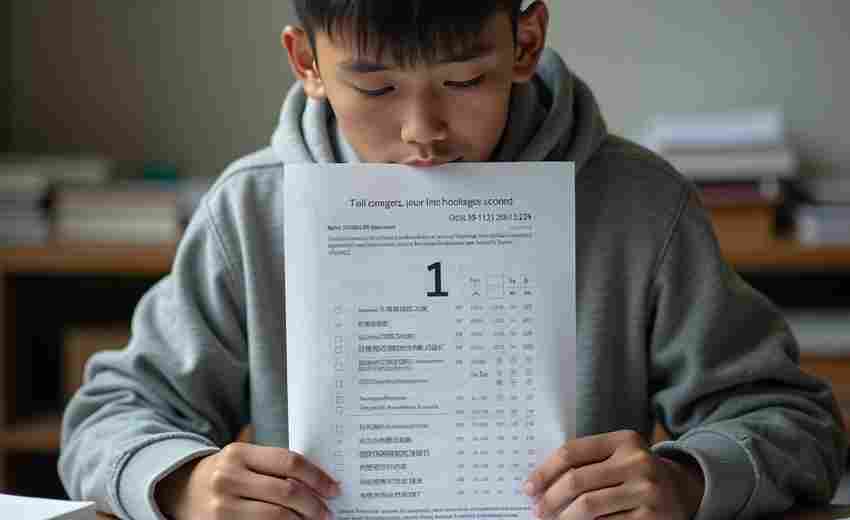

高考成绩是多种因素的综合结果,波动属于正常现象。家长需与孩子共同接纳成绩的“上、中、下”可能性,提前制定不同应对方案,减少对单一结果的执念。

2. 避免过度反应

家长需警惕自身的焦虑投射,如反复追问成绩、过度分析失误原因,或陷入“全盘否定”的思维(如“考不好人生就完了”)。情绪稳定的家长才能成为孩子的“避风港”。

二、稳定自身心态,做孩子的情绪容器

1. 调整认知与期望值

2. 管理情绪的方法

三、有效沟通:倾听与赋能

1. 以倾听代替说教

2. 传递无条件的支持

四、合理规划未来,聚焦解决方案

1. 共同制定可行计划

2. 强调过程而非结果

五、必要时寻求专业帮助

若孩子或家长出现持续情绪低落、睡眠障碍、情感麻木等“适应性障碍”表现,需及时寻求心理咨询或医疗干预。例如:

高考是成长的重要节点,而非终点。家长的核心任务是帮助孩子建立“无论成绩如何,未来仍有希望”的信念。正如莫言所言:“孩子若是平凡之辈,那就承欢膝下;若是出类拔萃,便助其展翅高飞。”以平和的心态陪伴孩子度过波动期,才能共同迎接更广阔的人生可能。

推荐文章

工科与文科,哪个更适合我

2025-01-29从心理学角度分析服从调剂的利弊抉择

2025-04-11高考志愿填报:环境与资源专业核心课程解析及选科建议

2025-06-30高考志愿填报必读:名校冷门专业的机遇与挑战解析

2025-06-29高考报名信息泄露的风险如何防范

2024-11-27基础学科薄弱,哪些专业对单科要求较低高考指南

2025-04-02高考加分政策调整的合法化程序及法律依据

2025-04-14南京大学营养学专业的学科前沿是什么

2025-02-09高考总分与综合素质评价的对比

2025-01-16如何备战山西高考文科军校

2025-01-25