高考志愿填报时,许多考生和家长容易被“热门专业一定好就业”的误区误导。以下是结合多维度信息的分析,帮助理解这一问题的核心:

误区解读:热门专业是否等同于好就业?

1. 热门专业的本质与就业率的“水分”

热门专业通常指报考人数多、社会关注度高的专业(如金融、计算机、人工智能等),其热度往往源于招生计划多、薪资预期高或行业趋势向好。但需注意:

就业率统计包含考研、留学、灵活就业等,实际对口就业率可能低于数据呈现的数值。例如,法学、工商管理等专业曾因招生过剩导致就业竞争激烈。专业就业质量与薪资差异大。例如,计算机类专业虽薪资较高,但要求较强的数理能力和持续学习压力,并非适合所有人。2. 热门专业的供需失衡风险

热门专业招生规模大,易导致未来就业市场供过于求。例如,电子商务、国际经济与贸易等专业曾因过度扩张,出现就业撞车现象。行业周期性变化。例如,近年新能源、人工智能因政策和技术推动成为热门,但需警惕技术迭代或市场饱和带来的波动。3. 个人适配性比“热门”更重要

兴趣与能力匹配:热门专业学习难度可能超出预期。例如,信息与计算科学看似与计算机相关,实则以数学为核心,数理能力不足的学生易产生挫败感。职业规划需长远。部分热门专业(如护理学、教育学)因社会需求稳定,虽非传统热门,但就业率与职业发展空间良好。如何理性选择专业?

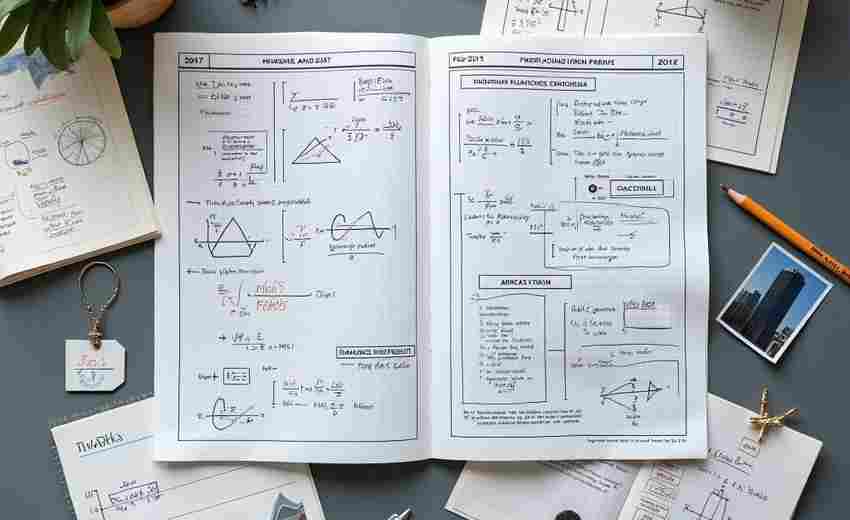

1. 多维度评估专业内涵

课程设置与培养目标:例如,生物医学工程属于工学而非医学,需提前了解专业核心课程。就业方向与行业趋势:参考国家政策(如“双碳计划”“中国制造2025”)支持的新能源、智能制造等领域。2. 结合自身条件与资源

优势学科与特长:擅长逻辑思维的学生可考虑人工智能、数据科学;擅长沟通的学生可选择传媒、教育。家庭资源与地域:例如,地方专项计划中农业、医疗类专业在特定区域需求更高。3. 避免“唯名校论”和“分数最大化”

名校≠所有专业强势:例如,心理学专业北京师范大学优于清华大学。合理设置志愿梯度:冲刺与保底结合,避免因盲目追求热门导致滑档。典型案例与建议

人工智能与大数据:虽为热门,但需关注院校实践资源(如实验室、校企合作)和个人编程能力。师范与护理专业:稳定性高,适合追求职业保障的考生,但需接受相对固定的工作模式。传统工科(如土木、机械):随智能升级转型,需结合“智能制造”等新兴方向选择院校。总结

热门专业未必等于好就业,需综合就业质量、个人适配性、行业趋势等多因素判断。填报时应避免盲目跟风,通过深入调研专业内涵、结合自身兴趣与能力,才能实现长远发展。

推荐文章

高考564分如何报考体育类专业

2024-11-12报考传媒专业需要准备哪些材料

2024-12-31高考传播学复习重点:传播类型与核心概念关联性梳理

2025-03-20高考填报时偏远地区院校的性价比如何评估

2025-04-06高考浙江卷_2022高考浙江卷语文

2023-06-30高考刘(刘人语高考)

2024-02-22法学专业为何成为高考文科生的热门选择未来就业趋势解析

2025-04-16学历能否用于申请海外留学

2025-03-24如何判断专业的学术水平

2024-12-25高考志愿填报:冷门专业为何成为考公隐藏捷径

2025-04-05