在高考志愿填报过程中,家长常因信息不对称或传统认知偏差陷入误区,可能影响孩子的未来发展。以下是需警惕的十大认知误区及应对建议:

1. 盲目追求名校,忽视专业匹配性

误区:认为“名校优先”,忽略普通高校的优势专业。

正解:名校并非所有专业都强,部分普通高校的特色专业在就业和学科实力上可能更具竞争力。例如,理科生应更关注专业实力,文科生则需综合院校人文氛围。

2. 不仔细研读招生章程

误区:忽视招生章程中的关键信息(如录取规则、身体条件限制、校区分布等)。

正解:招生章程是录取的法律依据,需重点关注专业要求、调剂规则、单科成绩限制等细节,避免因信息遗漏导致退档。

3. 误解平行志愿无风险

误区:认为平行志愿“多次投档”或“无顺序”,填报时随意排序。

正解:平行志愿遵循“分数优先、一次投档”原则,若被退档则直接进入征集志愿。需按“冲稳保垫”策略拉开梯度,并确保服从调剂以降低风险。

4. 只填热门专业,忽视冷门潜力

误区:扎堆报考计算机、金融等热门专业,认为冷门专业无前途。

正解:热门专业竞争激烈且可能饱和,需结合孩子兴趣和行业趋势选择。例如,材料工程在不同高校研究方向差异大,需具体分析。

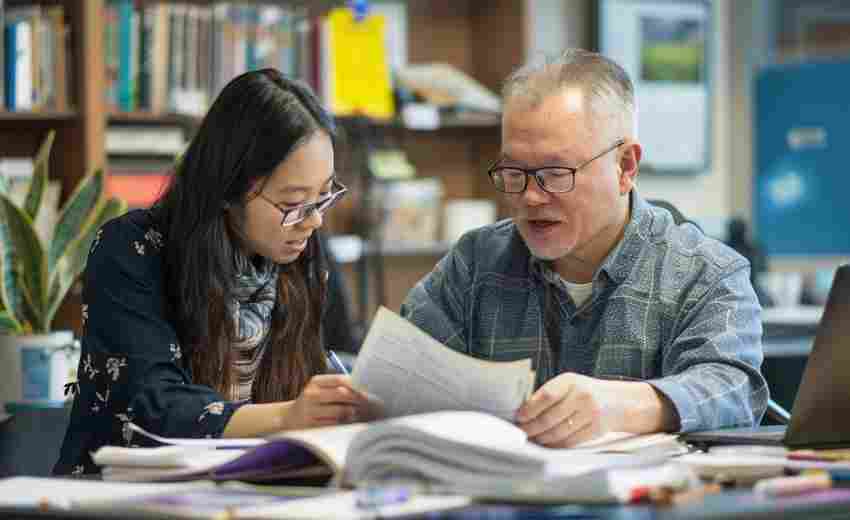

5. 忽略孩子的兴趣和特长

误区:家长主导选择,忽视孩子的性格、兴趣及能力。

正解:专业选择需匹配考生特性,如内向者不适合需频繁人际交往的医学专业,而擅长逻辑的考生更适合工科。

6. 志愿填报梯度设置不当

误区:同一批次院校或专业志愿未拉开分差,导致滑档。

正解:合理设置“冲、稳、保”梯度,尤其在顺序志愿中,第一志愿最关键,后续志愿应选择往年招非一志愿考生的院校。

7. 不服从专业调剂

误区:担心被调剂到不喜欢的专业,坚持不服从调剂。

正解:不服从调剂可能导致退档,尤其分数不占优势时。建议权衡利弊,若院校优先则可服从,后续通过转专业或辅修调整。

8. 照搬往年录取分数,忽视位次分析

误区:仅参考往年分数,忽略分数线波动和“大小年”现象。

正解:应关注分数线与批次线的差值、考生位次及近三年录取趋势,避免因分数虚高或低估而误判。

9. 仅凭专业名称选择,不了解内涵

误区:望文生义选专业,如将“信息与计算科学”误认为计算机类,实为数学分支。

正解:需了解课程设置、就业方向及院校特色。例如,不同高校的材料工程专业可能侧重金属、纺织或航天材料。

10. 家长包办,剥夺孩子决策权

误区:家长全权决定志愿,忽视孩子的意愿。

正解:填报应以孩子为主体,家长提供信息支持和理性建议,避免因专业反感导致学习动力不足。

总结建议

家长需结合政策研究、数据分析和孩子特质,避免主观臆断。建议提前学习志愿填报规则,参考多维度数据(如位次、专业排名),并在决策中平衡院校、专业与兴趣的关系。更多细节可查阅各省教育考试院政策及高校招生章程。

推荐文章

高考区域市场细分策略:城乡教育资源差异分析

2025-04-05选择专业时要考虑哪些未来发展

2025-01-14高考成绩影响专业就业率的因素

2025-02-04高考志愿填报时如何处理选择压力

2024-11-26学习美术专业需要哪些基础

2025-02-06高考志愿填报如何选择含金量高的专业社团

2025-05-11贵州省高考专业的选拔机制是怎样的

2024-10-19哪天高考(高考日期是哪三天)

2023-12-25高考分数在什么区间适合报考文化产业管理专业院校推荐

2025-05-18