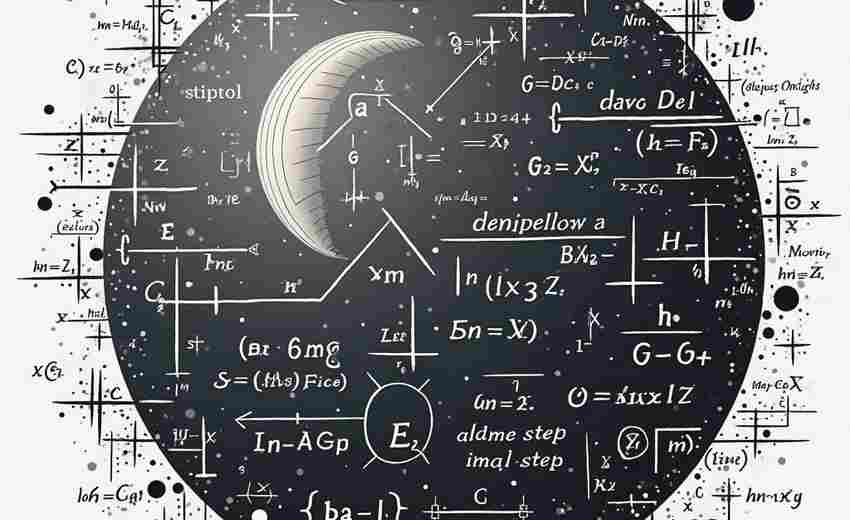

新高考中的赋分制通过将考生原始成绩按排名比例转换为等级分,有效缩小了不同选科组合的竞争差异,具体机制及作用如下:

一、基于排名比例的转换机制,消除学科难度差异

赋分制遵循“原始分→排名比例→等级→赋分”的路径,将考生成绩按实际参考人数排名划分等级,再映射到固定分数区间。例如,某考生政治原始分75分,若排名处于B等级(前35%),则赋分后可能为80分;而另一考生地理原始分75分,若排名同样处于B等级,赋分后也为相近分数,无论两科试题难度差异如何。

这一机制解决了因学科难度不同导致的“高分低排”或“低分高排”问题,使不同科目成绩可比性增强,考生不再因选科难度差异而处于劣势。

二、固定等级比例与赋分区间,确保学科间公平性

所有再选科目(如化学、生物、地理、政治)统一按比例划分5个等级:A(15%)、B(35%)、C(35%)、D(13%)、E(2%),并对应100-86、85-71、70-56、55-41、40-30的分数区间。例如,无论化学考生整体水平如何,前15%的学生均能获得86分以上的高分,避免了某一科目因竞争激烈导致的高分段“内卷”。

三、调整分数差距,优化竞争结构

通过等比例转换公式(( frac{Y_2-Y}{Y-Y_1} = frac{T_2-T}{T-T_1} )),原始分与赋分成绩的差距被压缩或扩展,确保不同科目内的分数分布更合理。例如,某考生生物原始分82分,若所在等级区间为80-85分,可能赋分至88分;而地理原始分88分若处于更高等级区间,可能赋分至90分以上,体现了学科内排名的重要性。

四、动态调整基数,减少人数波动影响

赋分基数为实际参考人数,若某科目选考人数过少(如技术科目),部分省份设置最低保障基数,避免因人数过少导致赋分结果偶然性过大。例如,浙江对选考人数不足的科目按基数人数赋分,保证转换结果的稳定性。

五、文理科赋分标准统一,促进选科平衡

物理/历史作为首选科目采用原始分,而再选科目统一赋分,既保留了文理科的核心区分度,又通过赋分制平衡了文科(如政治、地理)与理科(如化学、生物)的竞争差异。例如,纯文科组合(历史+政治+地理)的考生若排名靠前,仍可通过赋分获得高分,避免因文科原始分普遍偏低而处于劣势。

六、不同省份赋分模式的适应性调整

赋分制通过排名比例转换、固定等级区间、动态调整基数等机制,将不同选科组合的竞争从“学科难度差异”转化为“学科内排名竞争”,既保留了选科的灵活性,又有效缩小了学科间的不公平性。考生在选科时需关注自身排名潜力而非单纯科目难度,同时结合高校专业要求(如理工科多要求物理+化学),才能最大化赋分优势。

推荐文章

家庭经济困难考生如何选择适合的高校与专业

2025-04-06商赛经历与实习准备:高考生提升商科背景的黄金策略

2025-03-13护理学专业在公共卫生领域的发展前景与高考规划建议

2025-03-24高考失利后应采取哪些补救措施

2025-01-10是否有专业调剂指导服务

2024-12-09网络安全专业的主要学习内容是什么

2025-01-04如何利用志愿服从调剂提升录取机会

2025-01-09高考填报山东师范大学需关注哪些高就业率行业

2025-03-28舞蹈专业的考试内容是什么

2025-01-24什么是专业调剂,如何利用

2024-10-28