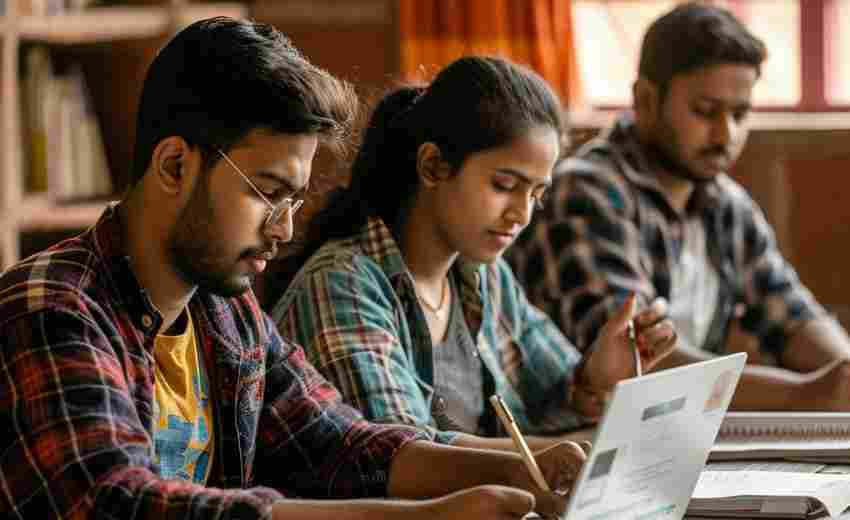

新高考模式下,分数线的动态调整与录取规则的变化对考生心理产生了多维度冲击,同时也催生了新的应对策略需求。以下是综合分析及建议:

一、分数线变化的核心特征与心理冲击

1. 文理分数线差距缩小甚至反转

现象:传统文科分数线普遍高于理科的格局被打破,部分省份理科分数线持续上升(如河北、天津等),文科分数线则波动下降。例如,2025年新高考省份中,理科分数线以每年约10分的速度增长,而文科则呈现相反趋势。心理冲击:文科生可能因竞争压力减轻而短暂放松,但理科生面临高分段竞争加剧的焦虑;考生对分数线趋势的误判可能导致志愿填报失误。2. 赋分制度的不确定性

现象:选考科目(如化学、生物、政治、地理)采用等级赋分,考生实际卷面分与赋分后的成绩差异较大,尤其是竞争激烈科目(如生物)可能因“学霸扎堆”导致普通考生赋分劣势。心理冲击:考生易陷入“分数虚高或虚低”的困惑,对自身真实水平产生怀疑,甚至因赋分规则复杂引发决策焦虑。3. 综合素质评价的权重提升

现象:高校录取中,综合素质评价(如社会实践、科研创新)占比增加,部分考生需在学业外投入更多精力提升软实力。心理冲击:加剧“时间分配焦虑”,部分考生因资源不足(如农村地区)感到不公平,或对评价标准模糊产生无力感。二、考生心理问题的具体表现

1. “选择瘫痪”与决策压力

新高考提供12种以上选科组合,考生需在高一阶段确定科目,但因缺乏职业规划和学科认知,易受短期成绩或他人影响做出非理性选择,后期调整困难。2. 考试疲劳与持续高压

多次考试机会(如浙江考生需参加22门次考试)导致长期备考压力,部分考生因“追求更高分”陷入重复考试的恶性循环。3. 预期与现实的落差感

分数线波动(如北京中分段考生分数上涨30分)打破传统备考节奏,考生易因成绩与预期不符产生自我否定。三、应对策略与心理调适建议

1. 科学规划选科与备考

提前了解政策:关注本省新高考模式(如“3+1+2”)、赋分规则及高校专业选科要求,避免因信息滞后导致决策失误。动态调整目标:结合兴趣、学科优势及职业规划选择科目,避免盲目追求“高分组合”。2. 强化心理韧性建设

认知重构:接受分数线波动是改革常态,关注自身排名而非绝对分数,减少横向比较。压力释放:通过运动、正念冥想等方式缓解焦虑,必要时寻求心理咨询支持。3. 优化学习与时间管理

分层突破:针对薄弱科目采用专题突破策略,强化基础题得分能力;优势科目通过拓展题型巩固竞争力。模拟实战:通过多次模拟考试适应新高考节奏,熟悉赋分后的成绩分布规律。4. 家校协同与资源整合

家长角色:避免过度施压,协生收集政策信息,参与生涯规划课程,减少志愿填报盲目性。学校支持:推动生涯教育普及,提供选科指导与心理辅导,帮助弱势群体(如低家庭SES学生)弥补信息差。新高考改革通过多元化评价试图实现教育公平,但短期内可能加剧考生心理负担。应对的关键在于提前规划、动态适应与心理韧性培养。考生需以积极心态拥抱变化,将挑战转化为个人成长的契机,而教育部门与学校则需进一步完善配套支持体系,缓解改革过渡期的阵痛。

推荐文章

食品资源高值化利用与高中化学实验技能的联系

2025-05-10大学专业的分流机制是怎样的

2024-12-02高考补录与提前批填报时间冲突怎么办

2025-05-08生源地政策倾斜如何影响高考录取分数线

2025-03-23网络与新媒体专业的特点

2024-11-27跨学科学习如何帮助高考生应对复杂社会问题

2025-04-16高考生选择材料科学与工程专业需要学习哪些核心课程

2025-05-11单招报名后可以更改专业吗

2025-02-26成考报名的学籍管理是怎样的

2024-11-23专科生如何积累职场人脉

2025-02-15