1978年高考作为恢复高考制度的第二年,考生在特殊历史背景下备考面临多重挑战,这些挑战既源于社会环境的限制,也受制于教育资源与政策的特殊性:

1. 复习资料极度匮乏

考生普遍缺乏系统教材和针对性复习资料。例如,1978年高考前,许多考生仍使用“文革”时期的《工基》《农基》等非标准教材,与高考内容脱节。为应对这一问题,部分考生只能依靠手抄本或旧版教材(如《数理化自学丛书》)复习,甚至有人通过废品站淘书或抄写他人资料备考。外语学习条件尤其艰苦,部分考生仅能通过背诵《毛泽东语录》英文版自学,导致外语成绩普遍较低(如王汗吾英语仅考45分,但已满足外语系录取要求)。2. 基础薄弱与备考时间紧迫

由于“文革”期间教育中断,许多考生未接受过系统高中教育,数学、物理等理科基础薄弱。例如,1978年数学试卷仅9道大题,但考生平均分极低,文科生王汗吾数学仅得17.5分。备考时间仓促。考生需在恢复高考消息公布后(1977年10月)至考试前(1978年7月)的短时间内完成复习,部分考生甚至边务工边备考,时间分配困难。3. 经济与家庭负担

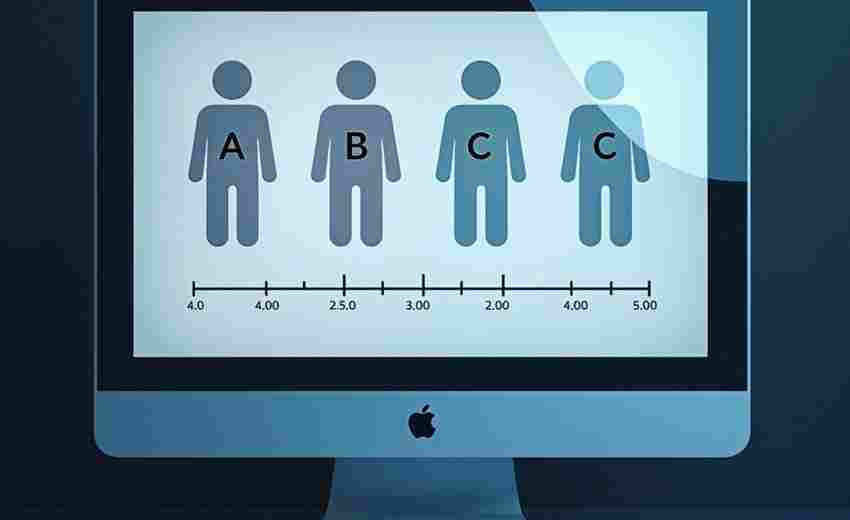

许多考生需兼顾劳动与备考。例如,农村考生需参与繁重农活,工厂工人考生如王汗吾需在工余时间复习。家庭经济条件差者还需承担家务或照顾兄弟姐妹,进一步压缩复习时间。经济困难导致学习资源获取受限,部分考生因无法负担教材费用而放弃购买,转而依赖公共图书馆资源,甚至出现排队数日抢书的现象。4. 考试竞争激烈与录取率低

1978年高考报考人数达610万,录取率仅7%,且本科录取率更低(如武汉师范学院文科分数线300分,总分500分),考生需在“一道题错不起”的高分值题型中脱颖而出。文理科共用同一试卷,仅题号不同,导致考生需针对性调整答题策略,增加了备考复杂性。5. 社会观念与政策遗留影响

尽管政策已破除“唯成分论”,但部分考生仍受家庭出身影响,心理压力较大。例如,有考生因父母政治问题需额外证明自身表现。高考恢复初期,社会对“知识改变命运”的认知尚未完全普及,部分考生需克服“读书无用论”的残留思想。6. 考试形式与内容的特殊性

型与分值设计不同于现代。例如,语文作文占70分,要求将政治性文章缩写成短文(如《速度问题是一个政治问题》),强调时事与政治素养。外语成绩不计入总分,仅作为参考,但报考外语专业需加试口试,考生需权衡精力分配。1978年高考考生在资源短缺、时间紧迫、基础薄弱的多重压力下,凭借个人努力与社会变革的机遇,完成了从“知识断层”到“命运转折”的跨越。这场考试不仅是个人能力的检验,更是中国教育重建与社会转型的缩影。

推荐文章

护理学专业的培养目标是什么

2024-11-13大理高考(高考选大理好吗)

2023-08-29如何理解后现代主义文学

2024-10-25高考成绩查询出错怎么办

2025-01-08海口教育类专业的就业方向

2024-12-28物理实验中的常见错误及避免方法

2025-01-14高考对家庭经济状况的影响

2024-12-21广告行业未来五年发展趋势对高考志愿选择有何启示

2025-04-15高考录取通知书发放时间线解析——不同批次何时寄出

2025-04-22怎样通过分数线分差分析提高志愿命中率

2025-04-17