高考志愿填报是职业发展的重要起点,其选择直接或间接影响未来十年的职业路径、行业方向、竞争力构建及个人成长空间。以下是高考志愿填报对职业发展轨迹的五大核心影响,结合行业趋势与职业规划逻辑分析:

一、专业选择:职业方向的锚定效应

1. 行业准入与职业起点

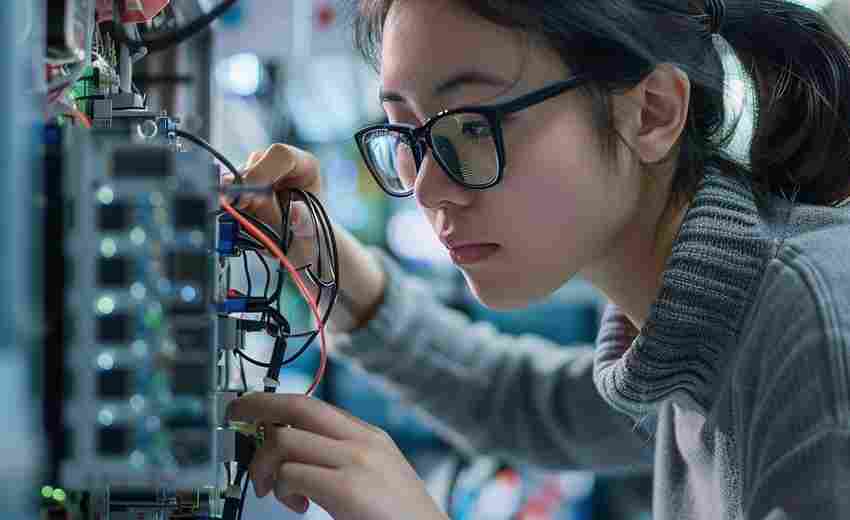

专业是进入特定行业的“通行证”,如选择计算机科学与技术专业的学生更易进入IT、人工智能领域,而医学专业则锚定医疗行业。根据艾媒咨询报告,工科专业(如人工智能、机器人工程)因技术迭代快、市场需求大,近十年就业竞争力持续领先。

2. 技能与知识结构的塑造

大学课程体系直接影响核心技能储备。例如,金融学专业注重经济分析与风险管理能力,而软件工程专业强化编程与系统设计能力。不同的知识结构决定了职业初期的岗位适配度及后续转型难度。

二、院校与城市资源:职业网络与发展加速度

1. 院校平台与校友资源

顶尖高校(如C9联盟)不仅提供优质师资和科研资源,还通过校友网络为学生铺就职业“快车道”。例如,央企、头部科技企业更倾向从特定院校招聘(如国家电网偏好华北电力大学)。

三、行业趋势与市场需求:十年红利的预判

1. 新兴行业与高薪赛道

选择符合国家战略的新兴专业(如新能源、网络信息安全、生物医学工程)可抢占职业红利。例如,AI大模型领域2023年应届生职位同比增长172.5%,平均年薪达27.99万元。

2. 职业稳定性与风险规避

公务员、事业单位对特定专业(如法学、汉语言文学)需求稳定,而金融、互联网行业波动性较大。张雪峰建议普通家庭优先选择就业面广、技能门槛高的专业(如计算机、电子信息类)。

四、长期职业规划的连续性

1. 深造与职业竞争力

部分专业(如临床医学、科研类)需通过考研、留学提升学历壁垒。数据显示,“双一流”高校本科生深造率超50%,直接就业的竞争力低于硕士学历者。

2. 兴趣与职业满意度的平衡

志愿填报忽视兴趣可能导致职业倦怠。例如,被迫选择金融专业的学生若缺乏数据敏感度,可能因业绩压力频繁转行。职业规划专家建议通过霍兰德测试等工具,评估兴趣与专业的匹配度。

五、灵活性与复合型能力的构建

1. 跨领域技能的延伸

即使专业选择受限,可通过辅修课程、实习(如文科生学习数据分析)拓展能力边界。例如,管理学专业学生若掌握Python技能,可转向商业分析领域。

总结与建议:

1. 科学填报策略:结合“冲稳保”原则,优先选择院校优势专业与城市资源,避免盲目追求热门。

2. 动态职业规划:定期评估行业趋势(如关注《2024大学专业白皮书》),适时调整职业路径。

3. 咨询专业资源:借助职业测评工具、高考志愿规划师(缺口30万人)减少信息差,提升决策精准度。

高考志愿填报的本质是“以十年后的职业目标倒推当下的选择”。只有将个人兴趣、行业趋势与职业规划深度融合,才能在未来的职业赛道中占据先机。

推荐文章

如何利用高考排名选择合适的复读学校

2025-01-24专业排名的重要性

2025-01-08985大学国际课程班学费标准及奖学金政策解读

2025-05-01高分数线专业的课程设置有哪些特点

2024-10-23高考外语口试准考证语言要求解读

2025-04-22艺术设计专业的创作流程是什么

2025-01-31高考化学中新型催化剂开发相关考点解析

2025-05-16如何评估一个国际贸易专业的价值

2025-01-31如何通过高考专业选择规避未来考研竞争激烈方向

2025-04-01定向调配与普通调剂在高考录取中的差异比较

2025-04-03