在高考志愿填报过程中,同龄人的选择往往会对考生产生较大影响,尤其是朋友或同学的选择可能引发从众心理(即“羊群效应”)。以下是从心理学和实际策略角度提出的建议,帮助你保持独立判断,避免被外界干扰:

一、认识“羊群效应”的底层逻辑

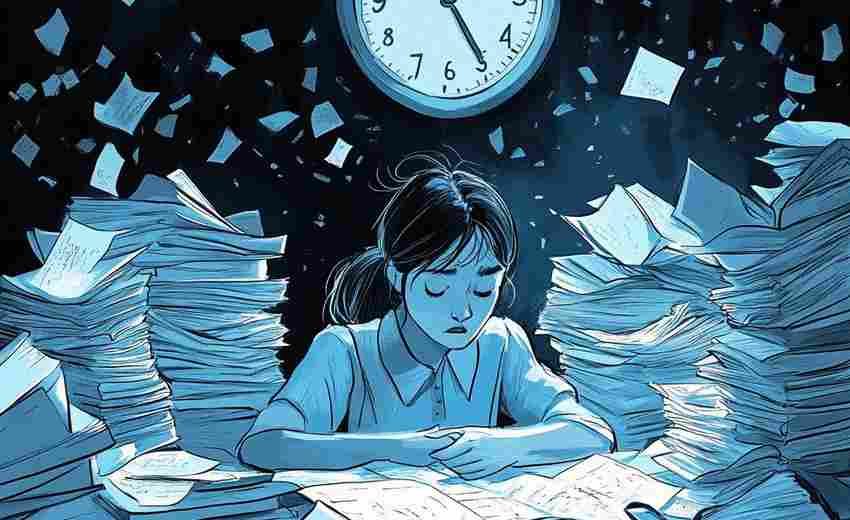

1. 从众心理的成因

心理学研究表明,当身边有3-5人选择同一方向时,人容易产生“群体归属感”,进而简化决策流程,认为“多数人的选择更安全”。这种心理可能导致你忽略自身兴趣或实际需求。

2. 有限理性的陷阱

在信息不足时,人们倾向于依赖他人经验,但朋友的选择未必适合你的职业规划或能力特点。例如,朋友可能因地域偏好或家庭资源选择某专业,而这对你未必适用。

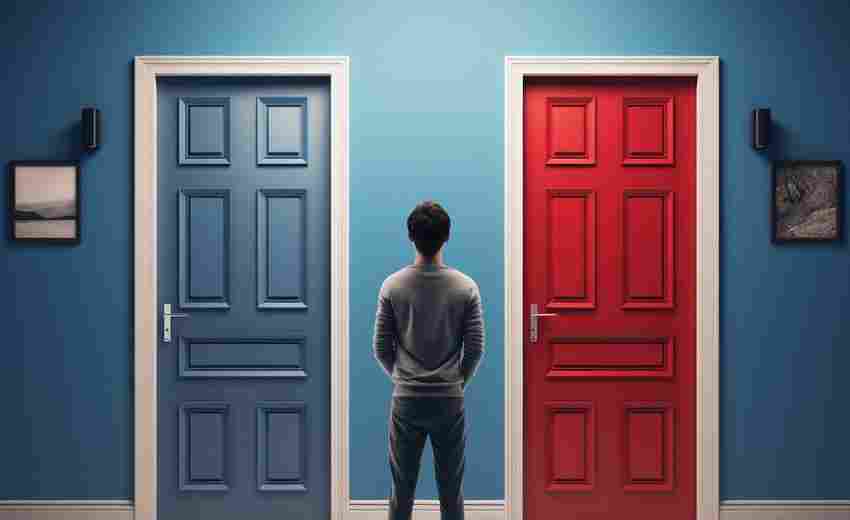

二、建立个人化的志愿填报标准

1. 明确自身核心需求

兴趣与能力:通过MBTI测试、职业倾向测评等工具,结合高中学科优势(如物理强可优先工科),明确适合的专业方向。职业规划:若未来计划考研或考公,优先选择适配专业(如法学、汉语言文学);若倾向就业,需关注行业前景(如计算机、人工智能)。2. 制定“城市-学校-专业”优先级

若追求资源与机会,可优先一线城市(实习、人脉优势);若分数有限,选择专业实力强的院校更实际。示例:若想学心理学,北京师范大学、华南师范大学等专业强校优于普通综合类大学。三、科学筛选信息,减少外界干扰

1. 主动收集权威数据

通过官方渠道(如省教育考试院)查询历年录取分数线、专业课程设置,避免仅凭朋友描述做决定。例如,应用心理学与心理学专业课程差异较大,需具体分析。参考《普通心理学》等教材内容,了解专业实际学习内容,而非仅凭影视剧或名称想象。2. 避免“盲目冲刺”或“过度保守”

采用“冲稳保”策略:20%志愿冲刺高分院校,50%选择匹配院校,30%保底,降低滑档风险。示例:若朋友全填热门专业,可适当增加冷门但就业稳定的选择(如交通工程、生物医学工程)。四、强化独立决策的心理策略

1. 自我提问法

在填报前问自己:“如果朋友不选这个专业/学校,我还会坚持吗?”模拟独立决策场景:假设没有外界影响,你的第一选择是什么?2. 与家长/老师理性沟通

将朋友的建议作为参考信息,但最终结合家庭资源(如是否有行业人脉)、个人兴趣综合判断。若与家长意见冲突,可列出专业优缺点对比表,用数据说服。五、案例与避坑指南

案例1:某考生因朋友选择金融专业而跟风填报,入学后发现课程涉及大量数学建模,自身数学薄弱导致挂科。启示:需结合学科能力,避免盲目追随“热门”。

案例2:考生因好友均填报本地院校,放弃心仪的外省985大学,后发现本地就业资源有限。启示:地域选择需权衡长远发展,而非短期社交便利。

总结

高考志愿的本质是“匹配”——将分数、兴趣、职业规划与院校资源精准结合。朋友的选择仅是众多参考因素之一,核心仍需回归自身需求。通过系统分析、科学策略和理性沟通,可有效抵御外界干扰,做出最优决策。

推荐文章

美术高考创作评分标准与高分秘籍

2025-03-22生物医学工程的研究内容

2024-12-20法学专业的职业规划与发展

2024-12-16高考分数与心仪专业分数线不符时的应对方法

2025-06-15高考志愿填报中的服从调剂利弊分析与决策指南

2025-05-10如何查找专业的社会需求和岗位信息

2024-12-20中考志愿填报成功的关键因素是什么

2025-02-28如何有效备考安徽文综

2024-12-19如何通过学信网查询高考准考证电子版

2025-03-20高考低分群体如何平衡兴趣与就业规划实现逆袭

2025-04-25