高考生准备影像艺术专业的技能考试,需从技术、理论、创作实践及应试策略等多方面系统规划。以下为具体建议,结合多个权威来源整理:

一、夯实专业基础技能

1. 摄影技术训练

掌握基础参数:熟练运用光圈、快门、ISO等参数,理解不同光线条件下的拍摄技巧(如自然光、人工光源的运用)[[24][25][26]]。构图与色彩:通过临摹优秀作品学习构图法则(如三分法、对称构图),尝试同一场景的多角度拍摄,强化视觉表现力[[24][26]]。后期处理能力:学习使用Photoshop、Lightroom等软件进行调色、裁剪和创意合成,提升作品完成度[[24][25]]。2. 影像设备操作

多设备实践:尝试使用单反、微单、胶片相机等不同设备,熟悉其性能差异。例如,胶片摄影需掌握暗房冲洗技术,数码摄影注重RAW格式处理[[24][26]]。特殊技法探索:如长时间曝光、光绘摄影、黑白摄影等,增强作品的艺术性和独特性[[24][26]]。二、理论知识与艺术素养提升

1. 摄影史与流派

系统学习摄影史:重点了解纪实摄影、超现实主义、观念摄影等流派的特点及代表艺术家(如布列松、曼·雷等)[[24][26]]。文化背景分析:结合社会背景解读经典作品,例如分析战地摄影中的问题或当代数字艺术的媒介特性。2. 艺术理论扩展

跨学科阅读:涉猎电影、美术、文学等领域的理论书籍,如《论摄影》(苏珊·桑塔格)、《电影语言的语法》(丹尼艾尔·阿里洪)等,提升综合审美能力[[26][45]]。关注社会热点:将时事与创作结合,如通过影像表达环保、城市化等议题,展现对社会问题的思考。三、作品集准备与创作实践

1. 作品集主题规划

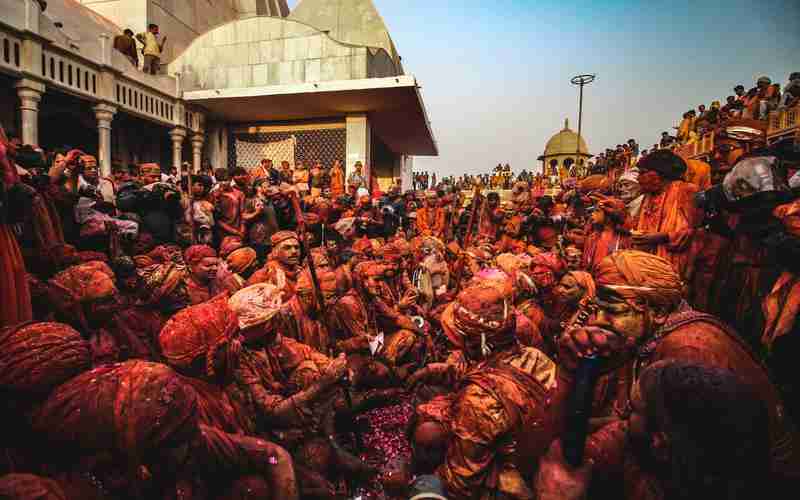

多样化题材:涵盖人像、风景、静物、抽象等类型,展示技术全面性。例如,拍摄“城市边缘”系列,探索社会边缘群体的生存状态[[24][26]]。系列化创作:围绕同一主题展开多维度表达,如通过“记忆碎片”系列结合老照片与现景,探讨时间与空间的关系[[26][45]]。2. 作品筛选与呈现

强调个人风格:选择最能体现个人视角和技法的作品,避免堆砌技术性强的“炫技”作品[[26][45]]。专业装帧设计:采用高质量的打印和装裱方式,注意排版逻辑(如从技术到观念的递进),附简短创作说明[[25][45]]。四、应试策略与心理调整

1. 模拟考试与真题分析

笔试准备:针对摄影史、影像分析等笔试内容,通过历年真题熟悉题型(如名词解释、作品评析),强化答题逻辑[[25][26]]。面试演练:模拟考官提问场景,练习如何清晰阐述创作思路,例如解释某幅作品的灵感来源与技术难点[[26][45]]。2. 时间管理与健康调整

制定备考计划:将每日学习时间划分为技术训练(40%)、理论学习(30%)、作品整理(30%)[[1][55]]。身心状态调整:考前一周调整作息,避免熬夜;通过冥想、运动缓解焦虑,保持专注力[[1][55]]。五、院校要求与资源整合

1. 针对性研究目标院校

查阅招生简章:明确考试形式(如中央美院需提交创作方案,北电可能侧重影视视觉表达)[[45][60]]。利用院校资源:参加目标院校的开放日或线上讲座,了解导师研究方向,调整作品集风格[[45][60]]。2. 外部资源辅助

专业培训课程:选择有经验的机构或导师进行一对一辅导,针对性提升薄弱环节[[45][55]]。展览与比赛参与:通过参展或参赛积累经验,例如平遥摄影节、全国青少年摄影大赛等,获取专业反馈。通过以上多维度准备,考生可全面提升影像艺术专业技能与应试能力。建议结合个人兴趣与目标院校特点灵活调整策略,并在实践中不断优化作品集与创作思路。

推荐文章

如何处理江苏高考注册入学的异议

2024-12-07如何掌握日语的语调与重音

2025-03-03考生在服从调剂时如何平衡录取机会与专业兴趣

2025-03-29基础教育质量对高考分数线的实际影响分析

2025-06-132024年高考一本二本批次分数线预测对比

2025-03-30动物医学专业的研究领域有哪些

2025-02-16农村可持续发展策略有哪些

2024-11-27议论文中如何进行辩证思考

2024-12-04法学专业就业地域差异分析:高考志愿填报需关注的区域发展机遇

2025-04-28天津电气工程专业的毕业生就业率与薪资水平如何

2025-03-29