一、转专业成功率现状

1. 整体成功率较低

根据162所高校的统计数据显示,转专业成功率平均仅为4.4%,即一个40人的班级中仅有不足2人成功转专业。约72%的高校成功率低于5%,仅有少数高校(如江西师范大学、北京科技大学等)成功率超过10%。

双一流高校略高:如北京科技大学、华东师范大学等双一流高校,转专业成功率可达10%左右。热门专业竞争激烈:计算机、金融、临床医学等热门专业因申请人数多,成功率更低,例如某双非一本院校计算机专业41人竞争5个名额。2. 时间窗口有限

大部分高校仅允许大一结束后申请转专业,部分提供大二机会,但成功率更低。个别学校(如上海交通大学)允许大一至大三学生多次申请。

二、关键影响因素

1. 个人因素

学业成绩:多数高校要求原专业成绩排名前20%-30%,部分热门专业需前10%才能免笔试。挂科或绩点不达标者直接失去资格。兴趣与职业规划:兴趣不符或职业前景不佳是主要转专业动机。研究表明,约48%的转专业申请与兴趣相关。信息搜集能力:提前了解目标专业课程、就业方向,甚至旁听课程,可提升转入成功率。2. 外部因素

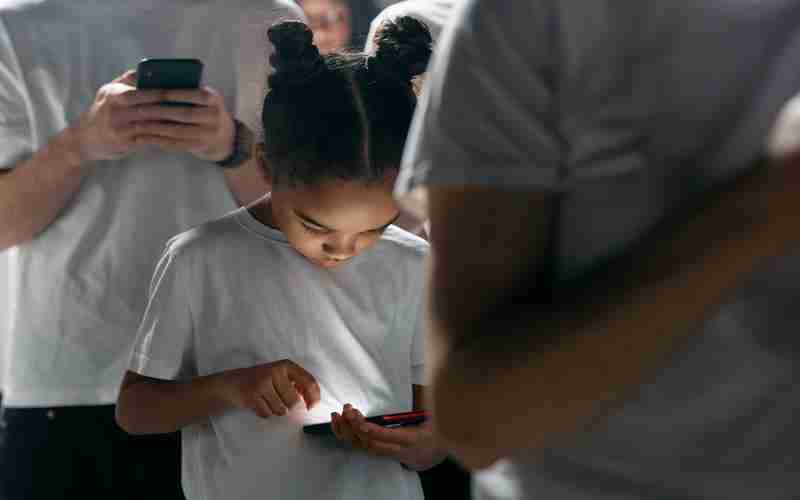

学校政策:部分高校(如中国农业大学、武汉大学)放宽限制,允许“零门槛转出”,但转入仍需考核。医学院、外语保送生等特殊招生类型可能受限。专业热度与资源分配:热门专业因师资、设备资源紧张,转入名额有限,而冷门专业常面临生源不足。家庭与从众心理:约32%的学生受家长影响选择专业,部分学生因“热门专业”标签盲目转专业,后期可能因不适应后悔。三、提升转专业成功率的策略

1. 提前规划与准备

研究政策:入学后立即查询学校官网或咨询学长,明确转专业条件、时间及考核形式(如绩点、笔试、面试占比)。保持高绩点:即使对原专业不感兴趣,也需确保成绩达标,尤其重视高数、英语等基础课程。2. 针对性提升竞争力

笔试准备:自学目标专业核心课程(如编程、经济基础),参考教材或网课资源。面试技巧:提前模拟常见问题(如转专业动机、对新专业的了解),结合个人经历(如辅修、竞赛)展示匹配度。积累相关经历:参加目标专业的科研项目、社团或竞赛,提升综合能力。3. 灵活应对后续挑战

补修课程:转入后需补修大一课程,可能面临学业压力,建议申请降级或利用暑期补课。调整心态:融入新班级需时间,主动参与集体活动,建立新社交圈。四、对高考生的建议

1. 志愿填报时预留“退路”:优先选择转专业政策宽松的院校(如大类招生高校),或相近分数段的理想专业。

2. 理性看待专业冷热:结合兴趣与长期发展,避免盲目追逐热门专业,部分“冷门”专业通过辅修或考研仍可拓宽路径。

3. 提前体验专业内容:通过线上课程、职业访谈等方式了解目标专业,减少入学后“试错”成本。

转专业是弥补高考志愿填报遗憾的重要途径,但成功率受多重因素制约。高考生需理性评估自身兴趣与能力,入学后积极规划、充分准备,同时关注政策动态,才能最大化实现专业调整目标。对于转专业失败的学生,辅修、跨专业考研或职业资格证书考试仍是可行替代方案。

推荐文章

补录后专业选择对未来的影响

2024-11-29往届高考成绩有效期及各省查询时限说明

2025-05-19建筑预算编制实践如何培养高考数学应用能力

2025-04-27高考总分与学科特长的关系

2024-11-08安徽高考录取、安徽高考历年录取分数

2023-12-04如何避免高考志愿填报中忽视职业规划长期性的误区

2025-03-23高考报名时有哪些常见误区

2025-01-29哪些学院的冷门专业录取分数线低于西藏大学平均分

2025-05-19影响英语作文得分的因素有哪些

2024-12-19专业就业前景与高考志愿选择的关联性探讨

2025-05-02