高考选专业时盲目追求“热门”存在诸多隐藏劣势,需结合个人兴趣、能力及行业趋势综合判断。以下是需警惕的几大问题及建议:

一、热门专业的潜在劣势

1. 竞争激烈,人才饱和

热门专业往往报考人数多,导致录取分数线虚高,且未来就业市场竞争激烈。例如计算机、金融等专业近年因人才过剩,部分毕业生面临薪资下滑或转行压力。

2. 行业周期波动,未来可能“降温”

部分热门专业受政策、技术或经济周期影响较大。例如土木工程、外语等曾被视为“香饽饽”,近年却因行业调整出现降分录取现象,而新兴工科专业(如人工智能)可能因技术迭代面临需求变化。

3. 忽视个人适配性

热门专业未必适合所有人。例如人工智能需要较强的数理基础和兴趣支撑,若学生数学薄弱或缺乏兴趣,学习过程可能痛苦且难以坚持。

二、盲目选热门的常见误区

1. 仅看名称,忽略课程内容

如“信息与计算科学”实为数学类专业,课程难度高;“生物工程”涉及大量化学实验,与想象中差异较大。

2. 误判就业前景与薪资

部分热门专业表面就业率高,但实际岗位可能集中在基层或高强度领域。例如金融行业高薪岗位多要求名校背景或复合技能,普通院校毕业生可能面临瓶颈。

3. 忽视深造需求

部分专业(如医学、生物科学)需长期深造才能提升竞争力,若学生计划本科就业,可能陷入“高不成低不就”的困境。

三、科学选专业的策略

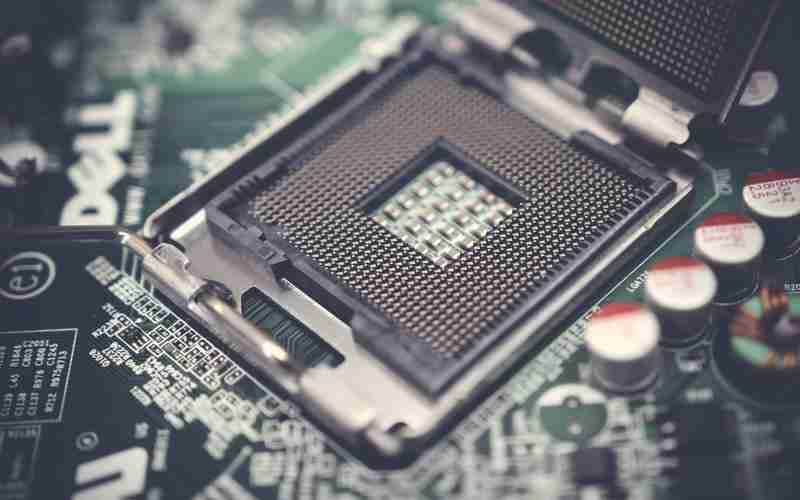

1. 关注行业趋势与政策导向

选择与国家战略(如芯片、新能源、医疗)相关的专业,例如智能采矿、智能制造等升级改造后的传统工科,或结合新质生产力的新兴交叉学科。

2. 评估个人兴趣与能力

3. 参考专业内涵与就业质量

4. 灵活规划,预留调整空间

四、专家建议与资源利用

选专业需平衡“热门”与“适配”,警惕盲目跟风。建议结合个人特长、行业趋势及院校资源,优先选择兴趣与能力匹配的领域,并通过科学规划降低风险。记住,适合的才是最好的!

推荐文章

家庭资源有限的高考生该优先学校还是对口专业

2025-06-15高考调剂中如何判断冷热专业的录取趋势

2025-06-09甘肃高校工科专业在高考志愿填报中有哪些特色方向值得关注

2025-04-09高考志愿填报:冷门专业与热门专业如何权衡取舍

2025-04-12艺术设计专业的创作思维如何培养

2024-11-13科举制度演变对古代中国社会的影响在高考中如何考查

2025-05-09分数线公布后考生心理落差过大的疏导技巧

2025-05-26高校学科评估排名与专业未来发展前景之间存在怎样的联系

2025-03-28理工科专业的学科交叉趋势是什么

2025-02-17家长如何有效帮助高考生缓解补考压力

2025-04-23