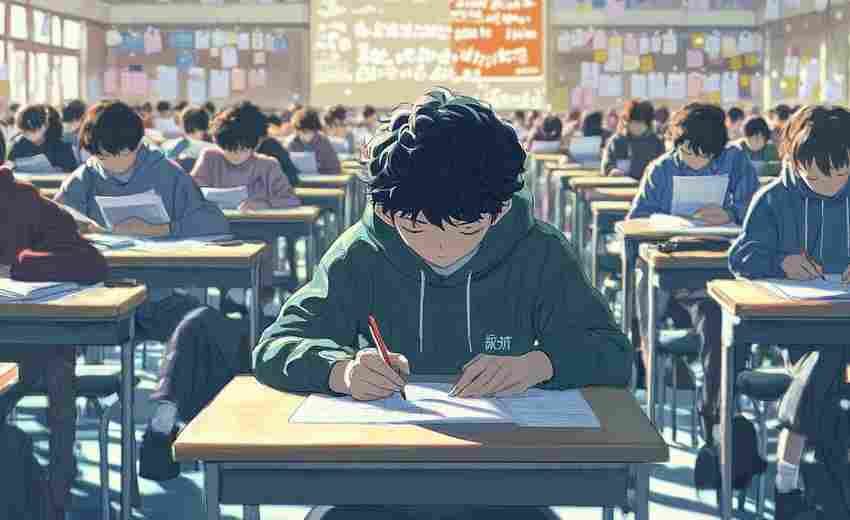

高考选科与专业适配性的学习能力评估需综合考虑学科基础、兴趣匹配、专业要求及未来职业规划。以下为系统化评估框架,结合多维度数据和策略:

一、自我认知:学科能力与兴趣匹配

1. 学科优势分析

成绩评估:通过高一阶段的多次考试(如月考、期中/期末考)排除偶然性,重点关注单科排名而非绝对分数。例如,物理70分但位列年级前10%可能更具潜力。学科关联度:理科组合(如物理+化学)强调逻辑思维和实验能力,而文科组合(如历史+政治)需较强的记忆与表达力。需评估自身是否具备学科所需的思维模式。兴趣雷达:通过霍兰德职业测试等工具识别潜在兴趣领域,避免“伪兴趣”(如喜欢悬疑小说≠擅长政治)。2. 性格与学习风格

内向型学生可能更适合需要深度思考的理科或文科研究;外向型学生可选择需要协作的交叉学科组合(如物理+地理+政治)。二、专业适配性:学科组合与职业路径的匹配

1. 专业覆盖与学科要求

高覆盖率组合:物理+化学+X(如生物、地理、政治)覆盖95%以上理工医专业,但需应对高竞争(如物化生组合中理科学霸聚集)。文科适配组合:历史+政治+地理适合法学、教育学等纯文专业,但需注意部分理工科直接关闭选择。特殊专业门槛:例如,类、医学类专业需物理+化学或政治必选;北师大心理学要求物理,打破传统认知。2. 职业倒推选科策略

若目标明确(如医学),需优先满足学科硬性要求(物理+化学+生物);若未定方向,选择高覆盖组合(如物化地)保留更多可能性。三、学习能力与策略评估

1. 学科难度与学习效率

物理、化学等理科科目对逻辑思维要求高,需长期积累;政治、历史需快速记忆与归纳能力。若某科长期投入产出比低(如化学成绩难以提升),可调整组合。赋分制影响:选择竞争较小的科目(如地理)可能更易赋高分,但需平衡专业适配性(如生物赋分基数小,文科生慎选)。2. 学科关联与协同学习

物理+化学+地理组合中,地理的“理科属性”与物化形成互补;而历史+生物+政治则需跨文理思维切换,对综合能力要求更高。四、动态调整与资源匹配

1. 学校资源与师资力量

部分小众组合(如物政地)可能因学校师资不足导致教学质量参差,需提前确认学校是否开设相关班级。2. 政策与数据跟踪

关注教育部《普通高校本科招生专业选考科目要求指引》,动态调整选科策略。例如,2024年新规要求理工农医类专业物理+化学必选。五、实践工具与测评推荐

1. 测评工具

职业兴趣测试:霍兰德职业测试、Kuder测评等帮助定位职业方向。学科潜力评估:通过阳光高考网查询目标专业的选科要求,结合学科成绩模拟适配性。2. 数据参考

专业覆盖率表(如物化生96.6%、历政地40%)与就业报告(如理工科就业率高于纯文)辅助决策。评估框架的优先级

1. 兴趣与能力 > 专业适配性 > 学科竞争度 > 政策风险。

2. 避免三大误区:盲目跟风热门组合、忽视学科实际难度、过度追求赋分策略。

通过以上步骤,学生可系统评估自身学习能力与专业适配性,制定科学选科策略,为未来升学与职业发展奠定基础。

推荐文章

填报志愿时如何应对亲友的热门专业压力

2025-03-11电子商务专业的关键课程

2024-11-10安徽理工大学材料学科研成果对高中生学习规划的启示

2025-04-03移动应用开发专业对高中物理学科有何具体要求

2025-03-14深度学习算法在高考数学建模题中的应用分析

2025-05-05雕塑专业的艺术表达方式有哪些

2025-02-27天津大学新能源科学与工程专业的就业方向有哪些

2025-04-16的学历提升途径有哪些

2024-12-25如何进行反方观点的反驳

2025-02-15生物科学专业的科研方向是什么

2025-02-09