信息管理与信息系统专业在高考报考中的创新支持能力,主要体现在其学科交叉性、实践导向的培养模式、与时俱进的课程设计以及多元化的发展路径上。以下从多个角度分析其创新能力的体现:

一、跨学科融合的课程体系,培养复合型创新思维

该专业深度融合计算机科学、管理学、经济学等学科,形成独特的“技术+管理”知识结构。例如:

技术基础:学习编程语言(如Java、Python)、数据库技术、大数据分析等,夯实技术应用能力;管理思维:融入管理学、运筹学、信息系统分析与设计等课程,培养系统化问题解决能力;数据驱动决策:通过数据挖掘、商务智能等课程,提升基于数据的创新决策能力。这种跨学科特性要求学生具备“融会贯通”的能力,激发学生在信息技术与管理实践结合中的创新潜力。

二、实践导向的教学模式,强化创新能力落地

专业的创新支持能力通过实践教学体系体现,包括:

项目实训与实习:如ERP系统开发、大数据分析项目,模拟企业真实场景,提升技术应用与管理协调能力;产学研合作:与IT企业合作开发案例库,引入真实业务场景(如智慧医疗、电子商务),培养学生解决复杂问题的能力;创新创业竞赛:鼓励学生参与“互联网+”等赛事,将课堂知识转化为创新产品或服务。三、灵活的专业方向与模块化课程

不同院校根据自身特色设置差异化培养路径,支持学生个性化创新:

工科类院校(如清华、北航):侧重信息系统开发与大数据技术,培养技术型创新人才;文科类院校(如北京大学):注重信息资源管理与数据分析,培养信息治理与咨询服务能力;行业类院校(如农林类院校):结合农业信息化、智慧物流等垂直领域,推动行业创新应用。微专业模块:部分高校推出“大数据技术”或“IT产品设计”选修模块,学生完成课程后可获得微专业证书,增强就业竞争力。四、前沿技术与新兴领域的融合

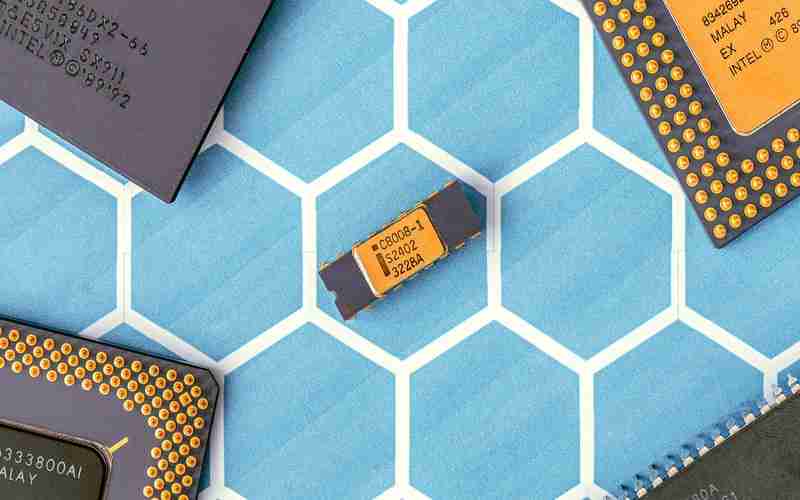

专业紧跟技术发展趋势,课程设置动态更新:

大数据与人工智能:引入数据挖掘、机器学习等课程,适应企业数字化转型需求;云计算与物联网:结合新兴技术(如ERP系统、智能运维),培养学生在智慧城市、智能制造等领域的创新能力;信息安全与隐私保护:部分院校设置保密管理方向,响应国家信息安全战略。五、国际化与产学研协同创新

国际合作项目:如与海外高校的“3+1”联合培养计划,拓宽国际视野;校企联合实验室:与阿里、华为等企业共建实验室,提供真实项目实践机会;双导师制:学术导师与企业导师协同指导,推动学术研究与产业需求结合。六、就业与升学中的创新潜力释放

毕业生在就业市场中展现出独特的复合型优势:

技术岗:如系统架构师、数据分析师,通过技术驱动业务创新;管理岗:如IT项目经理、产品经理,以管理思维优化流程与决策;创业与科研:部分学生依托专业背景,在智慧医疗、金融科技等领域创业或攻读交叉学科研究生。信息管理与信息系统专业的创新支持能力,核心在于其“技术与管理融合”的基因,通过跨学科课程、实践平台、模块化方向和国际合作,培养学生在数字化时代的复合型创新能力。对于高考生而言,选择该专业需结合自身兴趣(技术或管理倾向)和院校特色,明确未来在技术创新、管理优化或行业应用中的发展路径。

推荐文章

高考前如何保持动力与热情

2025-01-04广西高考状元(广西近20年高考状元一览表)

2023-11-07如何构建高考作文的逻辑框架

2025-02-11如何选择适合自己的学科

2024-10-30高考志愿填报中如何权衡专业偏好与调剂选项

2025-04-12高考不同批次调剂的申请时间有何差异

2025-04-13如何快速掌握乐谱阅读技巧

2025-01-22保险学专业的主要课程内容是什么

2024-11-14如何处理家庭对专业选择的意见

2025-01-27小木虫论坛能否查到高考调剂信息

2025-04-15