名校光环效应在职场中确实存在,但其带来的竞争优势并非绝对,且在不同阶段、不同场景下作用差异显著。以下是综合分析:

一、名校光环的职场优势:总分效应的体现

1. 简历筛选阶段的“初筛器”作用

大企业在招聘时面临海量简历,名校背景成为高效的筛选工具。统计数据显示,985/211毕业生平均起薪比普通院校高30%以上,且名校学历可降低简历被淘汰率,尤其在竞争激烈的行业(如金融、咨询、科技)中更为明显。这种现象源于名校在招生时已完成一轮能力筛选,雇主默认其具备更强的学习能力、抗压性等。

2. 资源与机会的倾斜

名校学生通常享有更多实习、科研项目及行业人脉资源。例如,顶尖企业常与名校合作开展校招,提供专属实习机会。名校校友网络在职业推荐、资源对接中具有显著优势。

3. “符号资本”带来的隐性认可

社会心理学中的“晕轮效应”使名校背景被泛化为个人能力的整体评价,例如认为名校毕业生更擅长沟通、逻辑更严谨。这种认知偏差可能导致雇主在面试初期对名校生评价更高。

二、名校光环的局限性:总分≠长期竞争力

1. 职场表现与学历的脱节

长期研究表明,名校背景对职业发展的影响随工作年限增加而减弱。例如,普林斯顿大学研究发现,名校毕业生与能力相当的非名校生在工作10年后的收入差距趋近于零。实际职场中,解决问题的能力、团队协作等软技能比学历更关键。

2. 光环掩盖下的能力陷阱

过度依赖名校光环可能导致个人忽视能力积累。案例显示,部分名校生因缺乏实践经验或抗挫能力,反在职场中表现不佳,甚至面临“德不配位”的危机。企业也逐渐意识到,名校标签无法替代实际产出,部分岗位更倾向选择“性价比更高”的非名校生。

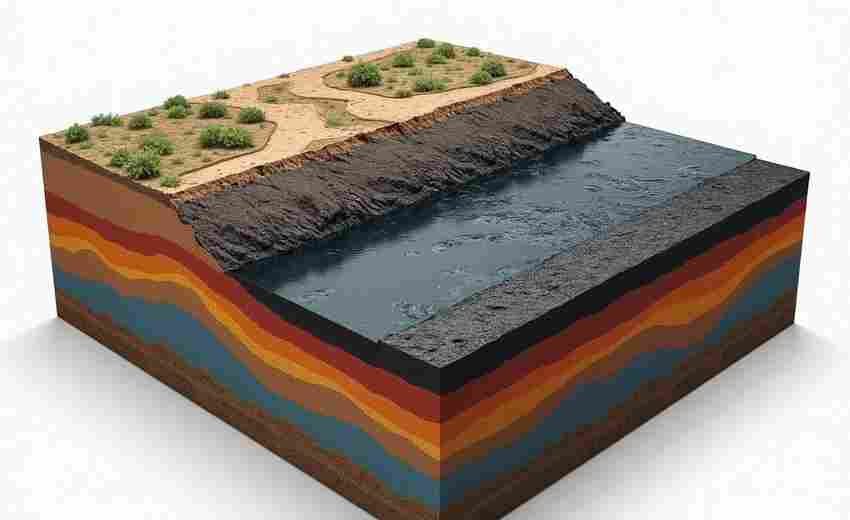

3. 行业与岗位的差异影响

在技术驱动型岗位(如IT、工程)中,技能认证(如PMP、CFA)和项目经验比学历更具说服力;而在资源密集型行业(如投行、咨询),名校光环的“敲门砖”作用仍显著。

三、破解光环效应:企业与个人的应对策略

1. 企业视角:从“标签筛选”到能力评估

2. 个人策略:扬长避短构建竞争力

需警惕“冒名顶替综合征”,通过持续学习(如跨领域技能、行业认证)巩固实力,而非仅依赖学历。

聚焦技能提升(如数据分析、编程)、积累实战经验(如创业、自由职业),并通过优化简历(STAR法则)和建立行业人脉弥补学历短板。例如,香港双非硕士通过精准定位和项目包装斩获多个offer的案例。

3. 长期发展:软技能与适应力

无论背景如何,批判性思维、沟通能力、终身学习态度是职场持续竞争力的核心。例如,通过参与行业论坛、构建个人品牌(如LinkedIn内容输出)可突破学历限制。

四、光环为翼,实力为基

名校光环本质是职场竞争的“加速器”而非“通行证”。它能缩短职业起跑阶段的差距,但最终胜负取决于个人能力的持续进化。对个体而言,理性看待光环效应,既要善用其初始优势,更需通过实践与学习实现“去光环化”成长;对企业而言,构建更科学的评估体系才能挖掘真正匹配的人才。正如布迪厄所言,“符号资本”的价值终将回归能力本质,而职场马拉松的赢家永远是自我迭代的奔跑者。

推荐文章

学习外语专业的优势与挑战是什么

2025-02-21英语中常用的修辞手法有哪些

2024-10-31考生区域分布差异是否影响本地就业市场结构

2025-03-28高考张雪峰、张雪峰高考视频系列

2023-10-01高考调剂需要准备哪些材料

2025-02-07高考冲刺阶段如何结合延边大学录取线调整复习策略

2025-03-26如何利用历年录取数据合理定位志愿院校

2025-04-04河南考生如何结合位次选择适合报考的专业

2025-03-25军校不同专业的分数线有何区别

2024-12-09云计算在教育资源共享中的实践与高考信息化改革趋势

2025-06-11