国际贸易与经济学的未来就业方向对高考生选择专业和职业规划具有重要影响,结合要求中的信息,其影响主要体现在以下几个方面:

一、专业选择与院校定位

1. 分数导向的院校选择

根据高考分数,不同层次的院校对应不同培养方向:

600分及以上:可冲刺顶尖财经类院校(如对外经济贸易大学、上海财经大学等),侧重国际视野、理论研究及高端岗位培养。500-600分:选择应用型院校(如昆明理工大学、深圳北理莫斯科大学),注重实务操作技能(如报关、跨境电商运营等)。低分段考生:需谨慎选择,可结合地域特色(如沿边地区的院校)强化实践能力。2. 课程设置与能力要求

该专业课程涵盖经济学、国际贸易实务、国际金融等,要求考生具备:

外语能力:尤其是英语,部分院校要求口语测试合格。数学与数据分析能力:计量经济学、统计学等课程需数学基础。综合素质:跨文化沟通、法律知识(国际商法)及数字化技能(如跨境电商平台运营)。二、就业方向的影响

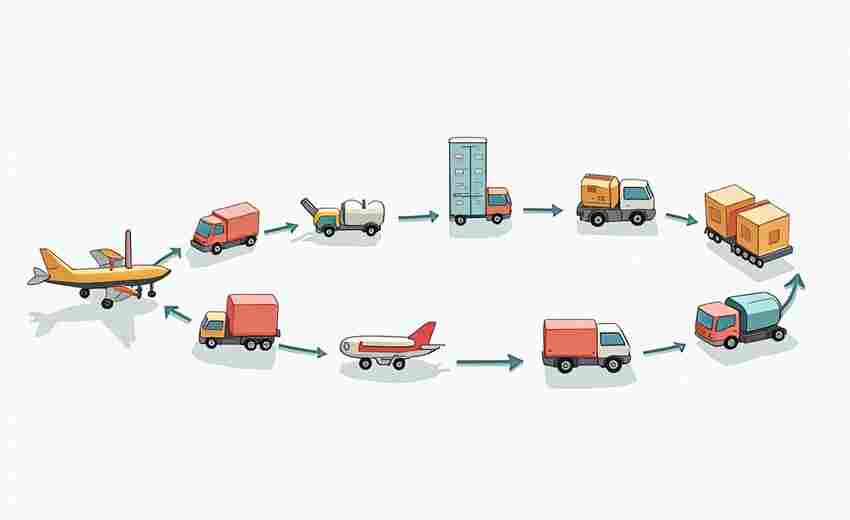

1. 传统领域需求稳定

外贸企业:从事进出口业务、国际物流、报关报检等,适合实务型人才。金融机构:国际结算、外汇交易等岗位需经济学与金融知识结合。公务员与政策研究:海关、商务部等部门岗位竞争激烈,需通过公考或考研提升竞争力。2. 新兴领域机遇显著

跨境电商:随着数字贸易发展,运营、物流、数据分析等岗位需求激增,需掌握平台规则与数字化工具。绿色贸易与可持续发展:环境壁垒、碳关税等议题催生绿色贸易咨询与合规岗位。国际投资与风险管理:跨国公司扩张需熟悉国际投资规则与风险评估的复合型人才。3. 薪资与地域差异

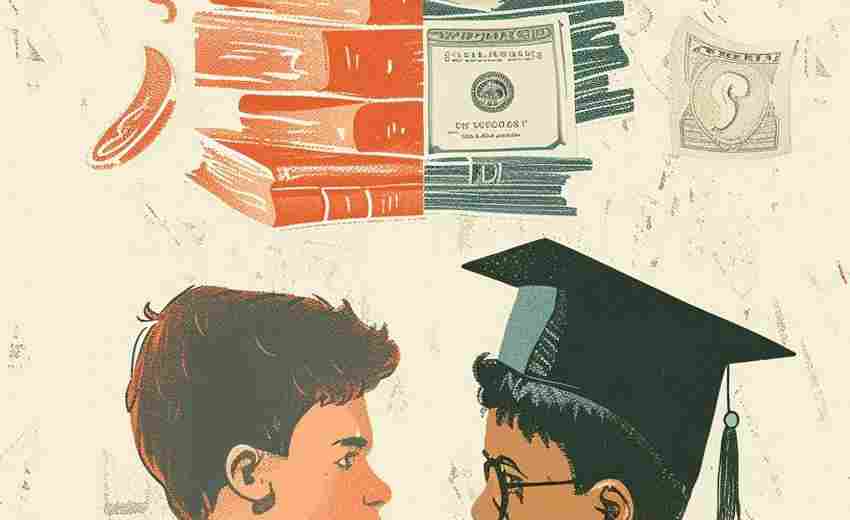

高薪地区:北京、上海、深圳等一线城市薪资普遍较高(月均6000元以上),但竞争激烈。中西部地区:薪资偏低但竞争较小,适合积累经验后转向沿海或跨国企业。三、升学与职业发展的关联

1. 考研方向选择

学术型:国际贸易学、世界经济等方向适合进入高校或研究机构。应用型:国际商务专硕(MIB)或金融专硕(MF)更贴近企业需求,缩短就业适应期。跨领域转型:部分考生转向计算机、数据科学等专业,以应对数字化经济趋势。2. 国际化背景提升

留学或交换项目:增强语言能力与国际视野,助力进入跨国公司或国际组织。证书加持:考取国际贸易单证员、CFA(金融分析师)等证书提升竞争力。四、对高考生的建议

1. 兴趣与能力匹配

适合对全球经济动态、跨文化交流感兴趣,且擅长外语与数据分析的学生。若数学或英语较弱,需谨慎选择或提前补足短板。2. 长期规划与灵活调整

本科阶段积累实习经验(如外贸公司、跨境电商平台),明确细分领域兴趣。关注政策与行业趋势(如“一带一路”、RCEP协定),及时调整职业路径。3. 风险与替代方案

竞争压力:部分岗位(如传统外贸业务员)门槛低但内卷严重,建议向高端领域(如国际商务谈判、供应链金融)转型。替代专业:若分数不足,可考虑物流管理、国际商务等关联专业,或辅修第二外语(如西班牙语、阿拉伯语)增强优势。五、未来趋势与挑战

机遇:全球经济复苏、区域贸易协定深化(如RCEP)将持续释放人才需求。挑战:贸易保护主义抬头、技术变革(如AI替代基础岗位)要求从业者持续学习。综上,国际贸易与经济学专业的就业方向对高考生的影响体现在院校选择、能力培养、职业规划等多个层面。考生需结合自身条件与行业趋势,动态调整学习重点,以应对未来的机遇与挑战。

推荐文章

高考后如何结合职业规划选择有前景的大学专业

2025-04-30宁夏高考中的科目组合选择

2025-02-10什么是区块链技术及其用途

2024-12-23贵州省内哪些大学最受欢迎

2024-10-20财务管理专业就业方向有哪些

2024-11-01职业规划课程如何帮助高三学生调和专业兴趣与就业预期

2025-07-02重庆医科大学儿科专业为何就业前景突出

2025-07-01高考志愿填报时,如何合理安排志愿顺序

2025-01-20安徽大学工商管理专业核心课程如何助力高考志愿填报

2025-04-28什么是交叉学科专业,值得选择吗

2024-12-10