1. 技术原理与临床进展

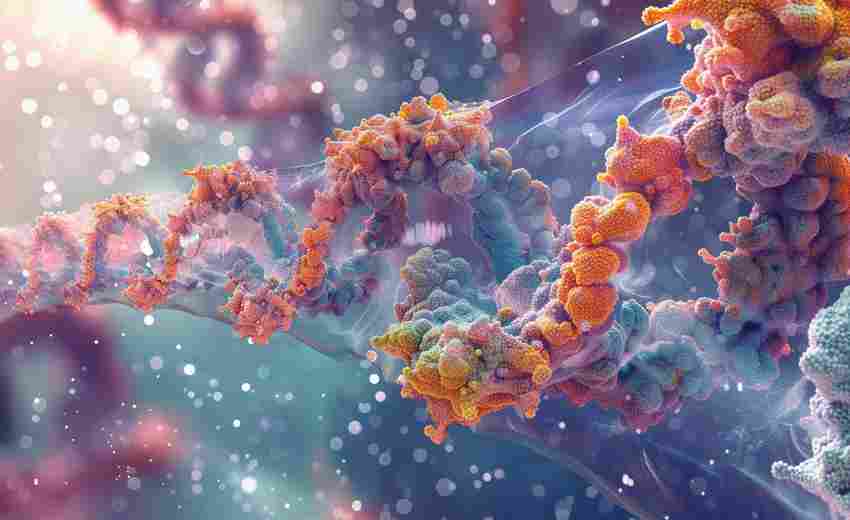

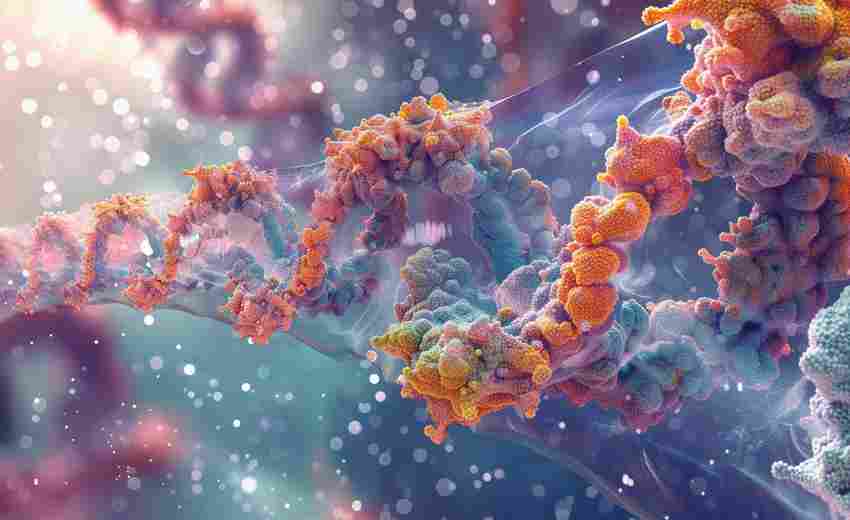

基因编辑技术(如CRISPR-Cas9)通过靶向剪切致病基因的DNA序列,实现基因修复或沉默。例如,伦敦大学团队利用CRISPR治疗转甲状腺素蛋白淀粉样变性病,通过脂质粒子递送Cas9 mRNA和向导RNA,成功使患者肝脏中有毒蛋白水平下降80%-96%。中国科学家开发的微型基因编辑器ISAam1(仅369个氨基酸)突破了传统CRISPR系统因蛋白过大导致的递送难题,为遗传病治疗提供了新工具。

2. 潜在优势

精准性:可针对特定基因突变进行修复,如血友病、亨廷顿舞蹈病等单基因遗传病。经济性:相比传统药物对症治疗,基因编辑可能通过一次性治疗根治疾病,长期成本更低。二、基因编辑技术的与安全争议

1. 技术风险

脱靶效应:CRISPR可能误伤非目标基因,导致癌症或其他不可逆损伤。长期不确定性:编辑后的基因可能通过生殖细胞遗传给后代,影响人类基因库的稳定性。2. 挑战

人类遗传改造的边界:基因增强可能引发“设计婴儿”争议,加剧社会不平等,如富人通过基因优化制造“基因特权阶层”。知情同意困境:胚胎基因编辑涉及未来个体的自主权争议,如贺建奎事件中婴儿无法表达是否接受基因改造。3. 监管与法规

目前全球缺乏统一监管框架。中国《基因编辑指南》强调禁止以生殖为目的的基因编辑,但技术滥用风险仍存。

三、高考考点解析:基因编辑技术的跨学科融合

1. 生物学科核心考点

遗传学原理:CRISPR的作用机制(向导RNA与Cas9蛋白的协同)、基因表达的调控(如TTR基因沉默)。辨析:结合《觉醒年代》等文本,分析科技在作文题中的应用(如“ChatGPT续写《红楼梦》结局”的批判性思考)。2. 跨学科命题趋势

数学建模:可能结合基因编辑成功率、脱靶概率设计概率统计题。物理与化学:如纳米脂质粒递送系统的动力学分析(动量守恒)、CRISPR反应的化学路径(酶切反应)。3. 语文与政治

非连续性文本阅读:对比CRISPR技术与传统疗法的优缺点(信息提取与逻辑分析)。论述题:围绕“科技与的平衡”展开,需引用二十大报告中“科技自强”与“生态文明”关键词。四、备考策略与资源整合

1. 知识整合

建立“基因编辑-遗传病-”知识树,链接生物必修二的《遗传与进化》与选修三的《现代生物科技》。关注近3年高考真题中基因编辑相关题型(如2023年北京卷生物第15题考察CRISPR原理)。2. 热点关联

将社会热点(如神舟十八号生物实验)与基因编辑技术结合,训练跨学科思维。利用《中国高考评价体系》2.0中“复杂情境处理能力”要求,模拟基因治疗临床试验的数据分析题。基因编辑技术既是医学革命的里程碑,也是与安全的“双刃剑”。高考命题通过跨学科融合,既考察学生对技术原理的理解,也引导其对科技的深度思考。备考需兼顾知识掌握与批判性思维培养,以应对素养导向的新高考趋势。

推荐文章

如何在分数线基础上选择志愿

2024-11-27武汉大学计算机科学与技术专业的高考志愿填报有哪些注意事项

2025-05-27报考人工智能专业需要具备哪些数学基础高考数学成绩如何影响录取

2025-03-23如何理解高考语文阅读理解中的公共卫生相关材料

2025-03-13统计学专业的就业形势如何

2025-03-04近年来哪些专业的就业形势较好

2025-02-25高考政治复习的常用方法是什么

2024-10-28各科目的就业前景分析

2025-01-30什么是专业平行志愿

2025-01-18航空航天工程中的空气动力学课程学什么

2025-03-31