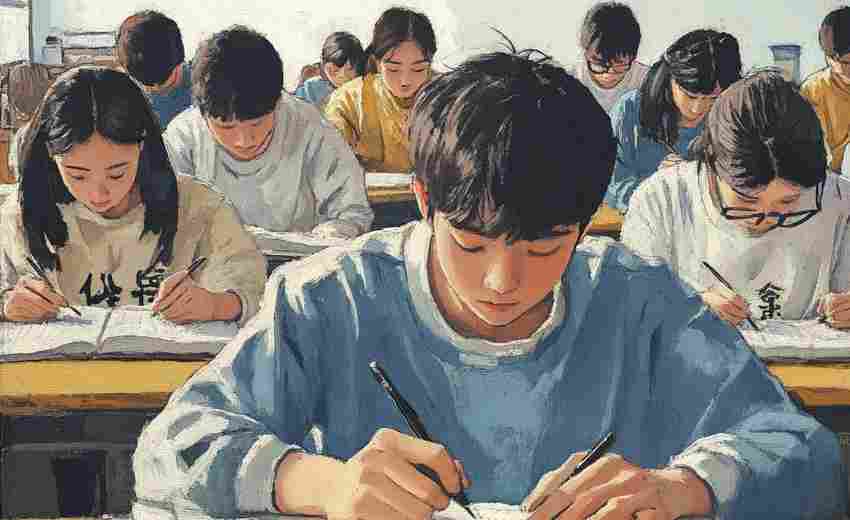

在高考志愿填报中,招生章程是院校录取规则的权威文件,直接影响考生的录取结果。通过科学分析招生章程中的关键信息,可有效规避风险、优化志愿选择策略。以下是具体操作指南:

一、明确招生章程的核心作用

招生章程是高校招生的“法律文件”,包含录取规则、专业要求、特殊限制等关键信息,直接影响投档和录取结果。其核心价值在于:

1. 录取规则透明化:明确分数优先/专业优先、专业级差、同分比较规则等。

2. 专业限制清晰化:如单科成绩、身体条件、外语语种等硬性要求。

3. 政策变动预警:如新增专业、扩招计划、录取比例调整等。

二、获取并筛选关键信息

1. 查找渠道

官方平台:教育部阳光高考平台、省教育考试院官网、高校招生网。动态更新:每年5月底发布,需关注最新版本(如2025年章程可能有扩招或专业调整)。2. 重点筛选内容

录取规则:投档比例:如“提档后不退档”(如部分985院校承诺1:1投档)可降低退档风险;若比例为1:1.05,需警惕末尾淘汰风险。专业分配方式:分数优先:高分考生优先选专业,适合分数优势明显的考生。专业优先:第一专业志愿至关重要,适合有明确专业倾向的考生。专业级差:如某校设置“2-1-0”级差,第二志愿专业需减2分参与竞争,需谨慎排序专业。同分比较规则:如数学>外语>语文,可针对性优化弱势科目对应的志愿。专业限制:身体条件:色盲/色弱限制(如医学、化学类)、身高要求(如公安、飞行专业)。单科成绩:如外语类专业要求英语≥120分,金融类要求数学≥110分。外语语种:部分中外合作专业仅限英语考生。特殊政策:大类招生分流规则:如某校“工科试验班”大二分流,需了解具体专业竞争情况。不退档承诺:部分院校承诺服从调剂则不退档,可降低保底志愿风险。三、应用策略优化志愿选择

1. 排除无效志愿

严格筛查禁忌项:若章程中某专业要求“物理+化学”而考生未选科,直接排除;色盲考生避开医学、设计类专业。匹配单科成绩:如考生数学成绩低于某校金融专业要求,需调整目标院校。2. 优化梯度策略

冲稳保比例调整:若目标院校承诺“不退档”,可适当增加冲刺志愿比例;反之需强化保底志愿。利用专业级差规则:避免将高分专业作为第二志愿,减少分数损耗。3. 动态调整风险

关注计划增减:若某校2025年扩招30%,其录取位次可能下降5%-10%,可纳入冲刺范围。调剂风险控制:若专业组内含不接受的专业,谨慎选择“服从调剂”。4. 参考专业录取数据

对比三年数据:分析目标专业近三年录取最低分、平均分及位次波动,判断稳定性。结合兴趣与就业:优先选择章程中标注“国家级特色专业”“一流学科”的专业,提升就业竞争力。四、实操工具与案例

工具推荐:志愿辅助系统:如四川省志愿填报系统可自动筛查选科匹配度,并预测录取概率。职业测评工具:MBTI、霍兰德测试帮助匹配专业倾向。案例参考:案例1:某物理类考生(位次5000名)发现某高校临床医学专业组含护理学,因不接受调剂选择放弃该组。案例2:考生英语成绩125分,锁定某外语院校“英语(同声传译方向)”,利用其“单科≥120分”要求提升竞争优势。五、常见误区与避坑指南

忽视章程细节:如某专业要求“口语考试B级以上”,未达标则直接退档。盲目追求热门:忽略章程中“大类招生分流压力大”的提示,导致进入冷门细分专业。过度依赖历史数据:未关注章程中“2025年新增人工智能专业”,错失潜力选项。通过深度解析招生章程,考生可将志愿填报从“凭感觉”升级为“数据驱动决策”,最大化录取概率与职业适配度。建议结合官方工具(如各省志愿辅助系统)和专家建议,动态优化志愿表。

推荐文章

如何利用高考真题反向推导专业课程知识深度

2025-05-12调剂专业对职业发展的影响

2025-02-12居住证有效期不足是否影响高考报名资格

2025-05-30高校图书馆设施对高考生自主学习能力培养的重要性

2025-03-24学习国际贸易是否需要高考后提前规划留学或考研

2025-04-03邯郸高考报名所需材料清单及审核流程解析

2025-04-15人工智能专业的就业机会在哪里

2024-11-09通信工程专业就业竞争激烈高考生如何提前规划核心竞争力

2025-05-20高考备考策略中的问卷调查法如何设计

2025-04-21常见的中医治疗手段有哪些

2025-02-05