评估大学专业就业前景及市场需求需综合考虑行业趋势、政策导向、市场需求量、薪资水平及个人适配度等多维度因素。以下是具体分析框架及建议:

一、行业趋势与政策导向

1. 国家重点发展领域

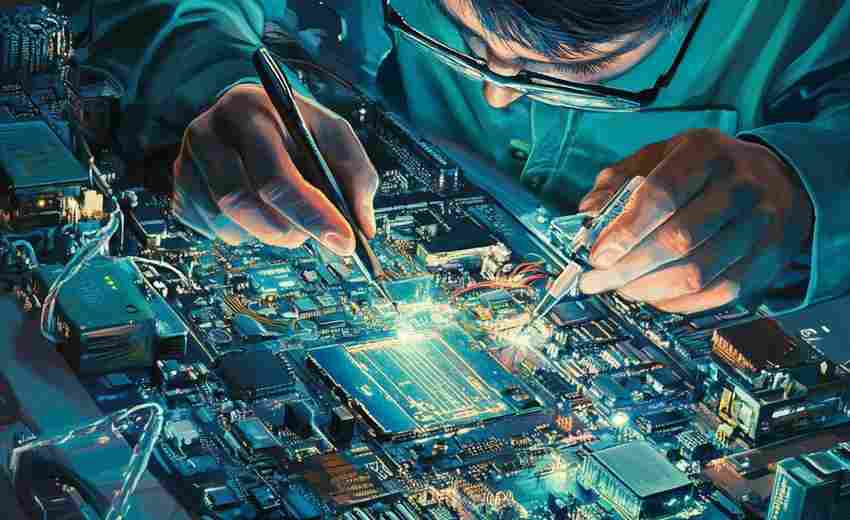

科技与新兴产业:人工智能、量子信息、集成电路、新能源、生物医药等领域是国家战略重点,相关专业(如人工智能、数据科学、电子信息工程)人才需求持续增长。绿色经济与高端制造:碳中和目标推动新能源、环保技术、高端装备制造等行业发展,对应专业如新能源科学与工程、材料科学与工程前景广阔。健康与老龄化社会:医学类(临床医学、护理学)、康复治疗、生物工程等专业因人口老龄化需求增加。2. 政策支持与人才缺口

例如,人工智能领域人才缺口超500万,国家通过专项计划鼓励高校培养相关人才。高端制造业因技术升级急需复合型人才(如“技术+管理”),但部分学生因专业基础不足难以胜任,需通过辅修或实习弥补。二、市场需求与就业数据

1. 行业招聘需求分析

高需求行业:IT/互联网、电子通信、医疗健康、金融科技等岗位需求旺盛。例如,半导体工程师岗位需求增速达218.4%。冷门但高潜力领域:非织造材料、航空航天、茶学等细分领域因技术门槛高或政策扶持,薪资水平可观。2. 就业市场调研工具

招聘平台数据:通过智联招聘、BOSS直聘等查看岗位数量、薪资分布及技能要求,关注“3年经验薪资榜单”(如软件工程、信息安全等理工科专业居前)。毕业生就业报告:参考《大学生就业力调研报告》,了解签约率高的专业(如理工类49.4% vs 文科类43.9%)及企业规模偏好(小微企业吸纳比例上升至40%)。三、专业适配度与个人发展

1. 技能匹配与实习经验

技术类岗位(如编程、数据分析)看重实操能力,建议通过实习(如互联网大厂、科研项目)积累经验,实习经历对获得offer的贡献率达61.8%。非技术岗位(如市场营销、人力资源)注重沟通与项目管理能力,可通过社团活动、跨专业课程提升。2. 学历与院校背景影响

硕博学历在科研、高端制造领域更具优势,但普本院校硕博生offer获取率下降,需通过“逆向考研”或职业培训增强竞争力。名校效应显著,清华、北大毕业生起薪超1.7万,但普通院校可通过技能证书(如CPA、CFA)弥补差距。四、地域与城市差异

1. 一线城市 vs 下沉市场

一线城市(北上广深)IT、金融岗位密集,但竞争激烈;三线及以下城市因产业升级(如新能源基地、区域总部)提供更多机会,签约比例升至25%。地方政策红利:例如杭州、成都等新一线城市对数字经济、文创产业提供补贴,吸引毕业生落户。2. 行业聚集效应

制造业集中于长三角、珠三角;互联网企业集中在杭州、深圳;传统工科(如机械、土木)在工业城市(如重庆、武汉)需求更高。五、新兴趋势与风险预警

1. 灵活就业与创业

自由职业(如自媒体、远程办公)、创业(提供低息贷款)成为新选择,需提前积累资源与行业洞察。警惕“过热专业”:如早期电子商务、文化产业管理因课程滞后导致就业分散,建议选择课程结合实践的新兴专业(如智能医学工程)。2. 技能迭代与终身学习

数字化技能(Python、AI工具)成为跨行业必备,可通过在线课程(Coursera、Udemy)持续更新知识。职业转型路径:例如文科生转向“技术+行业”复合岗位(如金融科技、健康数据分析),需提前规划辅修或培训。总结与行动建议

1. 短期策略:

通过招聘平台、行业报告(如人社部《就业形势分析》)锁定高增长行业。参与校企合作项目或职业培训(如华为ICT学院、腾讯云认证)提升实操能力。2. 长期规划:

结合兴趣与行业趋势选择专业,避免盲目跟风热门。建立“T型能力结构”:垂直领域深度(专业核心技能)+ 跨领域广度(如语言、数字化工具)。通过以上多维评估,可更科学地判断专业前景,制定个性化职业路径。

推荐文章

高考成绩发布后的心理调整方法

2025-02-03如何判断自己的录取概率

2024-12-05财务管理与会计的主要区别是什么

2024-12-03大学专业设置的改革趋势

2025-01-08手机浏览器如何设置才能完成高考志愿填报

2025-05-17高考后三个月如何规划才能赢在职业起跑线

2025-05-16生物科技专业的研究方向是什么

2024-11-29不同省份高考成绩计算方法有何差异

2025-05-20专业的社会需求与高考成绩的平衡

2024-12-05志愿填报中的选择多样性有多重要

2024-11-16