家长过度干预高考志愿填报可能对孩子的学业、心理和家庭关系产生多方面的负面影响,以下是主要问题的总结与分析:

一、削弱孩子的自主性与独立性

1. 决策能力受限

家长若完全主导志愿选择,可能导致孩子失去独立思考的机会。长期依赖父母决策的孩子可能在大学及职场中缺乏解决问题和自主规划的能力,形成“巨婴”倾向。例如,有家长强行要求孩子选择金融或工科等“稳定”专业,忽视孩子的兴趣,导致孩子被动接受,缺乏学习动力。

2. 兴趣与专业的错位

过度干预可能使孩子被迫选择不符合自身兴趣或能力的专业。例如,网页13提到,部分家长因自身偏好或社会资源强行让孩子填报特定专业,但孩子入学后因缺乏兴趣而退学或转行的情况屡见不鲜。研究显示,约22%的学生因专业选择失误导致学业表现不佳。

二、引发心理问题与家庭矛盾

1. 心理压力与焦虑

当家长与孩子意见冲突时,孩子可能因不被尊重而产生焦虑、抑郁等情绪。例如,网页48提到,家长因坚持“热门专业”而否定孩子的选择,导致孩子长期处于压抑状态,甚至影响心理健康。部分家长以“为你好”为由施压,可能加剧亲子关系的紧张。

2. 家庭信任危机

过度干预易引发家庭矛盾。网页12指出,家长若强行修改志愿或未经沟通擅自决策,可能导致孩子对父母失去信任,甚至产生长期隔阡。例如,有家长偷改孩子志愿,导致孩子与父母关系破裂。

三、增加志愿填报失误风险

1. 信息误判与决策偏差

家长若依赖陈旧经验或片面信息(如盲目追求名校或热门专业),可能忽略新高考政策、专业就业趋势等关键因素。例如,网页38强调,部分家长因不了解“院校专业组”模式或平行志愿规则,导致志愿梯度设置不合理,增加滑档风险。网页63提到,一些家长迷信“大数据系统”,忽视个性化分析,反而误导选择。

2. 忽视学生个体差异

家长若仅从自身经验出发,可能忽视孩子的性格、学科优势等特质。例如,逻辑思维较弱的孩子被强行填报计算机专业,或内向学生被迫选择市场营销,可能导致学业困难。

四、影响学业与职业发展

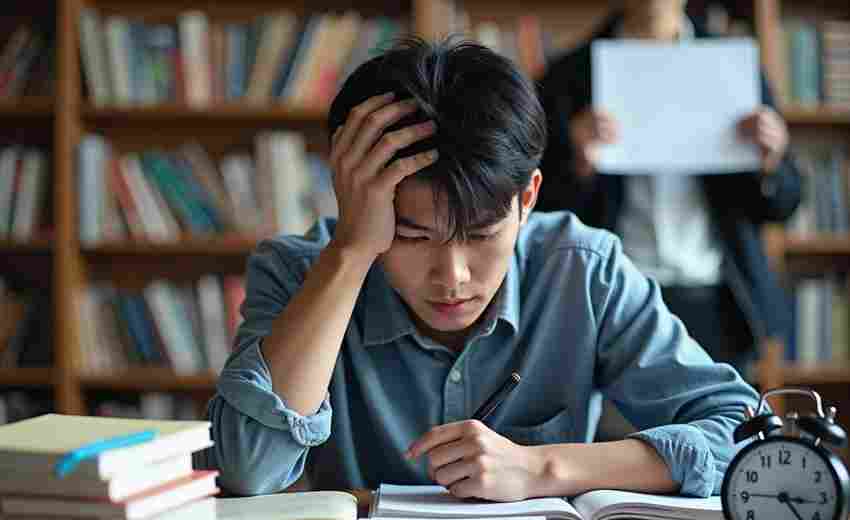

1. 学习动力不足

孩子若对所选专业缺乏兴趣,可能产生厌学情绪。网页12提到,部分学生因被迫选择父母认可的专业,大学期间成绩平庸,甚至挂科退学。案例显示,约30%的临床医学学生因非自愿选择而转行。

2. 职业路径偏离

家长过度干预可能导致职业规划与市场需求脱节。例如,网页69指出,部分家长盲目推崇“稳定”专业(如法学、师范),但忽视行业饱和趋势,导致孩子毕业后就业困难。家长若忽视新兴领域(如人工智能、新能源),可能错失发展机遇。

五、破坏家庭协作与沟通

1. 角色错位与责任转移

家长若越俎代庖,可能削弱孩子对未来的责任感。网页58强调,家长应扮演“信息收集者”和“心理支持者”,而非决策者。例如,有家长因过度包办志愿填报,导致孩子将学业失败归咎于父母。

2. 沟通失效

家长若缺乏耐心倾听,仅以“权威”姿态施压,可能关闭对话渠道。网页48建议通过职业测评、家庭会议等方式建立平等沟通,而非单方面决定。

总结与建议

家长在志愿填报中应平衡指导与尊重,避免过度干预:

高考志愿是孩子人生的关键选择,家长的角色应是“引路人”而非“决策者”,唯有平衡支持与自主,才能助力孩子实现理想发展。

推荐文章

设计专业的就业市场现状如何

2025-01-03物理学专业的毕业去向有哪些

2025-01-11高考前三个月高效时间管理方法有哪些

2025-05-25高考排名如何影响大学录取结果

2025-05-15专业志愿与院校志愿的关系是什么

2024-11-14农村独生子女加分政策对志愿填报的区域影响

2025-03-14如何评估自己的高考分数排名

2024-12-09如何避免高考志愿填报时个人信息填错导致滑档

2025-03-142025年大数据专业政策扶持力度与高考志愿填报建议

2025-05-11