山东省的高考录取政策在一定程度上存在地域保护现象,主要体现在部分招生计划对生源地或户籍的特定要求上,但整体上仍遵循全国统一的高考选拔机制。具体分析如下:

一、存在地域保护现象的具体政策

1. 地方专项计划

山东省属高校(如山东师范大学、青岛大学等)设有地方专项计划,定向招收本省实施区域的农村户籍考生。该计划旨在为农村和欠发达地区学生提供升学机会,招生名额和分数线通常低于普通批次。例如,2024年青岛科技大学人工智能专业的地方专项录取线比常规批低19分。

2. 走读生计划

部分高校(如山东大学、中国海洋大学)设有走读生招生计划,仅限户籍在特定地市(如济南、青岛)的考生报考,这类计划通常录取分数低于普通批次。

3. 定向培养与特殊类型招生

如2024年新增的“文物全科人才定向培养计划”,由山东大学面向全省夏季高考考生招生考古学专业60人,仅限山东省户籍或符合本省政策的考生报考。

4. 生源地限制的专项政策

根据报名政策,考生若想享受面向农村和原贫困地区的招生专项计划(如乡村振兴专项),必须选择生源地作为报名地点,否则无法享受相关优惠。

二、政策设计的公平性考量

1. 教育资源的区域性倾斜

上述政策虽带有地域属性,但更多是基于教育公平原则,针对农村、贫困地区或特定行业(如文物、农业)人才短缺问题进行的资源调配。例如,地方专项计划通过降分录取支持农村学生进入优质高校。

2. 全国性招生与省属高校比例

山东省属高校(如山东师范大学、曲阜师范大学)在省内招生比例较高,而部属高校(如山东大学)则在全国范围内分配名额。这种结构客观上导致省内考生在省属高校录取中更具优势。

3. 户籍与学籍的双重影响

非山东户籍考生需满足“3年完整学籍”条件方可参加高考,而本省户籍考生在报名和部分专项计划中享有更多选择权。

三、争议与改进方向

1. 地域壁垒的争议

有观点指出,山东、河南等人口大省的一本录取率(约20%)仍低于部分教育资源丰富的省份,导致本地考生竞争激烈。例如,2024年山东一段线(444分)以上的考生中,约6万人因计划限制无法被本科录取。

2. 政策透明度与执行监督

地方专项等计划虽公开,但部分考生因信息不对称错失机会。材料审核趋严(如2025年需提交宅基地证明)可能增加农村考生的申请难度。

3. 未来改革趋势

2024年政策调整中,已取消高水平艺术团招生,并优化了艺术类、高水平运动队等录取规则,显示出向全国统一标准靠拢的趋势。

山东省高考录取政策存在一定程度的“地域保护”,但主要体现为对特定群体(如农村、贫困地区)的扶持,而非简单的户籍壁垒。考生需结合自身户籍、学籍及目标院校的招生类型,合理规划志愿填报策略。未来政策或将继续平衡公平与效率,逐步减少地域差异对升学的影响。

推荐文章

学术讲座频率与质量:透视高校学术氛围的重要维度

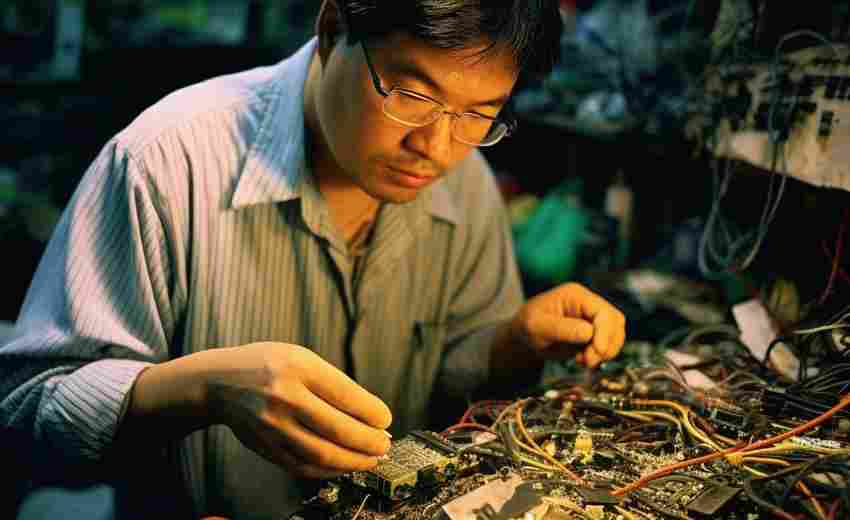

2025-03-29计算机科学与技术专业对高考选科有何具体要求

2025-03-24美术学的创作与批评方法是什么

2025-01-23市场营销专业的实战技能有哪些

2024-11-27了解行业趋势对专业选择的重要性

2024-12-04财务会计专业的实习需求如何

2025-02-12高考后,专业选择的灵活性有多大

2024-11-27[高考学科复习中的战术决策有哪些具体方法]

2025-04-21如何利用专业排名进行填报

2025-01-26高考复读生如何与老师沟通

2024-12-08