在新高考改革的背景下,教育机构面临考试模式、选科机制、录取方式等多维度的变革,需通过精准的市场细分与定位策略应对挑战并抓住机遇。以下结合政策趋势、市场需求及行业实践,提出教育机构的市场细分与定位策略:

一、新高考改革的核心变化与影响

1. 考试模式调整

科目组合多样化:取消文理分科,采用“3+1+2”模式(语文、数学、外语为必考,物理/历史二选一,政/地/化/生四选二),形成12种科目组合,学生选择自由度显著提升。综合素质评价:录取参考高中学业水平考试和综合素质评价,强调学生全面发展。2. 招生录取改革

专业导向:采用“院校专业组”或“专业+院校”志愿填报模式,强化专业与职业规划的关联。多元化录取:强基计划、综合评价等途径拓宽升学路径,分时分段录取降低“一考定终身”风险。3. 教学与市场需求变化

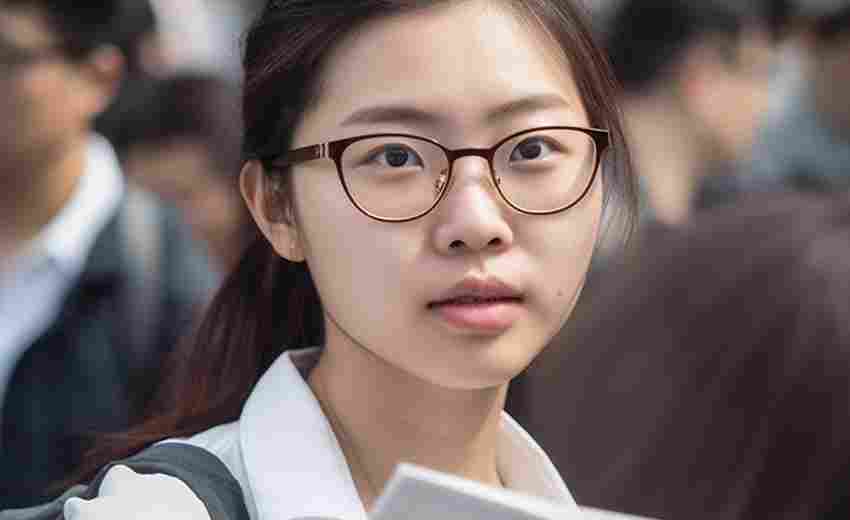

选科指导需求激增:学生需结合兴趣、学科优势及高校专业要求选择科目组合,但存在功利性选科(如弃选物理、化学)的挑战。下沉市场需求释放:三四线城市家长对高考提分和升学规划的需求强烈,但优质师资和课程资源匮乏。二、市场细分策略

1. 按学生需求层次细分

学科提分型:针对学科薄弱学生,提供单科强化课程(如物理、化学难点突破)或全科辅导,强调提分效果。选科规划型:通过测评工具(如学科能力测试、职业兴趣评估)帮助学生科学选科,规避“田忌赛马”风险。综合素质提升型:开发创新思维、社会实践、面试技巧等课程,满足综合评价录取需求。2. 按地域与资源分布细分

一二线城市:聚焦高净值家庭,提供个性化高端服务(如一对一辅导、名校强基计划冲刺班)。下沉市场(三四线及县域):通过标准化课程包、双师课堂(线上名师+线下辅导)降低师资依赖,覆盖大规模需求。城乡结合部:针对教育资源薄弱区域,推出普惠性课程(如基础学科同步辅导)。3. 按学科组合与专业方向细分

理工类组合(物理+化学+X):强化实验操作、竞赛培训,对接高校理工科专业要求。人文社科类组合(历史+政治+X):侧重阅读写作、时政分析能力培养,适配法学、新闻等专业需求。交叉学科组合(如物理+地理+生物):开发跨学科课程(如环境科学、数据科学入门),满足新兴专业需求。4. 按服务模式细分

线上平台:利用AI技术提供自适应学习系统(如知识点诊断、错题智能推送),覆盖碎片化学习场景。线下实体:通过“校区+社区”模式深化本地化服务,如志愿填报指导会、家长教育讲座。OMO融合模式:结合线上资源库与线下互动课堂,打造全场景学习闭环。三、定位策略

1. 差异化定位

技术驱动型:以智能硬件(如学练机、墨水屏题库)和数据分析为核心竞争力,解决学生练习场景痛点(如猿辅导学练机案例)。垂直深耕型:聚焦单一赛道(如高考复读、艺术生文化课),建立专业壁垒(如鸿文高考的高中全科体系)。素质教育融合型:将STEM教育、批判性思维融入学科辅导,响应政策导向(如编程与数学结合课程)。2. 品牌定位

高端定制化品牌:针对高收入家庭,推出“名校导师+升学管家”服务,强调升学结果保障。普惠型品牌:通过加盟模式快速下沉,提供标准化课程包与师资培训(如鸿文高考4S服务体系)。创新型品牌:主打“轻量级学习工具”(如小程序题库、短视频知识点拆解),吸引Z世代学生。3. 竞争定位

成本领先:通过规模化采购教材、共享师资降低运营成本,以低价策略抢占市场份额(如作业帮直播课)。聚焦细分市场:专攻特定学科组合(如物理+化学强化班)或区域(如县域高中合作),建立局部优势。价值创新:整合高校资源(如联合开发职业体验课程)、企业合作(如实习项目),提升服务附加值。四、实施建议

1. 数据驱动的需求洞察:利用大数据分析区域选科趋势、学科薄弱点,动态调整课程设计。

2. 政策合规性适配:规避学科类培训限制,转向素质课程、职业规划等政策鼓励领域。

3. 技术赋能教学:引入虚拟实验、AI批改等工具,提升教学效率与体验。

4. 生态合作构建:与学校、教育科技公司、高校形成资源互补(如共建选科数据库)。

新高考改革推动教育机构从“知识传授”转向“能力培养”,市场细分需兼顾政策导向、地域差异与学生需求分层,而定位策略应围绕差异化服务、技术赋能和资源整合展开。教育机构需以灵活性和创新性应对动态变化,在竞争激烈的市场中建立可持续的竞争优势。

推荐文章

如何找到自己真正感兴趣的专业

2025-01-13如何从物理角度分析高考常考的卫星运动规律

2025-03-17填报志愿时的注意事项是什么

2024-12-29高考志愿如何避免随大流

2025-02-28新高考专业组填报策略与冷热门搭配技巧

2025-05-23不服从专业调剂是否会导致同一批次其他志愿无效

2025-05-10高考志愿填报:统计学在部门的具体工作岗位有哪些

2025-06-28如何将高考作文素材转化为面试中的价值观表达

2025-04-06高考志愿填报指南:信息与计算科学专业的就业前景如何

2025-07-03偏远地区高校在高考志愿填报中有哪些隐藏优势

2025-06-10