在高考最后冲刺阶段,竞争压力不可避免,但通过科学的方法和积极的心态调整,可以将其转化为推动高效复习的动力。以下是结合心理学理论及实践经验总结的实用策略:

一、明确目标与定位,构建内在动力

1. 合理设定目标

根据自身实际水平,制定可实现的短期目标(如每日复习计划)和长期目标(如各科提分方向)。避免盲目对比他人,专注自我提升,例如将“超过同学”转化为“每天攻克一个薄弱知识点”。

示例: 若数学较弱,可规划每天精练3道高频题型,结合错题本查漏补缺。

2. 挖掘目标的意义感

将高考与个人理想、家庭期望或社会价值联结,例如“考上理想大学是为了未来帮助更多人”或“成为家人的骄傲”。这种深层次动机能增强抗压能力。

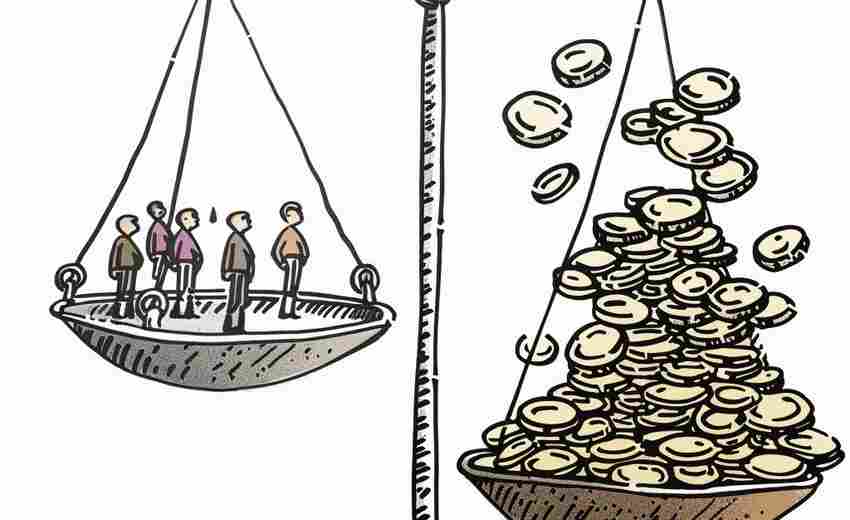

二、调整认知,重构压力价值

1. 接纳压力,视其为助力

心理学研究表明,适度的压力能提升专注力和行动力(布瑞克林定理)。可暗示自己:“压力是大脑的汗水,证明我在挑战极限”。

2. 避免灾难化思维

当成绩波动时,用“问题清单法”理性分析原因,而非陷入焦虑。例如:“这次数学失误是因为审题不仔细,接下来加强审题训练即可”。

3. 培养“钝感力”

减少对他人复习进度或分数的过度关注,专注自身节奏。如通过写“情绪急救本”记录进步瞬间,增强自信。

三、行动策略:将压力分解为具体任务

1. 科学规划时间与任务

采用“番茄工作法”或“分阶段冲刺计划”,将冲刺期分为基础巩固、能力提升、模拟实战三个阶段,每阶段侧重不同复习重点。

2. 高频次复盘与反馈

每日睡前用10分钟总结当日收获与不足,每周进行一次模拟考试并分析试卷,将压力转化为“发现问题—解决问题”的循环。

3. 巧用竞争场景激励自己

参与班级学习小组或线上打卡社群,通过良性竞争激发动力。例如与同学约定每日完成固定任务量,互相监督。

四、身心调节:缓解压力,保持稳定状态

1. 正念减压与运动

每天抽出10分钟进行正念呼吸练习,或通过跑步、打球等运动释放压力激素(皮质醇),提升大脑供氧量。

2. 优化作息与饮食

避免熬夜,逐步调整生物钟与高考时间同步。饮食以清淡高蛋白为主,如鱼肉、坚果等,避免因肠胃负担影响状态。

3. 建立支持系统

主动与家人、老师沟通压力感受,避免独自承受。例如通过“家庭会议”明确复习期间的家庭分工,减少外界干扰。

五、保持积极心态的长期策略

1. 自我奖励机制

每完成一个阶段性目标后,给予小奖励(如看一部电影、吃喜欢的美食),形成“努力—收获”的正向循环。

2. “成功想象”训练

每天花5分钟想象高考成功后的场景(如收到录取通知书、家人喜悦的表情),增强内驱力。

3. 接受不完美,关注过程

高考是人生的重要节点而非终点,将关注点从“必须考多少分”转为“我已尽力做到最好”,减少结果焦虑。

总结:竞争压力的转化需要“认知重构+行动落地+身心平衡”三位一体。关键是将抽象的压力具象为可执行的计划,并通过持续的正反馈强化动力。记住,真正的对手不是他人,而是过去的自己——每一次突破都值得喝彩!

推荐文章

安徽军校提前批未被录取是否影响后续批次投档

2025-03-27决定专业时家庭因素的影响有多大

2024-11-27新闻采编与制作专业在山东省的课程设置与就业竞争力分析

2025-04-24春季高考成绩的影响因素有哪些

2025-02-24如何运用公共关系协调原理解答高考综合题中的组织冲突问题

2025-05-14内蒙古高校的专业特色有哪些

2025-01-06医学影像技术专业适合哪些性格特点的高考生选择

2025-04-23怎样通过职业锚测评选择高考志愿中的理想专业

2025-03-15高考570分学生职业目标与个人优势匹配策略

2025-04-22高考志愿填报必备:服务卡中的隐藏功能解析

2025-05-22