在高考志愿填报中,如何平衡短期就业需求与长期兴趣发展是许多考生面临的难题。以下结合要求中的关键信息,提供综合建议:

一、自我评估与职业规划:立足长期兴趣的理性分析

1. 兴趣测评与能力匹配

通过MBTI职业性格测试、霍兰德职业兴趣测试等工具,明确自身兴趣倾向和优势能力。例如,网页13提到兴趣能激发学习动力,但需结合能力判断是否适合作为专业方向,避免因能力不足导致学业挫败。

2. 职业目标倒推专业选择

明确未来职业方向后,反向筛选相关专业。例如,若希望从事人工智能领域,可选择计算机科学、数学或交叉学科(如智能科学与技术)。关注专业课程设置是否符合职业需求(如编程能力、数据分析等)。

3. 动态规划备选路径

制定短期(如本科就业)与长期(如考研、留学)的备选计划。例如,选择基础学科(如数学、物理)可为未来跨专业深造提供更多可能性。

二、市场需求与行业趋势:兼顾短期就业的现实考量

1. 关注国家战略与新兴领域

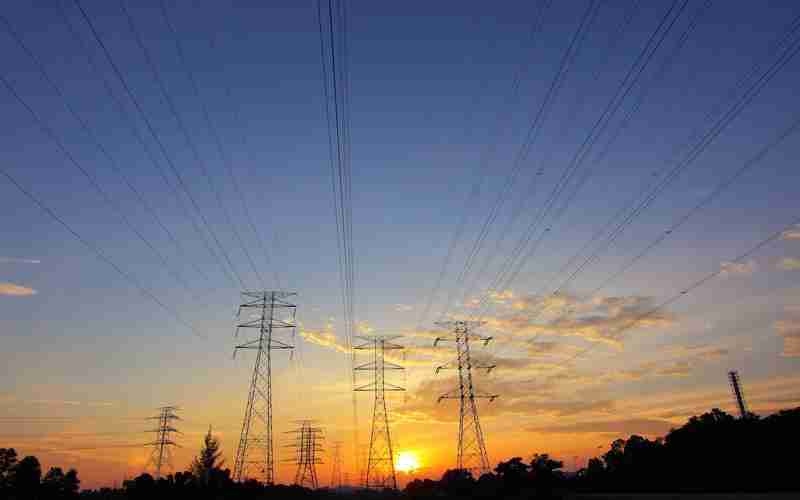

根据《十四五规划和2035年远景目标纲要》,人工智能、量子信息、新能源、集成电路、生物技术等领域是国家重点发展方向,相关专业(如数据科学、生物医学工程)长期需求旺盛。短期就业可优先考虑此类行业对口专业。

2. 区分“伪热门”与可持续需求

3. 参考区域产业布局

若计划在特定地区发展,需结合当地支柱产业选择专业。例如,珠三角地区电子信息产业发达,可优先考虑通信工程、微电子等专业。

三、平衡策略:短期与长期的折中方案

1. “兴趣+就业”双轨评估法

2. 灵活利用高校资源

3. 实践验证与动态调整

通过实习、行业调研、与从业者交流等方式,验证兴趣与职业匹配度。例如,网页2提到张涛因未调研音乐行业实际就业情况而陷入困境,需引以为戒。

四、长期发展准备:避免“唯就业论”的短视陷阱

1. 培养可迁移技能

无论专业方向如何,注重提升沟通能力、批判性思维、数字素养等“软技能”,增强职业韧性。

2. 关注行业生命周期

警惕技术替代风险(如部分传统工科岗位可能被自动化取代),选择具备持续学习空间的专业(如自动化、机器人工程)。

3. 平衡功利与理想

若家庭资源有限,可优先选择就业面广的专业(如计算机、电子信息),积累资源后再转向兴趣领域;若经济条件允许,可适度追求兴趣,但需制定清晰的职业进阶路径。

五、常见误区规避

1. 盲目追逐热门:如近年部分高校跟风开设的“元宇宙”相关专业,课程体系尚不成熟,需谨慎选择。

2. 忽视招生细则:如单科成绩要求、身体条件限制等,可能导致退档风险。

3. 过度依赖排名:同一专业在不同高校的培养方向差异大(如车辆工程偏重传统机械或新能源汽车),需具体分析。

平衡短期就业与长期兴趣的关键在于动态规划与主动适应。考生需结合个人特质、家庭资源和行业趋势,制定灵活的职业路径。正如网页46强调:“无论选择何种专业,持续学习与适应变化的能力才是应对未来的核心。” 最终,职业幸福感往往源于兴趣与现实的有机结合,而非单一维度的取舍。

推荐文章

邯郸报考条件有哪些

2024-10-20新高考3+1+2选科模式下如何平衡兴趣与专业覆盖率

2025-06-02未来最具发展前景的专业有哪些

2025-03-05人类历史上的重要文明有哪些

2025-01-18天津大学机械设计专业的创新项目有哪些

2025-01-06法医科学专业课程设置与高考生物化学的衔接性分析

2025-03-26高考志愿填报中的综合评价录取是什么

2025-02-25教育资源分布不均是否导致省份间滑档差异

2025-05-18吉林高考(为什么吉林省高考轻松)

2023-06-22如何利用高考成绩选择双学位专业

2024-12-15