社会工作者的职业责任对高考生的专业选择具有多维度影响,既涉及职业使命感、社会价值认同,也与实际就业前景、个人兴趣及家庭因素密切相关。以下是具体分析:

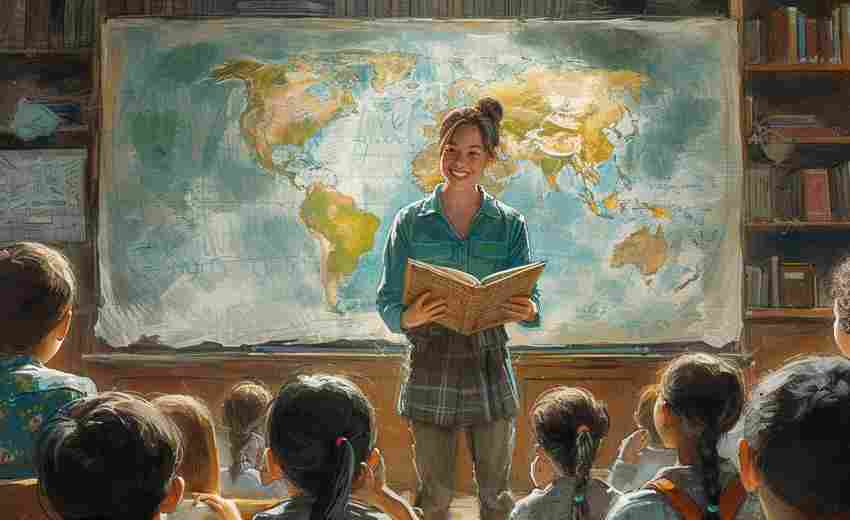

一、职业责任与社会价值的吸引力

1. 社会使命感的驱动

社会工作者的核心责任是解决社会问题、促进公平正义(如扶弱济贫、助人自助)。这种社会使命可能吸引具有强烈奉献精神的高考生,尤其是关注弱势群体、希望推动社会变革的学生。例如,青少年服务、社区营造等方向与学生的公益热情相契合。

2. 价值观与专业的契合

社会工作强调“以人为本”的价值观,注重人文关怀和同理心。若学生认同这种理念,可能更倾向于选择该专业,以实现个人价值与社会责任的统一。

二、就业前景与职业发展的权衡

1. 政策支持与岗位需求

随着社会治理需求的增加,部门(如民政、人社)、社会组织(如NGO、公益机构)对社会工作者的需求持续扩大。这种稳定的就业前景可能吸引重视职业保障的学生。例如,公务员考试中相关岗位的增设提升了该专业的吸引力。

2. 薪资与职业发展的现实考量

尽管社会工作者的社会价值显著,但普遍薪资较低、晋升路径不明确的问题可能成为选择阻力。部分学生可能因此转向人力资源、行政管理等关联领域,或选择辅修其他专业以增强竞争力。

三、课程设置与能力要求的匹配度

1. 跨学科知识的学习

社会工作专业需掌握社会学、心理学、法律等多学科知识,并具备个案管理、社区服务等实操技能。这类课程适合善于沟通、乐于实践的学生,但对理论研究兴趣较弱的学生可能感到挑战。

2. 专业认证与职业资格

社会工作需考取职业水平证书(如助理社会工作师、社会工作师),相关考试门槛和培训要求可能影响学生选择。例如,高中毕业生需从事社会工作满4年才能报考助理级证书,这可能促使学生提前规划职业路径。

四、家庭与社会环境的影响

1. 家庭经济条件的制约

调查显示,家庭收入较低的学生更倾向于选择就业率高、薪资前景好的专业(如经济学),而高收入家庭的学生可能更自由地追求兴趣。社会工作薪资较低的特点可能使经济压力较大的学生放弃选择。

2. 社会认知与性别差异

社会工作常被视为“女性主导”职业,因其需较强的情感支持和沟通能力。性别刻板印象可能影响学生的选择,例如女生更关注就业稳定性,男生可能因职业形象问题而回避该专业。

五、政策倡导与职业认同的强化

1. 国家政策推动专业发展

近年来,国家加大对社工人才队伍建设的支持(如增设硕士点、扩大基层岗位招聘),提升了专业的社会认可度。这类政策信号可能增强学生对该领域长期发展的信心。

2. 国际经验与行业趋势

发达国家和地区的社会工作体系成熟,职业地位与医生、律师相当。这种国际化对比可能吸引希望参与社会治理创新的学生。

选择的动力与阻力

高考生需综合评估个人价值观、职业规划及现实条件,若对社会服务有热忱且能接受职业初期挑战,社会工作可成为实现社会价值的选择;若更关注经济回报,则需谨慎权衡或通过跨领域发展弥补短板。

推荐文章

华为的狼性文化具体指什么

2025-01-06大学英语课程与高考英语衔接:五邑大学汉语言专业英语学习指南

2025-03-21选择调剂时应关注哪些院校特色

2025-02-15填报志愿时心理准备如何进行

2025-01-22军校生的职业素养培养方式

2025-02-07什么是自主招生,如何影响211大学的分数线

2024-12-27高考生如何通过学科兴趣测试确定未来职业方向

2025-03-23文科生高考成绩的最佳专业推荐

2024-11-28运动科学与健康管理的关系是什么

2025-01-12商科专业的多样性与发展空间

2025-02-08