社会心理学对高考前同伴竞争现象的解释可以从以下几个核心理论和社会心理机制展开分析,结合中国教育情境中的具体特征:

一、竞争机制的理论基础

1. 资源稀缺性与竞争优势效应

高考作为选拔性考试,优质教育资源(如重点大学名额)的稀缺性导致学生间的竞争加剧。根据 竞争优势效应(网页1),当存在利益冲突时,个体会优先选择竞争而非合作。学生为争取有限升学机会,可能将同伴视为潜在对手,形成“零和博弈”思维,进而陷入过度竞争(即“内卷”),例如通过延长学习时间、参加更多补习班等方式争夺相对优势。

2. 社会比较理论

费斯廷格的社会比较理论指出,个体通过与他人比较来评估自身能力和价值(网页11)。高考前的频繁考试排名强化了学生的比较行为,导致自我评价过度依赖成绩差异。例如,学生可能因排名落后而陷入焦虑,或通过超越他人获得短暂自信,形成“自我怀疑与盲目自信交替”的心理状态。

二、同伴网络与群体规范的影响

1. 社会遵从效应与班级同伴压力

在行政班级制度下(网页19),班级整体竞争氛围会形成群体规范,促使学生调整行为以适应主流模式。例如,当多数同学“内卷”时,个体会因害怕被边缘化而被动加入竞争(如熬夜刷题),即使其并不认同这种模式。研究显示,班级中快乐同伴比例高时,正向情绪可通过社会濡染改善个体心态;反之,抑郁同伴比例高则会加剧焦虑。

2. 群体认同与角色冲突

学生既需在竞争中保持优势以维护群体地位(如被视为“优等生”),又可能因竞争损害同伴关系(如友谊破裂)。这种群体认同与个体价值的冲突,易导致心理压力与孤独感。

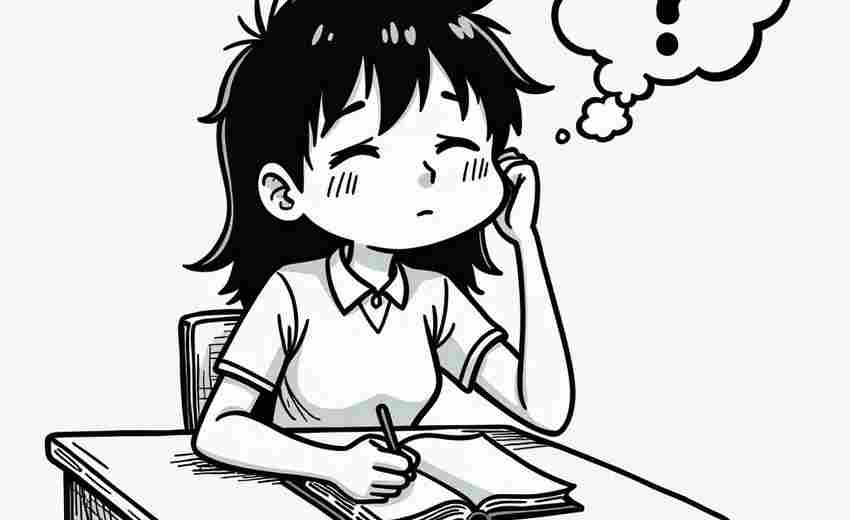

三、心理防御与应对策略的分化

1. 内卷与躺平:两种极端化反应

2. 心理弹性的个体差异

学生的应对策略受人格特质(如开放性、宜人性)和社会支持系统影响。例如,民主型家庭教养方式和积极的亲子沟通可增强抗压能力,而专制型教养易引发抵触情绪。

四、教育环境与社会文化的强化作用

1. 学校制度与竞争激励

学校通过排名、表彰等方式强化竞争文化,将高考成绩与个人价值挂钩。这种“主战场”环境(网页1)可能导致学生窄化自我认知,仅以成绩定义成功。

2. 社会文化价值观的传递

传统“一考定终身”观念和家庭对阶层流动的期待,加剧了学生对高考的功利化认知。例如,家长常以“别人家的孩子”激励子女,导致竞争异化为满足他人期待的工具。

五、应对同伴竞争的健康路径

1. 重构竞争观念

2. 构建支持性环境

3. 心理调适技巧

高考前的同伴竞争是社会资源分配、群体规范与个体心理互动的结果。社会心理学视角下,需平衡竞争与合作的动态关系,通过制度优化和心理干预帮助学生构建健康的竞争观,避免过度内耗。正如研究指出:“教育的目标不应是培养竞争者,而是培养能在竞争中保持韧性的终身学习者。”

推荐文章

高考英语听力高分技巧:日常训练与应试方法解析

2025-03-22通信工程与电子信息工程专业有哪些区别

2025-03-26高考志愿填报时需注意的常见误区

2025-01-02高考化学实验现象观察与结论推导能力培养

2025-03-11高考作文如何避免撞衫三步打造个人标签

2025-06-01学习生物技术的研究领域有哪些

2025-01-29视觉传达设计的职业发展路径是什么

2024-11-21985高校毕业生的薪资水平如何

2024-10-27普通高中毕业生能否报考贵州职教高考

2025-05-21电气工程与自动化的前景如何

2024-12-01