线差法在评估高考分数踩线(即考生分数接近批次线或目标院校录取线)时的实际应用主要体现在以下几个方面:

一、线差法的核心原理

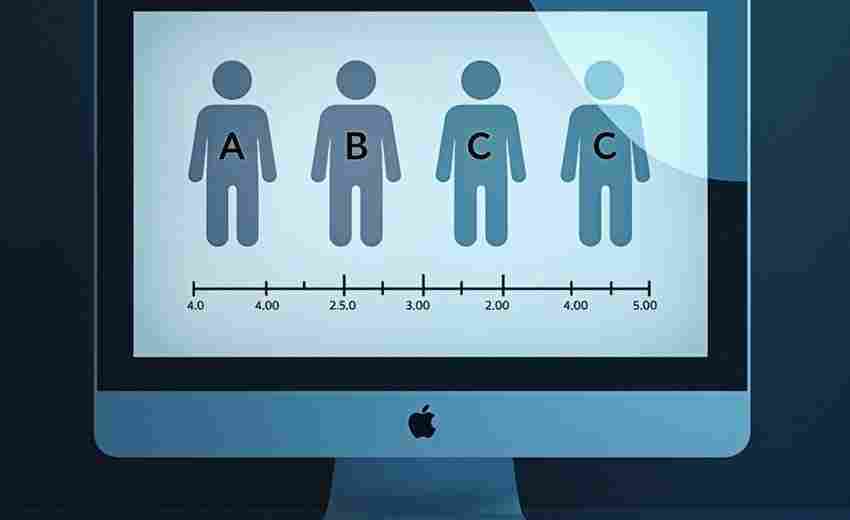

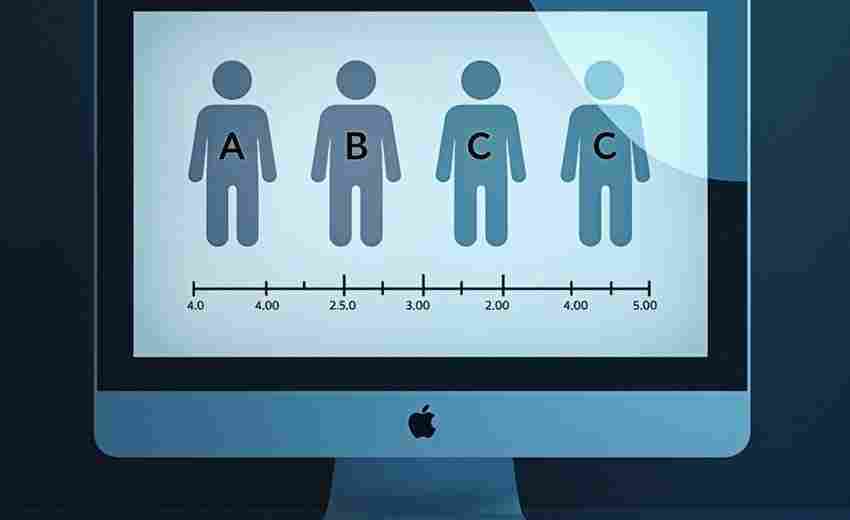

线差法通过比较考生分数与批次线的差值(考生线差)和院校录取分数与批次线的差值(院校线差),评估考生被目标院校录取的可能性。具体公式为:

考生线差 = 考生高考成绩批次控制分数线院校线差 = 院校录取分数线(或平均分)批次控制分数线例如,某理科考生分数为590分,一本线为500分,则考生线差为90分;若目标院校近三年平均线差为85分,则考生线差超过院校线差均值,录取概率较高。

二、踩线评估中的具体应用场景

1. 筛选目标院校范围

考生需锁定近3年院校线差均值低于或接近自身线差的院校。例如:

若考生线差为10分(踩线一本),可重点选择往年线差在5-15分之间的院校,避免冲高导致滑档。对于二本踩线考生,需关注院校线差是否稳定在批次线附近,并结合招生计划变化调整策略。2. 多维度数据参考

最低线差:用于保底志愿选择,确保分数能覆盖最低录取门槛。平均线差:反映院校录取的稳定水平,建议考生线差至少高于平均线差5分以上以增加录取概率。最高线差:用于冲高志愿的参考,但需谨慎匹配专业热度。3. 应对分数波动与政策变化

因每年试题难度不同,批次线可能大幅波动。例如,若考生分数仅超一本线5分,需同时参考二本院校的优质专业线差,避免因批次线调整导致落榜。新高考省份取消批次划分后,线差法需结合本科线及院校历年等效分换算,例如将考生线差转化为往年等效分后筛选目标院校。三、踩线考生的特殊策略

1. 冲稳保梯度设计

冲:选择线差略高于考生线差的院校(如考生线差10分,冲线差12-15分的院校)。稳:匹配线差与考生线差相近的院校(如线差8-10分)。保:选择线差低于考生线差5分以上的院校,确保兜底。2. 关注征集志愿与调剂选项

踩线考生在常规批次录取中风险较高,需提前了解征集志愿的院校线差,并勾选“服从调剂”以增加录取机会。3. 结合位次法交叉验证

例如,某考生线差为10分,但位次处于全省中后段(如5万名),此时仅依赖线差法可能高估录取概率,需用位次法二次筛选,避免因同分人数过多导致竞争加剧。四、注意事项与局限性

1. 局限性

线差法更适合批次线附近的考生,高分考生建议优先用位次法。院校扩招或缩招可能导致线差突变,需结合招生计划变化调整策略。2. 数据获取与计算

需通过省考试院官网或权威工具查询近3年院校线差数据,人工计算时可简化为(院校线差1+线差2+线差3)÷3。五、案例说明

案例:2024年江苏理科考生分数为526分,一本线为516分(考生线差10分)。

等效分换算:参考2023年一本线501分,等效分为501+10=511分。目标筛选:查找2023年录取分在511分左右的院校(如南京工业大学、江苏大学等),并分析其近3年线差波动情况。线差法在踩线评估中通过量化考生与院校的分数差值,帮生科学定位志愿范围。但需结合位次法、招生政策及个人偏好综合决策,避免单一方法的误差风险。

推荐文章

如何利用复述法提高听力

2024-10-21产业组织理论在高考经济生活模块的跨学科综合题训练

2025-05-09家庭教育氛围与高考生专业兴趣形成的关系解析

2025-03-17提前批院校面试及体检通关技巧解析

2025-05-09南昌大学的语言学专业有什么特色

2025-01-21高考志愿填报中的冲稳保梯度如何设置

2025-04-04宁夏2021年高考热门专业有哪些

2025-01-14议论文中如何进行辩证思考

2024-12-04高考生如何提前准备大数据专业的数据结构与算法课程

2025-03-31高考调剂对学术发展有什么影响

2024-11-28