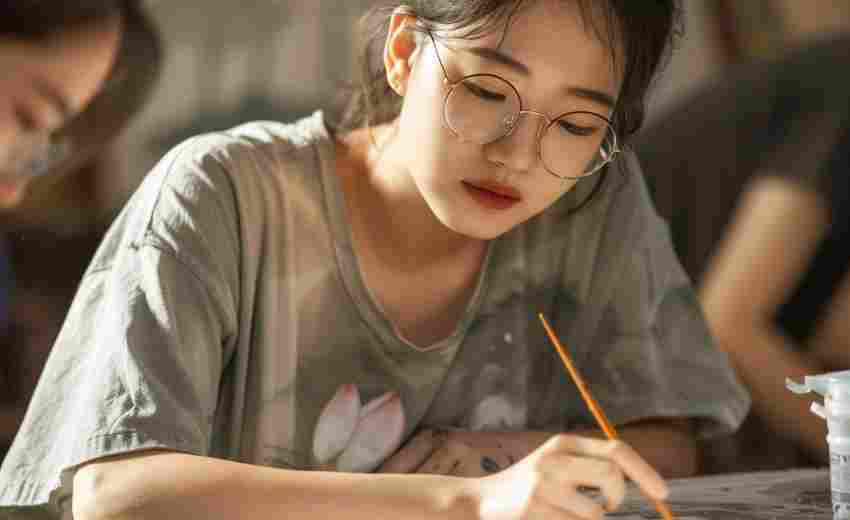

1. 自我认知与专业选择的匹配性

职业兴趣测评(如霍兰德职业兴趣测验)能帮助学生明确自身兴趣类型(如实际型、研究型、艺术型等),从而选择与之匹配的专业方向。例如:

这种匹配性不仅提升学习动力,还能为未来职业发展奠定基础。

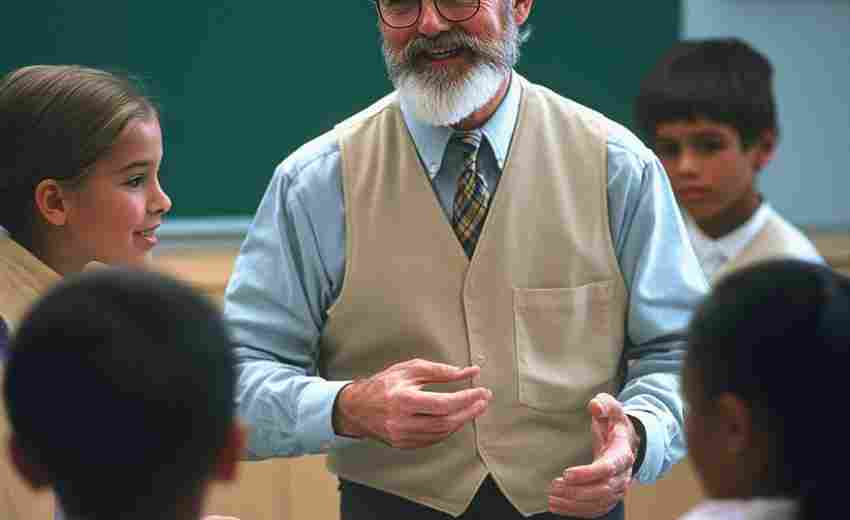

2. 职业规划的长期导向作用

职业兴趣是职业规划的核心要素之一。通过生涯规划工具(如MBTI、大五人格模型),学生可提前明确职业目标,倒推应选择的专业和院校。例如:

这种“以终为始”的思维能减少填报的盲目性,增强目标感。

3. 避免职业与兴趣的错位风险

忽视职业兴趣可能导致专业与个人特质的冲突。例如:

通过兴趣测评和自我反思,可规避此类风险。

4. 动态调整与职业适应

职业兴趣并非一成不变,但高考志愿填报需基于当前兴趣进行初步定位。例如:

5. 兴趣与就业前景的平衡

职业兴趣需结合行业趋势进行理性权衡。例如:

通过咨询行业从业者或分析就业数据,可找到兴趣与现实的平衡点。

实践建议

1. 科学测评:通过霍兰德职业兴趣测验、VIA性格优势测试等工具,明确兴趣类型。

2. 信息整合:调研目标专业的课程设置、就业方向及行业趋势,避免“望文生义”(如生物医学工程≠医学专业)。

3. 策略填报:采用“冲稳保”梯度策略,优先匹配兴趣与专业,再考虑院校层次和地域。

4. 动态规划:入学后通过实习、辅修等方式验证兴趣,必要时调整职业路径。

职业兴趣是志愿填报的“指南针”,但需结合个人能力、社会需求等多维度因素,才能实现最优决策。

推荐文章

不同类别的大学专业有哪些

2025-02-02传媒学专业的热门方向有哪些

2024-12-26如何使用在线交流平台练习口语

2024-12-08如何利用历年高考分数线预测热门专业录取趋势

2025-03-21高考考场材料选择如何满足安全与耐久性

2025-05-02社会学与心理学理论在高考材料分析题中的结合策略

2025-06-09高考理综试卷(高三理综试卷模拟题2023)

2023-09-29跨境电商专业的就业机会有哪些

2024-12-25如何选择适合的大学专业

2024-10-26