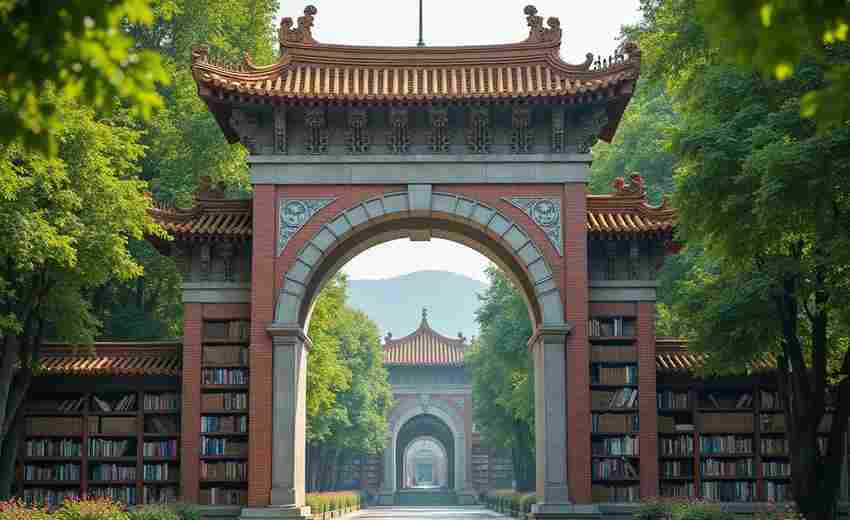

985大学的文化类课外活动为高考作文素材积累提供了多维度的支持,不仅拓展了文化视野,还能通过实践深化对文化主题的理解,以下从多个角度分析其帮助及具体应用方法:

一、提供鲜活的文化案例与人物素材

1. 经典文化现象解读

985大学常举办敦煌文化、故宫文物等主题讲座或展览(如莫高窟壁画、故宫特展),学生可通过活动了解文化交融的实例(如敦煌艺术中的多元文化元素、故宫文物的国际影响力)。这类素材可直接用于论证“文化传承与创新”“文明互鉴”等主题,增强作文的历史厚重感。

应用示例:

> 敦煌莫高窟的壁画融合了佛教艺术与西域文化,正如欧洲学者欧文所言,“不同文明的汇聚成就了独特的敦煌魅力”,这启示我们文化交融是创新的源泉。

2. 当代文化人物事迹

大学活动常邀请文化领域代表人物(如“敦煌女儿”樊锦诗、故宫“掌门人”单霁翔)分享经历。这些人物故事可作为议论文的论据,凸显文化守护者的精神品质。

应用示例:

> 单霁翔院长以“让文物活起来”的信念,将故宫从封闭的博物馆变为开放的“文化客厅”,这印证了文化传承需与时俱进、贴近大众。

二、培养文化思辨能力与主题深度

1. 文化批判与反思

通过参与学术沙龙或辩论活动(如“传统文化与现代价值的冲突”),学生能积累对文化现象的辩证分析能力。例如,思考“李子柒现象”背后的文化输出与争议,可拓展“文化传播的双刃剑”等主题的论述层次。

应用示例:

> 李子柒的短视频以田园美学重构了西方对中国的想象,但这种“滤镜化”是否遮蔽了真实的乡村?这提醒我们,文化传播需平衡真实性与艺术性。

2. 跨文化比较视角

国际文化交流活动(如中外学生联合策划的文化节)提供了对比中西文化的契机。学生可引用此类经历,讨论“文明对话”或“文化自信”等命题。

应用示例:

> 与非洲同学共练武术、品中餐的经历让我意识到:文化差异的表象下,人类对友谊与美的追求是共通的。这正是“各美其美,美美与共”的生动写照。

三、提升写作技巧与结构设计

1. 活动报道与应用文写作训练

大学社团常要求学生撰写活动报道或邀请函(如文化节通知、学术讲座预告)。通过实践,学生可掌握“倒金字塔结构”“五要素法(5W)”等技巧,提升高考应用文的逻辑性与语言精准度。

应用示例:

> 在报道校园汉服展时,采用“背景-过程-意义”的框架:开头以“Last Sunday witnessed…”引出主题,中间分述展品与互动环节,结尾强调活动对文化认同的推动。

2. 金句与修辞积累

大学活动中展示的标语、宣传文案(如“文化如河,其流有势;文化如山,仰止所在”)可直接转化为作文标题或开头结尾的亮点。

应用示例:

> 标题《展泱泱华夏文化,绘美美与共世界》化用对称式结构,既呼应活动主题,又彰显格局。

四、深化文化主题的学术资源支持

1. 学术讲座与文献资源

985大学的图书馆和讲座常提供文化研究的前沿成果(如《中国植物志》编纂背后的科学精神、非遗保护案例)。这些内容可支撑“工匠精神”“科技赋能文化”等新兴主题。

应用示例:

> 曾孝濂耗时数十年绘制《中国植物志》,以严谨为“生命”作画,这种坚守正是文化传承中不可或缺的“笨功夫”。

2. 创意实践与跨界融合

参与文创设计、数字文化项目(如“数字敦煌”体验),学生可积累科技与文化融合的案例,用于论证“传统文化现代化”“创新表达”等论点。

应用示例:

> “数字敦煌”通过3D技术再现壁画原貌,既保护了文物,又让千年艺术触手可及。这证明科技是文化永续的“新支点”。

五、整合素材的实操建议

1. 建立主题素材库

2. 模拟高考命题训练

将活动经历转化为作文题(如“从故宫特展谈文化自信”“由汉服复兴看传统创新”),参考高分范文结构(如“引题-析因-对策-升华”)进行写作。

总结:985大学的文化类活动不仅提供丰富的素材来源,更通过沉浸式体验提升学生的文化敏感度与表达深度。结合高考作文高频主题(如文化自信、传承创新、文明互鉴),学生可通过系统整理活动见闻、模仿优质表达,打造兼具思想性与文采的考场佳作。

推荐文章

新高考改革后职业院校学生就业竞争力如何增强

2025-08-26高考外语口语考试形式与评分标准详解

2025-08-30设计学专业学习的主要内容

2025-01-24旅游管理:旅游行业的发展趋势

2025-01-06法学专业必修课对高考选科有哪些要求

2025-07-02南疆四地州少数民族考生享受哪些高考加分优惠

2025-05-02菏泽高考分数线与学科排名的关系

2024-11-24太原的考试时间安排

2025-01-09教育部新增专业盘点:2025年高考生不可错过的七大方向

2025-06-30幼儿心理健康标准与高考生心理素质评价体系

2025-03-20