在高考志愿填报中,忽视实习资源对专业选择的影响可能对学生的职业发展产生深远影响。以下是具体分析及误区解读:

一、忽视实习资源的核心影响

1. 职业认知偏差,导致专业错配

许多学生选择专业时仅凭兴趣或热门程度,缺乏对行业实际工作内容和职业环境的了解。例如,网页43提到部分学生因对专业实际应用场景认知不足,入学后才发现兴趣与专业不符,甚至产生厌学情绪。实习是连接理论与实践的桥梁,能帮助学生提前体验职业环境,避免因信息差导致专业选择失误。

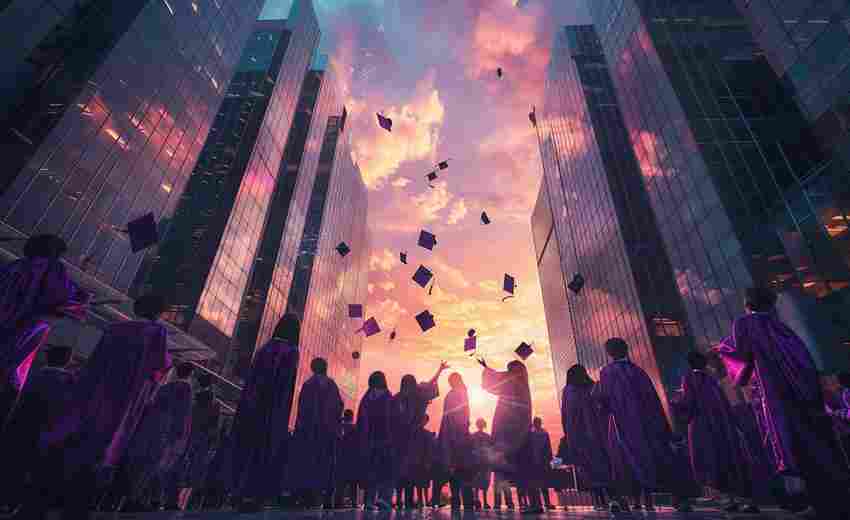

2. 就业竞争力不足

实习资源丰富的城市(如北京、上海、深圳)往往能提供更多行业头部企业的实践机会。网页41强调,城市选择直接影响实习机会的获取,例如学金融选上海、学互联网选深圳等。若学校所在城市产业资源匮乏,学生可能面临实习难、就业难的问题,导致简历缺乏竞争力。

3. 错失人脉积累机会

实习过程中积累的导师、同事及行业人脉是职业发展的重要资源。网页26指出,大学所在城市的学生更容易通过本地企业实习建立人脉,而异地学生可能因信息滞后或地域限制错失机会。

二、实习资源对志愿填报的隐性关联

1. 城市选择:实习资源的“天花板”

网页2和网页56多次提到“城市>专业>学校”的底层逻辑。一线城市不仅提供更多实习岗位,还能通过行业峰会、校企合作等渠道拓展职业视野。例如,上海金融企业的集中度远高于其他城市,本地学生更容易获得证券、投行等核心岗位实习机会。

2. 学校层次与实习平台的联动

高层次的院校(如985/211)通常与知名企业建立长期合作,提供定向实习名额。网页42提到,这类学校还能通过校友网络推荐实习机会,而普通院校学生可能需要通过海投或付费中介获取资源,成本更高。

3. 专业与产业的匹配度

部分专业(如生物制药、新能源)对实习企业的技术门槛要求较高,若学校所在城市缺乏相关产业支持,学生可能被迫选择低相关性岗位,影响职业路径。

三、规避误区的建议

1. 提前规划:实习与志愿的“双向评估”

2. 动态调整策略

忽视实习资源的影响可能导致学生陷入“理论强、实践弱”的困境,甚至因职业认知偏差产生长期职业倦怠。志愿填报时,需将城市产业资源、学校合作企业、专业对口实习机会纳入综合考量,避免因信息盲区影响未来发展的可能性。

推荐文章

高考志愿填报:如何平衡研究方向与职业规划

2025-05-19高考调剂志愿填报前的院校沟通全流程解析

2025-09-01地理信息系统的应用有哪些

2024-12-17英语写作中常用的连接词有哪些

2024-12-03高考生如何判断是否适合学习机械设计制造及其自动化专业

2025-08-22土木工程专业的课程设置如何

2024-12-26高考调剂志愿在填报时有哪些需要注意的细节

2025-08-24志愿级差在梯度志愿填报中的应用策略

2025-08-15高考调剂必知:平行志愿填报三大黄金法则

2025-07-26志愿填报中的专业描述重要吗

2025-03-04