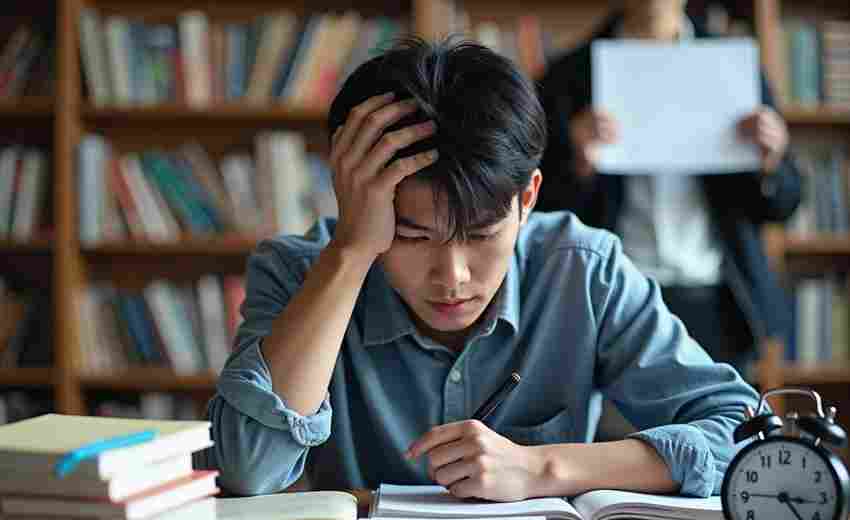

1. 阶段性复习效果的检验

模考是高三复习过程中重要的阶段性测试,其命题范围、题型设置和考试流程均模拟高考,能够反映学生对知识体系的掌握程度。通过多次模考成绩的波动,可以定位薄弱环节并调整复习策略。例如,一模通常对应一轮复习结束,检验基础知识的系统性;二模侧重查漏补缺,难度更接近高考;三模则以提升信心为主,难度较低。这种分阶段的测试结果能够动态反映学生的进步轨迹,从而与高考成绩形成关联。

2. 考试能力与应试状态的映射

模考不仅测试知识,还考察学生的应试技巧和心理素质。例如,时间分配、答题规范、抗压能力等都需要通过模拟考试反复训练。研究显示,高考成绩与模考成绩的差距通常在30-60分以内,主要原因在于模考难度普遍高于高考,且学生在后续复习中通过查漏补缺可进一步提升分数。模考中暴露的失误(如答题卡填涂错误、时间不足等)若能在高考前修正,可有效减少最终考试的意外失分。

3. 数据统计的参考性

从历年数据看,模考成绩与高考成绩呈现一定的正相关性。例如,某市近三年数据显示,不同层次学生(优秀生、中等生、尾部生)的高考平均分与最后一次模考成绩的差距分别为5分、10分、15分。部分地区的二模成绩甚至被用作高考志愿填报的参考依据,因其命题严谨度与高考最为接近。但这种相关性并非绝对,仍需结合个体差异(如临场发挥、突发状况)综合评估。

4. 心态调整的“预演”作用

模考的心理体验与高考高度相似,如考场环境、考试流程等。通过多次模拟,学生能够逐步适应高压环境,减少高考时的紧张情绪。案例显示,家长陪考或过度关注模考成绩反而可能引发焦虑,导致高考发挥失常。模考不仅是成绩的预测工具,更是心理调适的“缓冲带”。

5. 命题逻辑的局部一致性

虽然模由地方或学校命题,但其考点覆盖与高考大纲高度重合。例如,高考数学中的核心知识点(如圆锥曲线、函数与导数)在模考中也会重点考查,只是题型难度和呈现方式存在差异。部分模考题目可能参考往年高考真题,形成间接关联。

例外与局限性

需注意的是,模考与高考的关联性存在边界:

高三模考成绩与高考分数的关联性,本质上是复习效果、应试能力、心理状态的综合映射。学生应重视模考的“诊断”功能而非单纯分数,通过分析错题、优化策略、调整心态,将模考转化为高考提分的跳板。正如一位985学长所言:“模考是黑屋子里的探路灯,但走出黑暗仍需自己迈步。”

推荐文章

录取时是否会考虑高中成绩

2025-01-26设计学专业学习的主要内容

2025-01-24高考报名的取消政策是什么

2024-12-10了解职业前景的有效途径有哪些

2025-02-07冷门与热门专业在填报时应如何平衡

2025-03-25什么是普通高考志愿填报

2024-11-27信息安全专业高考选科有哪些具体要求

2025-03-14二本专业的课程设置通常是怎样的

2024-12-14电子商务专业在高考志愿填报中有哪些优势

2025-05-23高考数学模拟卷易错点归纳与针对性训练

2025-06-27