在填报志愿时,平衡城市发展与个人适应能力需要综合考虑城市资源、自身性格、职业规划等多方面因素。以下是具体的策略和建议:

一、评估城市发展的利弊

1. 大城市(如北上广深)的优势与挑战

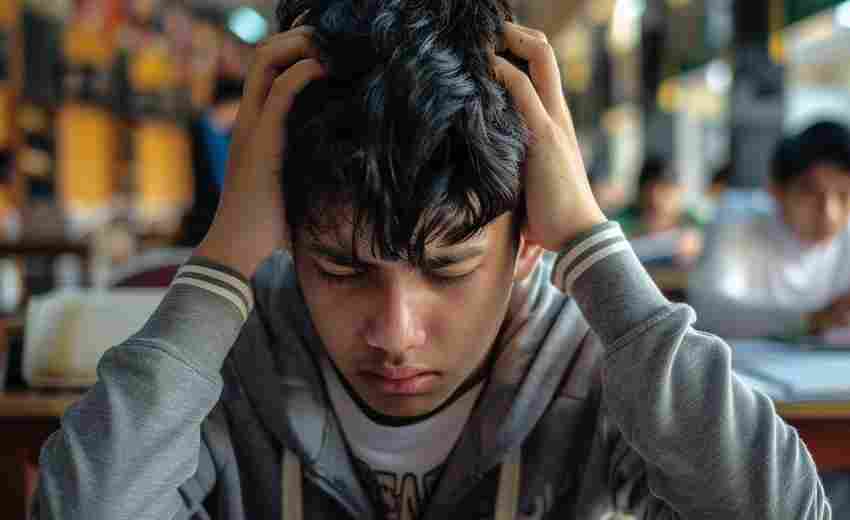

优势:经济发达、就业机会多、教育资源丰富、实习和行业资源集中,有利于拓宽视野和积累经验。挑战:生活成本高、竞争激烈、快节奏可能带来压力,对自理能力和抗压能力要求较高。适用人群:职业目标明确、渴望快速成长且适应能力较强的学生;或计划毕业后在大城市就业的考生。2. 中小城市的优势与局限

优势:生活成本低、环境宜居、人际关系简单,适合专注学业或偏好稳定生活的学生。局限:就业机会较少、新兴产业资源不足,可能限制职业发展的多样性。适用人群:偏好慢节奏生活、计划返乡发展或考研的学生。二、分析个人适应能力的关键维度

1. 性格与心理素质

外向型:适合大城市,可利用社交资源拓展人脉;内向型:中小城市更易适应。抗压能力:若容易焦虑或依赖家庭支持,需谨慎选择竞争激烈的大城市。2. 独立生活能力

若缺乏自理经验(如租房、交通规划),建议优先选择省内或邻近城市,减少适应成本。自理能力强的学生可尝试跨区域发展,锻炼独立能力。3. 职业规划与学习目标

就业导向:优先选择产业聚集的城市(如杭州的互联网、深圳的科技产业),提前积累行业资源。学术导向:侧重学校学术实力,城市可适当让步,尤其是计划读研或出国深造的学生。三、平衡策略与实操建议

1. 分分数段动态调整优先级

高分段考生:优先名校(985/211),利用学校资源弥补城市不足,通过转专业、辅修或实习拓展机会。中分段考生:平衡城市与专业,选择新一线城市(如成都、杭州)的优质专业,兼顾发展与生活质量。低分段考生:优先城市(如省内或邻近经济圈),确保就业机会,同时选择技能性强、替代性低的专业。2. 利用“试错机会”降低风险

填报志愿时采用“冲稳保”策略:冲刺1-2所大城市名校,稳妥志愿选择适配城市,保底志愿确保录取。提前体验目标城市:通过暑期实习、短期游学等方式了解城市氛围。3. 结合家庭资源与长期规划

若家庭能提供经济或人脉支持,可大胆选择大城市;若需独立奋斗,建议优先成本可控的城市。明确未来定居意向:若计划返乡,可选择教育资源较强但生活成本适中的省会城市。四、特殊情况的应对方案

1. 适应能力较弱的学生:

优先选择家乡或邻近城市,利用熟悉环境减少过渡期压力,同时通过线上资源(如慕课、远程实习)弥补地域局限。2. 职业方向模糊的学生:

选择综合性大学(提供多学科资源)或一线城市(便于探索不同行业),保留调整空间。总结

城市与个人适应能力的平衡本质是“资源获取”与“成长成本”的权衡。建议考生通过职业目标倒推选择逻辑,结合自身性格、家庭条件、分数段灵活调整。例如:若目标是进入互联网行业,可优先杭州、深圳等城市;若计划考研,则侧重学校学术实力。最终目标是找到既能提供发展机会,又与个人能力相匹配的最优解。

推荐文章

数字媒体艺术专业的主要课程有哪些

2025-02-03如何准备美术高考的专业课

2025-02-26专业之间的转专业政策如何

2024-11-17高考成绩与SAT-ACT对比:申请美国大学的优势策略

2025-04-10新能源科学与工程专业的前景如何

2024-10-21环保主题记叙文如何设计警示型结尾提升立意

2025-03-15如何平衡个人兴趣与专业选择

2024-12-12专业选择失误后,高考生如何通过辅修弥补差距

2025-04-17高考备考期间如何高效收集历年真题资料

2025-07-03机械工程和自动化专业在高考填报中的选择比较

2025-03-12