学科核心课程是专业培养体系中最为关键的部分,它们直接决定学生在特定领域的知识深度、实践能力和职业竞争力。以下从课程设计逻辑、核心素养关联、典型课程案例三个方面解析其与专业核心竞争力的关系:

一、核心课程的设计逻辑与专业定位

1. 职业导向与产业需求结合

核心课程需紧密对接行业发展趋势和技术变革,例如职业教育领域强调从“基于学科”向“基于职业”转型,课程需融入新方法、新技术(如人工智能、数字化技术)。例如湖南大学计算机类专业构建“系统能力”课程链,涵盖程序设计、系统设计、工程实践等课程,直接对应企业复杂工程问题的解决能力。

2. 模块化与进阶性

课程设计需体现知识结构的递进性。例如:

二、核心素养与课程目标的映射

1. 科学课程案例

根据《义务教育科学课程标准(2022年版)》,核心素养包括科学观念、科学思维、探究实践、态度责任。课程设计需通过具体知识点(如“月球是地球的卫星”)的进阶学习,逐步培养学生的模型建构、推理能力等。例如:

2. 语言类课程案例

英语专业的核心素养包括语言能力、文化意识、思维品质和学习能力。课程需通过跨文化交际与本土化路径(如用英语讲述中国故事)强化文化认同与批判性思维。

三、典型专业的核心课程体系

1. 计算机类专业

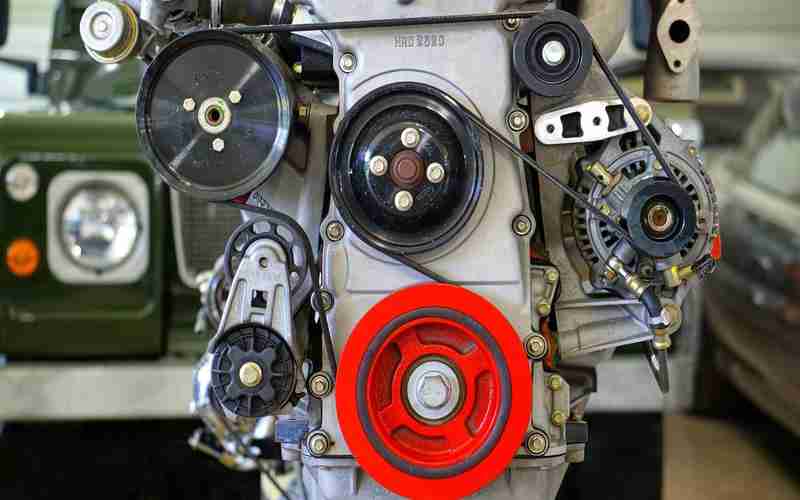

2. 职业教育专业(如机械工程)

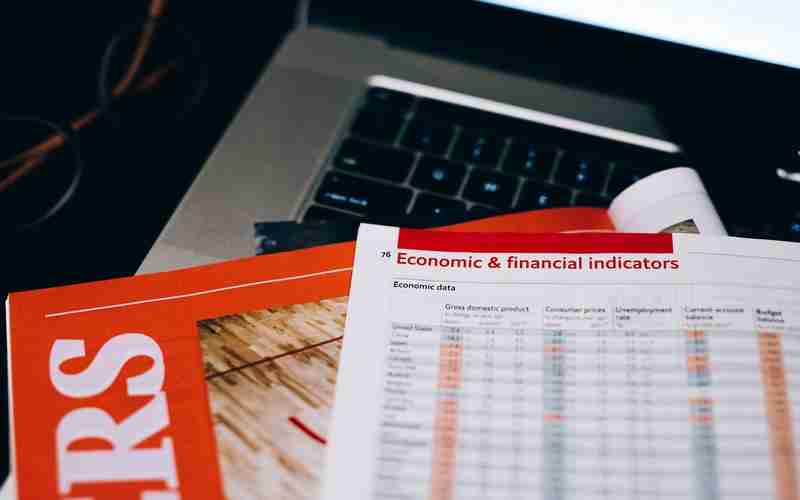

3. 商科专业

四、课程竞争力的关键特征

1. 不可替代性:课程内容需超越通用技能(如Office操作),聚焦行业特有知识体系(如金融风险管理中的量化模型)。

2. 动态更新:定期引入前沿技术(如生成式AI在传媒课程中的应用),保持与产业同步。

3. 跨学科整合:如环境科学专业需融合地理信息系统(GIS)与政策分析课程,培养复合型人才。

学科核心课程的核心竞争力源于其对专业核心素养的精准覆盖、与产业需求的深度绑定,以及教学方法的创新性设计。成功的课程体系需兼顾知识深度(如湖南大学的“系统能力”培养)与广度(如跨学科主题学习),并通过动态评价机制确保学生能力符合行业标准。

推荐文章

中职生报考普通高考的基本资格要求有哪些

2025-05-06高考志愿填报如何避免退档风险:竞争激烈下的调剂策略

2025-04-052024年山东高考专科批补录时间与注册入学政策解读

2025-08-02青少年亚文化现象对高考备考心理的潜在作用机制

2025-04-21500分考生如何在大学跨越分数差异构建优质人脉

2025-05-24大学双学位和辅修专业的优势有哪些

2025-02-14高考志愿代码与专业排名关系如何

2024-12-06气候变化对环境的影响及高考相关试题解题思路

2025-04-15财务管理与会计专业有什么区别

2024-12-30计算机科学专业的热门领域是什么

2025-02-25