在高考选科过程中,家庭沟通与自我认知的协同优化是实现科学决策的核心。以下从自我认知的深化、家庭沟通的协同机制及两者的融合策略三方面展开分析,并结合实际案例提出建议:

一、自我认知的深化:科学评估个体特质

1. 兴趣与潜能的双向挖掘

兴趣测评工具:通过霍兰德职业兴趣测试、MBTI性格测评等工具(如),明确学生的兴趣倾向。例如,对逻辑思维强但性格内向的学生,物理+化学组合可能更适合科研类职业规划。学科潜能分析:结合高一阶段各科成绩的稳定性与排名(如物理单科排名前10%的学生更可能通过赋分优势提升总分),避免仅凭兴趣忽略实际能力。2. 职业与专业需求的匹配

参考目标院校的专业选科要求(如心理学专业部分高校要求物理或化学),通过“阳光高考网”等平台提前规划专业方向,避免因信息缺失导致选科失误。3. 动态调整机制

定期复盘学科学习状态,如发现化学学习困难且兴趣不足,及时调整选科组合,避免陷入“伪兴趣”陷阱。二、家庭沟通的协同机制:构建开放对话平台

1. 信息共享与角色定位

家长需主动了解新高考政策(如“3+1+2”模式下物化绑定对理工科专业的影响),避免因信息不对称误导决策。例如,家长可通过学校宣讲会或教育平台(如学生发展指导平台)获取权威信息。学生需清晰表达个人诉求,如对文科兴趣浓厚但家长倾向理科时,通过数据(如文科组合覆盖专业率47%)说明选择理由。2. 冲突化解策略

案例参考:若家庭施压选择“热门组合”(如物化生),但学生成绩不匹配,可引入第三方咨询(如学校生涯规划教师),通过学科成绩与职业测评报告说服家长。协商原则:遵循“兴趣优先、能力匹配、职业导向”的三角模型,避免家长单方面决策。三、协同优化的实践路径

1. 联合调研与决策框架

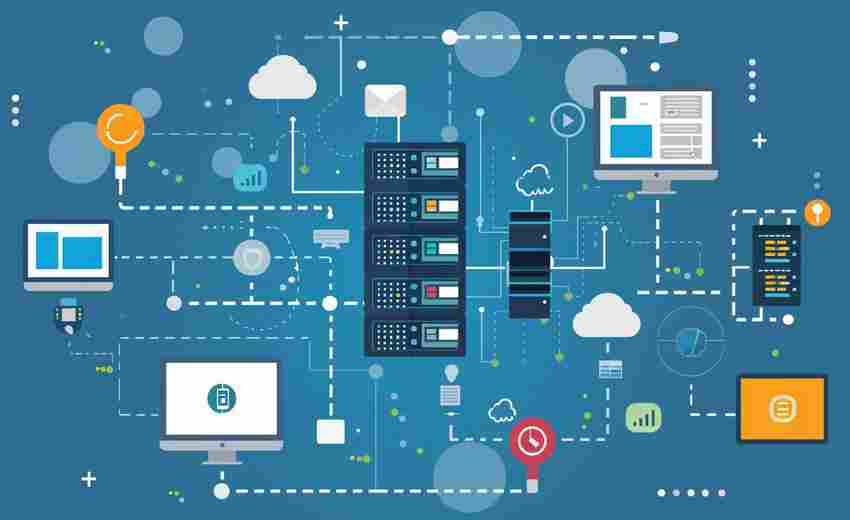

共同参与职业体验:如医学类职业需化学基础,家长可陪同学生参与医院开放日活动,直观感受职业要求。制定备选方案:根据学生学科潜力(如地理成绩优异但物理较弱),设计“历政地+物化地走班”等灵活组合,预留调整空间。2. 工具与资源的整合利用

测评工具:使用“学生发展指导平台”进行学科潜能与职业匹配度分析,生成可视化报告辅助家庭讨论。政策解读:关注选科规则变化(如山东取消“或”关系后物化绑定更紧密),避免因政策误读导致志愿受限。3. 长期跟踪与反馈

建立选科后的动态评估机制,如每学期结合成绩与兴趣变化调整学习策略(如发现政治学习困难,及时补充辅导资源)。四、典型案例与启示

成功案例:某学生通过霍兰德测试发现适合工科,但物理成绩中等。家庭协商后选择物化地组合,利用地理赋分优势弥补物理短板,最终考入地质工程专业。失败教训:家长强制选择物化政组合,学生因政治背诵压力大导致焦虑,高考失利。启示:需平衡学科难度与心理承受力。家庭沟通与自我认知的协同需建立在科学评估、开放对话、动态调整的基础上。通过工具辅助、政策解读与职业体验,家庭可帮助学生规避盲目选择,实现兴趣、能力与职业规划的统一。最终目标是让学生在自主决策中培养责任感,在家庭支持下增强信心,共同构建可持续发展的学业路径。

推荐文章

专业不对口时高考生需储备哪些跨界技能

2025-05-30高考设计专业必考的十大基础能力解析

2025-07-24跨省填报时专业调剂对录取结果的影响分析

2025-07-26选专业时应该重视兴趣还是就业

2025-01-19新闻传播学专业课程解析:高考生需提前了解的核心方向

2025-03-31高校专业的转专业政策是什么

2025-01-27如何与调剂学校沟通

2024-11-25高考生如何通过政策文件预判未来热门行业方向

2025-05-23物流管理专业需要掌握哪些知识

2025-01-30民族分数线变更后,考生职业规划需注意哪些关键点

2025-04-21