家长科学对待孩子高考排名与心理变化,需结合孩子的阶段性心理特征,采取针对性策略,同时注重自身心态的调整。以下是具体建议:

一、正确看待排名:淡化分数,关注过程

1. 避免过度比较

高考排名仅反映阶段性知识掌握情况,并非全面能力的体现。家长应避免将孩子与他人对比,尤其不要以排名高低评判成败。例如,可引导孩子关注自身进步,如“这次数学基础题正确率比上次高,说明复习有效”。

2. 合理归因,弱化结果导向

帮助孩子分析排名波动的原因(如知识漏洞、考试策略等),而非简单归咎于“笨”或“不努力”。例如,若孩子因粗心失分,可引导其反思“熟练度是否足够”“审题是否准确”。

二、分阶段应对心理变化:针对性支持

1. 备考热忱期(8-11月)

孩子充满信心,家长需做好后勤保障,不过度干预学习,仅需在孩子分心时适当提醒。

2. 疲惫倦怠期(12-1月)

孩子易烦躁、情绪低落,家长需营造轻松氛围,避免琐事争执。可通过家庭活动(如短途散步、共同观影)缓解压力。

3. 自我怀疑期(3月前后)

部分孩子因排名停滞产生自我怀疑,家长需强调“共同进步”理念:“其他同学也在努力,排名未升不等于没有收获”。可结合具体进步案例(如某题型正确率提升)增强信心。

4. 恐惧焦虑期(5月后)

临近高考,孩子可能出现失眠、紧张。家长应避免施压性语言(如“考不好就完了”),转而通过呼吸训练、积极暗示(如“你已准备充分”)缓解焦虑。

三、心理调适策略:情感支持与方法引导

1. 接纳情绪,提供安全感

无论成绩如何,家长需传递无条件支持,如“无论结果如何,我们都会陪你面对”。允许孩子倾诉压力,避免急于给出解决方案。

2. 科学缓解压力

3. 调整家庭沟通方式

四、家长自我调整:成为稳定“情绪容器”

1. 保持平常心

家长需认识到高考并非人生终点,避免将自身焦虑传递给孩子。例如,可调整认知:“分数只是暂时,成长才是终身课题”。

2. 过滤外界干扰

减少对微信群排名、他人评价的过度关注,主动与老师沟通孩子的个性化问题而非群体共性。

3. 主动寻求专业帮助

若孩子出现长期失眠、情绪崩溃或自伤倾向,需及时联系心理咨询师或学校心理老师。

五、长期视角:培养成长型思维

家长应引导孩子将高考视为“阶段性总结”而非“终极目标”,强调终身学习的重要性。例如,可讨论大学规划或兴趣发展,帮助孩子看到高考后的多元可能性。

总结:科学对待高考排名与心理变化的核心在于“以孩子为中心”,通过情感支持、科学引导和家庭协作,帮助孩子建立稳定的内在动力与抗压能力。家长的从容与智慧,往往是孩子最坚实的后盾。

推荐文章

报名的流程是怎样的

2024-12-03如何根据位次选择合适的高校

2024-11-27高考志愿的优先级如何排列

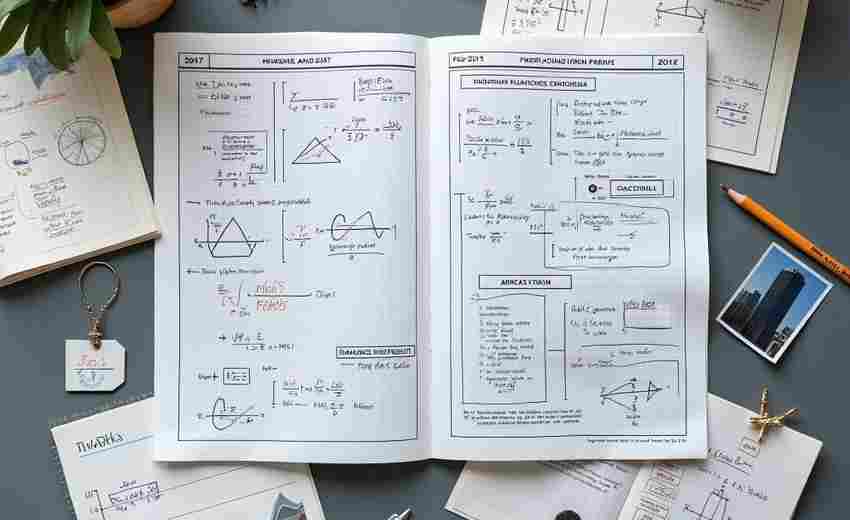

2025-02-042017山东高考、2017山东高考语文

2023-07-10高考填志愿怎样参考国际排名筛选目标院校

2025-05-11如何理解双一流大学的含义

2024-12-19福建高考排名;福建高考排名对应学校

2024-03-22高考志愿填报中家长应如何平衡孩子兴趣与就业前景

2025-06-05高考报名政策变化对时间安排的影响有哪些

2025-04-07山东高校的工科专业排名情况如何

2025-01-25