在孩子的成长过程中,如何在兴趣与就业间找到平衡,是每个家庭都需要面对的重要课题。以下是结合教育心理学理论和实践经验总结的策略,帮助家长科学引导孩子实现双赢发展:

一、早期启蒙:搭建兴趣与职业的桥梁

1. 观察天赋与兴趣萌芽

0-3岁通过日常互动观察孩子的空间感知、语言表达等天赋倾向(如偏爱搭建积木或热衷绘画);6-12岁通过课外活动(如编程营、艺术工作坊)深化兴趣与能力的匹配。案例:若孩子对服装设计感兴趣,可引导其了解材料科学(如高分子纺织材料)或工业设计等交叉领域,拓宽职业可能性。2. 职业体验与场景化认知

带孩子参观企业、参加职业体验营,或通过纪录片了解不同行业的工作状态(如医生、工程师、设计师的日常),打破“兴趣=玩乐”的刻板印象。二、科学评估:构建三维决策模型

1. 霍兰德职业兴趣理论的应用

通过测评工具(如霍兰德代码)识别孩子的兴趣类型(现实型、艺术型、社会型等),匹配对应的职业群。例如:艺术型(A型)适合设计类工作,但需结合现实型(R型)技能(如CAD制图)提升就业竞争力。2. 刘嘉教授的生涯三要素

“我能够”:评估学科成绩与天赋(如物理成绩优异且热衷机器人比赛);“我喜欢”:通过兴趣清单筛选可持续的热情(如持续3年以上坚持的爱好);“有价值”:结合社会需求(如人工智能、新能源行业趋势)判断职业的社会意义。三、动态调整:平衡短中长期目标

1. 高考选科与新高考策略

若孩子选择物理+化学组合,可保留艺术兴趣作为辅修(如选修设计类课程),为未来进入工业设计、游戏开发等复合领域铺路。2. “折中路径”设计

案例:热爱绘画但担忧就业,可选择数字媒体艺术专业(兼顾艺术与计算机技术),或主修建筑学辅修环境设计,实现兴趣与实用性的结合。四、资源支持:家庭的角色升级

1. 信息整合与决策辅助

利用教育部“阳光高考”平台、行业报告(如艾媒咨询)分析专业就业率与薪资趋势,避免盲目追逐“热门”。引入职业规划师或使用AI测评工具(如“智选星”公众号),提供客观数据支持。2. 情感陪伴与试错包容

当兴趣与学业冲突时,通过“阶段性协议”(如完成本周学习任务后可自由探索兴趣项目)培养责任意识,而非简单禁止。鼓励参与实习或创业项目(如校园电商、自媒体运营),在实践中验证兴趣的可持续性。五、误区规避:警惕两类极端

1. 功利主义陷阱

避免仅以“高薪”“稳定”为导向选择专业。研究表明,兴趣驱动的工作者长期收入增长更快,且职业倦怠率降低30%。2. 理想化误区

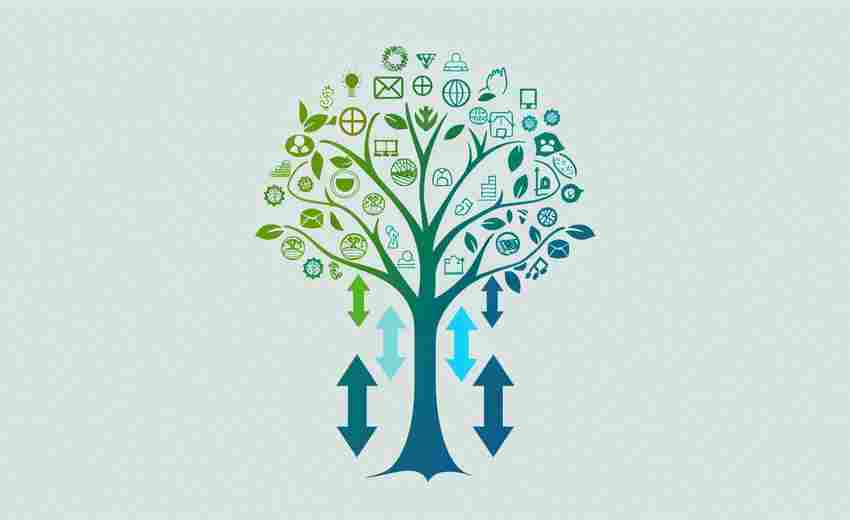

警惕“将兴趣等同于职业”的片面认知。例如,喜欢打游戏≠适合电竞行业,需评估抗压能力、团队协作等职业素养。平衡兴趣与就业的本质,是帮助孩子建立“以兴趣为内核,以能力为支柱,以价值为延伸”的生涯生态系统。家长的角色应从“决策者”转变为“资源协调者”和“成长陪伴者”,让孩子在探索中逐渐明晰:真正的职业自由,源于热爱与现实的创造性融合。

> 参考资料:霍兰德职业兴趣理论、刘嘉生涯三要素模型、张雪峰行业适配建议、新高考选科策略等。

推荐文章

管理信息系统层次结构在高考中的考查方式

2025-03-17平行志愿填报需掌握哪些关键技巧

2025-04-25金融学专业适合哪类高考生性格与能力匹配分析

2025-05-16填报志愿时需注意的分数线事项

2025-02-25选择外语专业的优势和挑战是什么

2025-02-25平行志愿投档规则调整会增加哪些录取风险

2025-04-11什么是机器学习,它是如何工作的

2024-12-27影响学生学习的外部因素有哪些

2025-01-19河北考生填报财经类专业的五大常见误区及避坑指南

2025-05-03传媒学专业的实习机会

2025-02-23