在孩子的专业选择过程中,家长的角色不仅是决策参与者,更是情绪引导者和信息支持者。以下结合心理学与教育学的策略,为家长提供一套系统的沟通技巧,帮助孩子缓解焦虑,做出理性选择。

一、建立信任的沟通环境

1. 积极倾听,避免评判

当孩子表达对某个专业的兴趣或担忧时,家长需放下预设,专注倾听其背后的动机(如兴趣、价值观等)。例如,孩子说“想学哲学”,可以问:“这个领域的哪些部分最吸引你?”而非直接否定“哲学不好就业”。通过提问引导孩子自我反思,而非替其做决定。参考“听的艺术”:避免打断或过早下结论,可通过复述孩子的话确认理解,如:“你提到喜欢设计,是因为它能让你自由表达创意,对吗?”2. 情绪管理,传递安全感

当孩子因选择压力表现出焦虑时,家长需先稳定自身情绪,避免将焦虑传递给孩子。可通过深呼吸、暂停对话等方式调整状态,再以平和语气回应:“我理解你的纠结,我们可以一起分析利弊。”避免使用否定性语言(如“你选这个肯定后悔”),转而用支持性表达:“无论你选择什么,我们会支持你探索。”二、引导孩子自我探索

1. 挖掘兴趣与潜能

通过日常观察和开放性提问,帮助孩子梳理兴趣点。例如:“你平时喜欢看哪些领域的书?哪些活动让你感到充实?”结合霍兰德职业兴趣测试等工具,辅助孩子明确倾向。案例:若孩子对计算机感兴趣但抗拒编程,可探讨相关交叉领域(如数字艺术、用户体验设计),将兴趣与能力结合。2. 分析能力与性格匹配度

客观评估孩子的学科优势与性格特质。例如,内向且注重细节的孩子可能更适合会计、科研等专业,而非市场营销。可借助MBTI人格测试或学科成绩分析,帮助孩子理解“擅长”与“适合”的区别,避免因盲目跟风选择热门专业。3. 职业规划启蒙

与孩子共同调研目标专业的课程设置、就业方向及行业趋势。例如,通过教育部发布的《普通高等学校本科专业目录》、行业报告等权威信息,分析专业前景。引导孩子思考长远发展:“如果你选择医学,未来10年可能需要持续学习,你如何看待这种生活方式?”三、平衡理想与现实的沟通策略

1. 兴趣与就业的折中方案

若孩子的兴趣领域就业面窄,可探讨“主修+辅修”或“双学位”模式。例如,主修心理学辅修数据分析,增强就业竞争力。参考“报考策略矩阵”:高分段学生可选择“强院校+适配专业”,中分段学生侧重“专业潜力+区域需求”,低分段学生优先“技能型专业+职业认证”。2. 化解分歧的协商技巧

当亲子选择冲突时,采用“需求-解决方案”框架。例如,家长担心孩子选艺术专业收入不稳定,可共同制定备选计划:“如果你选择艺术设计,我们可以一起规划在校期间积累实习经验,并考取相关资格证。”引入第三方视角:邀请专业规划师、行业从业者或高校导师提供客观信息,减少主观偏见的影响。四、利用工具与资源降低不确定性

1. 数据化决策支持

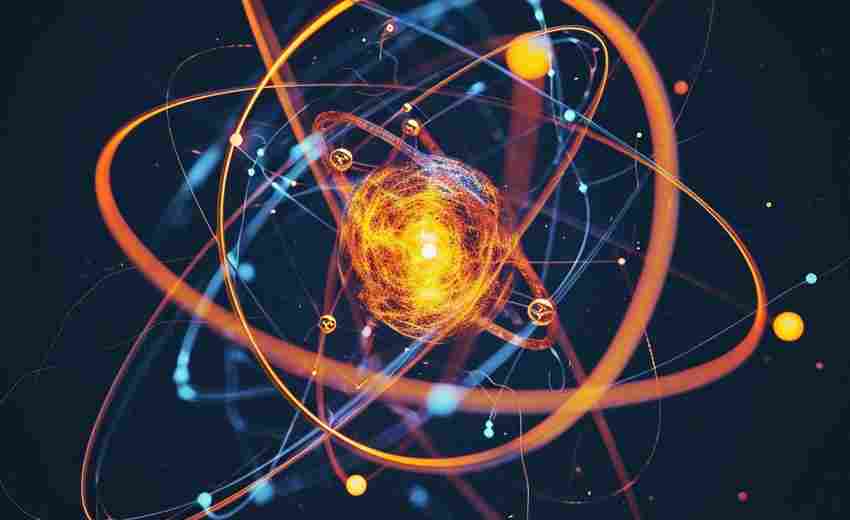

整理目标专业近三年的录取分数线、就业率及薪资数据,帮助孩子建立理性认知。例如,使用“学科评估结果”对比院校专业实力,减少信息差。关注行业变革趋势:如人工智能对传统专业的重塑,引导孩子选择“人机协同”型领域(如智慧医疗、新能源)。2. 模拟体验与实地考察

鼓励孩子参与高校开放日、专业体验营或职业见习,直观感受专业内容。例如,通过实验室参观、学长访谈等方式,验证兴趣与现实的匹配度。五、长期心理支持与调整

1. 接纳选择的动态性

强调专业选择并非“一选定终身”,大学期间可通过转专业、跨学科项目等调整方向。例如,分享案例:“某学生本科读数学,研究生转向金融工程,复合背景反而成为优势。”2. 培养抗挫与适应能力

提前与孩子讨论可能的挑战(如课业压力、竞争环境),并共同制定应对策略。例如:“如果你在工程专业遇到困难,我们可以定期复盘学习方法,或寻求导师帮助。”总结

家长的核心任务是通过沟通帮助孩子厘清“我想要什么”和“我能做什么”,而非替代决策。真正的教育是赋予孩子理性思考的能力与面对未知的勇气。正如哈佛研究指出:“以兴趣为起点的选择,更能激发持续成长动力。” 与其焦虑于“选错专业”,不如与孩子共同踏上探索之旅,在动态调整中寻找最优解。

推荐文章

志愿填报中的类别志愿是什么

2024-12-03平行志愿填报存在哪些隐形陷阱需要警惕

2025-08-06家长如何协生高效整理历年高考分数线信息

2025-04-15如何通过高校实验室资源评估计算机专业的教学质量

2025-04-07高考.(今年高考几号)

2023-11-15如何在一分一段表中找到自己的定位

2025-01-08如何通过函数图像判断高考题中的单调性趋势

2025-08-14导数与函数模型在高考经济应用题中的典型例题解析

2025-08-20如何选择适合自己的专业分数线

2024-10-24如何提升艺术专业的综合素质

2024-12-19